- コンピテンシー育成開発研究所 比較日本学教育研究部門

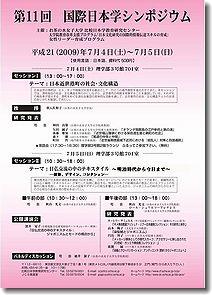

- 第11回国際日本学シンポジウム

ページの本文です。

第11回国際日本学シンポジウム

2016年8月10日更新

| (1) プログラム 講演・発表要旨 |

7月4日(土曜日) Session1 「日本近世港町の社会・文化構造」 |

7月5日(日曜日) Session2 「日仏交流の中のテキスタイル 」 |

||

| (2) 開会式 研究発表 |

(3) パネルディスカッション 茶話会 |

(4) 公開講演会 研究発表 |

(5) パネルディスカッション |

|

(Session1) (Session2) (Session1) (Session2)

| 第11回 国際日本学シンポジウム 概要 | ||

|---|---|---|

| 日 時 | 2009年7月4日(土曜日)・5日(日曜日) |  ↑クリックすると拡大します↑ (pdf形式) |

| 会 場 | お茶の水女子大学 理学部3号館701室【地図】 (〒112-8610 東京都文京区大塚 2-1-1) 東京メトロ丸ノ内線茗荷谷駅下車徒歩5分 ※正面(東門)からお入り下さい。 |

|

| テーマ | 【4日】セッションI:日本近世港町の社会・文化構造 【5日】セッションII:日仏交流の中のテキスタイル ~明治時代から今日まで~―技術、デザイン、コレクション― |

|

| 主 催 | お茶の水女子大学大学院教育改革支援プログラム 「日本文化研究の国際的情報伝達スキルの育成」 比較日本学教育研究センター 女性リーダー育成プログラム(人社系) |

|

| 資料代 | 500円 | |

| 使用言語 | 日本語 | |

| 13時-17時 17時半-18時半 |

【司会】 神田 由築 (お茶の水女子大学) 【挨拶】 河村 哲也 (お茶の水女子大学副学長) 〈 研究発表 〉 1.矢田 純子 YADA Junko (お茶の水女子大学博士後期課程) 「オランダ商館長の江戸参府と鞆の浦」 The Chief Factor's Stay in Tomo during the Court Journey 2.後藤 雅知 GOTO Masatoshi (千葉大学) 「近世福山藩領における保命酒生産と鞆町の社会」 3.森下 徹 MORISHITA Toru (山口大学) 「尾道の仲背と仲間」 4.町田 哲 MACHIDA Tetsu (鳴門教育大学) 「近世後期徳島城下近郊における『胡乱人』対策と四国遍路」 Regulation of Uronninand the Shikoku Pilgrimage in the Hinterland of Tokushima 茶話会 理学部3号館2階ラウンジ |

| 2009年 7月5日(日曜日) 第2日目 [Session2]

日仏交流の中のテキスタイル~明治時代から今日まで~ -技術、デザイン、コレクション-プログラム |

|

|---|---|

午前の部 10時半-12時 午後の部 13時-18時 |

〈 公開講演会 〉 【司会】 秋山 光文(お茶の水女子大学)、ロール・シュワルツ=アレナレス(お茶の水女子大学) 深井 晃子 FUKAI Akiko (京都服飾文化研究財団) 「日仏交流の中のテキスタイル:ジャポニスムとモードの視点から」 Japonisme, mode and textile: In the cultural exchange between Japan and France 〈 研究発表 〉 【司会】 秋山 光文(お茶の水女子大学)、ロール・シュワルツ=アレナレス(お茶の水女子大学) 1.オーレリー サミュエル Aurélie SAMUEL (ギメ美術館) 「ギメ美術館蔵クリシュナ・リブー日本織物コレクション:その研究と保存」 La collection de textiles japonais de Krishnâ Riboud au Musée Guimet: étude et conservation 2. 高木 陽子 TAKAGI Yoko (文化女子大学) 「染型紙とジャポニスム」 Japanese Stencil Plate and Japonisme 3. 円谷 智子 TSUMURAYA Satoko (パリ第1大学博士課程) 「メッセージ媒体としての現代スカーフ アクセサリーに映し出された20世紀 -ガリエラ美術館コレクション-」 Contemporary scarves as medium of messages Reflection of the twentieth century in the fashion accessories Collection of Galliera Museum 4. 廣瀬 緑 HIROSE Midori (パリ第7大学) 「染織とグローバリゼーション:アンディエンヌ(更紗)からジャポニスムへ」 Textile and Globalization, from chintz to japonism. (※廣瀬先生は急病により来日キャンセルとなりました。当日は司会者が代読いたします。ご了承ください) 〈 パネルディスカッション 〉 【司会】 徳井 淑子 (お茶の水女子大学) |

2009年 7月4日(土曜日) 第1日目 [Session1]

日本近世港町の社会・文化構造

発表要旨

日本近世の港町は、ヒト・モノや情報が交流する拠点として、ひとつの都市類型を進化させてきた。本セッションでは、港町独自の社会・文化構造を明らかにしながら、 近世都市の特質を考察することを意図している。それぞれの報告者が提示する、港町をめぐる諸社会集団の具体的な活動を通して、近世都市の社会・文化構造や人々の交流のありかたを展望してみたい。

研究発表

1. 「オランダ商館長の江戸参府と鞆の浦」

The Chief Factor's Stay in Tomo during the Court Journey

矢田 純子 YADA Junko (お茶の水女子大学博士後期課程)

瀬戸内海のほぼ中央、沼隈半島の先端に位置する鞆の浦は、景勝の地として知られている。潮待ち、風待ちの港として多くの船が行きかい、物資の集散地として繁栄し、近世期には福山藩の領内産物を積み出していた。また朝鮮通信使が江戸聘礼の際、琉球使節が江戸に遣わされる途中で滞在した町であった。さらにオランダ商館長による江戸参府のルートにあたり、回数は少ないものの、上陸・滞在しており、外国人使節とも縁が深かったといえる。

ところで、オランダ商館長の江戸参府は商館長が江戸へ行き将軍に拝謁し、献上品を送るために行われ、寛永10年(1633)以来恒例となった。寛文元年(1661)以降には旧暦正月に長崎を出発し、3月1日前後に拝謁するよう改められ、寛政2年(1790)からは4年に1回の参府となり、嘉永3年(1850)が最後となる。参府は当初、長崎から平戸を経由し海路下関に向かっていたが、万治2年(1659)以降は長崎から小倉までは陸路となり、下関から兵庫まで瀬戸内海を海路で、兵庫?大坂から江戸へは陸路という経路を辿った。旅行全体には90日前後を要し、江戸に2、3週間滞在していた。商館長一行は、江戸との往復の間に小倉、下関、大坂、京都に立ち寄るほかに、ルートにあたる町や村で休息(昼食など)や宿泊をしている。鞆の浦もそのうちの一つの町であるが、160回を超える参府で、同所に滞在したのはほんの数回に過ぎない。

本報告ではオランダ商館長一行の商館長日記や随行員の記録から鞆の町を概観する。そして彼らの数少ない鞆の浦滞在を、日本側の史料を併せて使用することで、鞆の様子や町の構造を描き出していく。なかでも文政9年(1826)の参府に注目していく。同年、商館長スチュルレルの参府に随行したシーボルトは、滞在した各町、村のことを詳しく書き残しており、鞆の町についても同様である。また、鞆で酒屋を営んでいた中村家に伝わる「中村家日記」にはシーボルトらが寄港した際の対応が記され、双方の動きを具に知ることができる。併せて、それぞれの史料を通して、オランダ人の視点から見た港町、鞆の浦から見たオランダ人について言及していきたい。

2. 「近世福山藩領における保命酒生産と鞆町の社会」

後藤 雅知 GOTO Masatoshi (千葉大学)

本報告は、幕末期に、保命酒を入れる陶器の新規生産をめぐって、保命酒屋である中村家と福山藩役人、あるいは陶器職人達が、どのような関係にあったのかを具体的に検討しようとしたものである。

中村家は17世紀中頃には鞆町に居住し、保命酒生産を始めたと推定され、宝永7(1710)年以降は、藩の許可を受けて保命酒生産を独占した醸造家であった。中村家が醸造した保命酒は、備前焼などの陶器に入れられ、江戸や大坂・京都などに福山藩の国産品として販売されたため、中村家は藩役人と密接な関係を維持し、鞆町にも大きな影響力を及ぼした。この中村家には、「中村家日記」と呼ばれる当主の日記が、幕末に至るまで多数残されており、保命酒生産の動向なども読みとれるが、その中でも、本報告では、慶應元年「手製陶器皿山記録」と慶應二年「扇浦皿山筆記」とを中心に取り上げたい。これらの史料は、中村家が鞆町に隣接した平村で、保命酒用の陶器を生産するための皿山(陶釜などを備えた陶器生産場所)を新たに築立てようと画策したときの記録であり、藩役人とのやりとりなどの詳細が、きわめて具体的に記録されている。

これら史料によると、保命酒を入れる陶器には、備前焼のみならず、同じ福山藩領の引野村皿山で生産された岩谷焼も利用されていたことがわかり、なおかつ幕末期、この岩谷焼の出荷不足を理由に、中村家が平村での陶器生産開始を嘆願したことがわかる。中村家の嘆願は、鞆町を支配する鞆奉行や鞆奉行所の役人にはすぐに受け入れられたが、引野村の皿山を管理したのが福山城下の商人であったため、城下町を支配する町奉行からは容易に許可が出なかった。また平村は在方にあたり、郡奉行の支配下にあったため、鞆奉行・町奉行・郡奉行の思惑が相互に交錯し、中村家の嘆願は簡単には実現しなかった。とくに町奉行との対立は深刻で、新規の皿山が完成すると引野村皿山の陶器職人が引き抜かれるのではないかとの疑念が町奉行側にあり、陶器職人の雇用をめぐって対立が継続した。そして鞆奉行の黙認を前提に平村での皿山建設を進めた中村家は、藩から押込の処罰を受けるが、鞆奉行や藩上層部への談判が功を奏して、藩営の皿山として、町奉行らの反対を押し切って平村での陶器生産が開始された。中村家には、陶器職人との縁故や皿山設置の技術などはなかったが、鞆奉行所役人がこの点を熟知しており、その仲介によって新規皿山が稼働しえたのである。

また、いざ平村の皿山が稼働すると、今度はそこで雇用した陶器職人たちの管理が困難を極めた。陶器職人は藩領域を越えた独自の人的ネットワークをもち、新規の雇用にあたって中村家は、それに依存せざるをえなかったし、またそうしたネットワークに応じて職人の欠落も発生した。さらに皿山内でも、中村家は、陶器職人らによる賃銀の値上げ闘争を容易に押さえ込むことができず、藩役人の権威に頼らざるをえなかった。こうした皿山での職人の諸相を具体的に紹介することにしたい。

3.「尾道の仲背と仲間」

森下 徹 MORISHITA Toru (山口大学)

中世以来の港町、備後尾道で荷役労働に従事したなかせ仲背(なかせ、仲仕のこと)のあり方を考えたい。

尾道を構成する3つの町の一つ、とよひちょう十四日町(とよひちょう)には町人からの出願をまとめた記録が残されている。そのなかには相撲、浄瑠璃、見世物、軍談などといったさまざまな興行の事例を拾うことができるが、注目されるのはとくに幕末にかけて、その申請を仲背頭や仲背がたびたび行っていることである。船から浜へ積み込まれる荷物の水揚げ・運送という単純労働に従事する仲背たちが、どういう経緯で芸能などの興行を行なっていたのか。その社会的な背景を報告では考察しようと思う。

尾道は、遠隔地からもたらされた米穀や干鰯を扱う「中継商事」で繁栄したとされており、中核となる問屋48軒が株仲間を形成していた。荷主の商品は、荒神堂浜(西浜)・薬師堂浜(東浜)という2ヶ所で船問屋(売問屋)のもとへ水揚げされ、その主導で取引が行われて買問屋・仲買が買い付けていた。問屋はそれぞれに出入仲背を擁しており、それを使って水揚げ・運送を行わせていた。

天明8年(1788)、こうした出入仲背に、町会所から鑑札が交付されることになった。鑑札を所持する仲背にのみ荷役を認めることで、「つつほなで」―荷役に介入したり商品を抜き取ったりする不法行為―の「制道」をするためだった。一方仲背の側からみれば、東浜・西浜の仲背として荷役独占を実現できたことになる。天明8年の鑑札交付は、仲背仲間の身分集団化の契機となったとみなしうる。

もっともこのころから尾道は遠隔地との「中継商事」ではなく、綿や畳表などといった領内の産物を積み出す、地域的な流通拠点に性格を変えてゆくといわれている。それにともなって株問屋を介さない流通も増加していたものと思われる。ために荷役についても問屋との直接の出入関係に拠らないばあいが増え、浜仲背内部での、さらには仲間以外からの参入も加わって、競合状態が生じていたはずである。そうした事態に対して問屋の側は、19世紀に入ると、問屋に出入する仲背それぞれではなく、両浜の仲背仲間が集団として荷役に介入するあり方(番仲背)を容認するようになった。「つつほなで」を排除するため、荷役への従事を鑑札を交付した両浜仲背にあくまで限定しようとしたからである。

つまりは株問屋の保証を後ろ盾にして、両浜仲背は集団としての成熟を果たし、浜での独占体制を維持しつづたわけである。さらに幕末になると、地位の利権化が進み、株としなった地位を所有するものと、それに雇われて実際の荷役に従事するものとの二重化が見られるようになるが、それもこのような事態の延長に位置付けることができる。かくして東西浜仲間は、株所有者の共同組織にその性格を変質させつつ、近代に入ってもその組織を持続させることとなる。

仲背が盛んに興行を出願した背景には、以上のような「同職集団」としての成熟があった。こうした尾道の例は、瀬戸内各地の港町に、民衆世界のいわばヘゲモニーとして仲仕集団があったことを示唆するのではないだろうか。

4.「近世後期徳島城下近郊における『胡乱人』対策と四国遍路」

Regulation of Uronnin and the Shikoku Pilgrimage in the Hinterland of Tokushima

町田 哲 MACHIDA Tetsu (鳴門教育大学)

本報告では、各地から港町を入口に四国にやってきた四国遍路などが、地域においてどのように受け入れられていたのか、近世後期の徳島城下近郊・名東郡における事例を検討したい。その際、2つの視点に留意したい。

一つめの視点は、四国遍路と地域との関係解明である。四国遍路研究では、四国遍路の成立時期や、接待のあり方など研究が多いが、こうした遍路全体に関わる諸論点だけでなく、地域との具体的な関わりが課題となっている。四国遍路の担い手には、庄屋層や僧侶から病人やいわゆる「乞食遍路」まで多様な存在が含まれているが、これに相対する地域の対応のあり方(互助体制・葬送・取締り等)には、地域よって共通する面と異なる面がある。具体的な「場」を設定することで、四国遍路に対する村々の対応を検討する。

村々では遍路が行き倒れた場合、小屋掛けをし、薬・食事を与えるなどして介抱している。また病死遍路に対しては、葬儀を行い戒名を与え埋葬し、場合によっては国元まで(大坂蔵屋敷を介して)連絡を行う。しかし、これは往来手形を持っていた遍路に対しての対応で、往来手形を持っていない者に対しては、「乞食体」と見なされ、葬儀もなく「取捨」られる。往来手形の有無によってその対応が異なるのである。

今一つの視点は、身分的周縁論の視点である。近年塚田孝氏は宗教的勧進者の複数の集団が、一つの地域社会においてどのように併存・競合していたかを具体的にすることで、大坂の都市下層社会の特徴を解明している(「勧進の併存」の視点)。四国には宗教的勧進者は集団としては虚無僧が見られる程度で、集団化しない巡礼者が多い。しかし、「勧進の併存」の視点に学びながら、こうした存在に光を当てていくことが重要だろう。

つまり、四国遍路の多くは「乞食行」(こつじきぎょう)という修行を行いながら巡礼するが、社会的実態としては「乞食行」と物乞いとの区別はつきにくい。したがって、藩や郡中は、往来手形を持たない存在を、「胡乱人」(うろんにん)あるいは「他国無切手者」として取り締まり、「狩立」「追払」をしばしば行った。こうした「胡乱人」には世間者、辺路体、浪人体、大社巡・廻国、袖乞・物乞といった人びとが包括されている。「胡乱人」とは取り締まる側からの見方であるが、その内部には勧進行為をする様々な存在が含まれている。このことは、四国遍路の周縁には多くの乞食・勧進者層が広範に展開している事実を、また四国遍路を社会の広がりの中で捉える必要性を示している。

報告では、以上の2つの視点をふまえながら、特に、藩や郡中による「胡乱人」取締りの動向と実態、天保飢饉時の御救小屋における実態について具体的に検討したい。

2009年 7月5日(日曜日) 第2日目 [Session2]

日仏交流の中のテキスタイル

~明治時代から今日まで~ -技術、デザイン、コレクション-

講演 ・ 発表要旨

横浜開港及び日英修好通商条約締結150年を機に、日本とヨーロッパにおける美術とモードの変革に、 絹織物あるいは広く織物(テキスタイル)が果たした役割に着目する。明治期日本での紡績技術の普及におけるフランスの先駆的行動を見直し、 テキスタイルの図案やデザインの相互影響といった点から、ジャポニスムの時代から今日までの日仏相互の美術交流の歴史を辿りたい。

公開講演会

「日仏交流の中のテキスタイル:ジャポニスムとモードの視点から」

Japonisme, mode and textile: In the cultural exchange between Japan and France

深井 晃子 FUKAI Akiko (京都服飾文化研究財団)

人間は、何千年もの昔、布・テキスタイルを発明した。テキスタイルはいわば最初の数値化された構造物だった。地球各地の文化圏で布が作られ、古代中国の絹布は交通手段が未開発な時代に「絹の道」を切り開き、東西交流に極めて大きな意味をもたらした。

日本の布も海外へ影響を与えた。とりわけ19世紀半ば以降、興味深い動きを示している。日本の開国の頃、フランスでは美術の分野でルネサンス以来の美術のありように疑問を抱く前衛的な動きが印象派などを生んでいく。そうした折、フランスに流入した日本の様々な美術・工芸品は、やがてフランスの芸術文化にジャポニスムと呼ばれる重要な動きを引き起こしていく。この動きは広範なジャンルに強力な影響を与えたが、テキスタイルとモードにも大きな影響を及ぼしたのである。

ジャポニスムとは、欧米に19世紀後半から20世紀のはじめまでに見られる様々な造形表現における日本美術の影響である。フランス美術から広がったこの動きは、やがてフランス近辺諸国から北欧、オーストリア、アメリカなどへと波及し、同時にジャンル的にも、工芸、建築、モード、写真、演劇音楽などに及んでいく。異文化交流の一つの形であるジャポニスムの重要性は、美術において、またモードにおいてそうであったように造形原理への影響、新しい素材や技法、その背後にある美学や美意識、さらには生活様式や世界観をも含む重層的な日本への関心をもたらしたことである。

ジャポニスムとテキスタイル、そしてモードとの関係は、日仏交流において、明治から今日までを取り上げる本シンポジウムの時代と前半部分において重なり合う、重要なテクストである。

パリ・モードに日本的な影響が現れるのは、1867年パリ万博の開催以降であり、異文化受容において、①表層的模倣、②文様、テキスタイル・デザインの引用と技術的応用、③衣服形態デザインの模倣、引用、④構成原理への波及、という過程を示しながら、1920年代まで続いた後、収束していった。これらの受容過程を検証すると共に、受容の社会的背景について考察する。

また、以上の文脈と平行して、19世紀末以来、欧米でKIMONOという言葉の受容を起こした着物の室内着としての用法の定着も、広くジャポニスムの影響だといえよう。

シンポジウムの後半の時代においては、1980年代にジャパニーズ・ファッションがパリで注目され、その後のファッションに大きな影響を与え、世界的なファッション・シーンにおいて重要な地位を獲得した。この事実についても言及したい。

研究発表

1. 「ギメ美術館蔵クリシュナ・リブー日本織物コレクション:その研究と保存」

(仏)La collection de textiles japonais de Krishnâ Riboud au Musée Guimet: étude et conservation

オーレリー サミュエル Aurélie SAMUEL (ギメ美術館)

ギメ美術館は、クリシュナ・リブー(1926-2000)の功績により世界でも有数の織物コレクションを所蔵している。リブー氏は1950年代から自身の出身地であるベンガル地方のバルチャリ・サリーを購入してコレクションを始め、1979年にはアジア織物調査研究協会(AEDTA)を設立し、その中で4000点にも及ぶ見事な織物コレクションを構築した。彼女はまた膨大な文献資料を収集し、研究チームを構成して、正真正銘の学術調査・研究センターを作り上げた。1964年、当時のギメ美術館館長ジャニンヌ・オーボワイエは、ポール・ペリオ調査団が中央アジアより持ち帰った織物の調査をリブー氏に依頼、以降彼女はギメ美術館と緊密な連携をとることになる。彼女が死後コレクションをギメ美術館に遺贈することを決めたのは、したがって至極自然な成り行きであった。1990年、まず最初に150点の織物が寄贈され、2003年には彼女の遺言によりコレクションのほぼ全体がギメ美術館に遺贈された。クリシュナ・リブー・コレクションは、アジア大陸全土より集められた織物の豊かさを実証するものだが、中でもインドに最も比重が置かれ(1700点)、日本から来たものも600点を数える。

リブー氏からの寄贈を受け、ギメ美術館は大きな空白を埋めることとなった。それまで美術館には、ポール・ペリオが持ち帰ったものを除けばごくわずかの織物を有しているに過ぎなかった。1945年にルーヴル美術館からギメ美術館に移管されたアジアのコレクションには織物はほとんど含まれておらず、美術館創設者エミール・ギメも、数度にわたるアジア旅行から織物は持ち帰ってはいなかったのである。しかし、19世紀からフランス人コレクター、あるいはフランスに根付いたコレクターの多くが日本の織物に情熱を傾けていた。彼らのコレクションの品々は、リブー氏が日本の織物に関心を抱き始めた頃にもまだパリで出回っており、彼女のコレクションに補充されていった。リブー氏は中国織物に関する調査に没頭しながらも、年月とともに日本とも精神的な真の繋がりを深めていった。リブー・コレクションの日本織物は、日本の織りと染めの技術を余すところなく伝えるものである。彼女が収集した600点の日本織物には、ヨーロッパ随一を誇る100点にものぼる袈裟、非常に美しい小袖や絹の着物、沖縄から来た芭蕉布や苧麻(からむし)で作られた衣、アイヌ民族のアットゥシ、また日本における藍染の使用を物語る木綿衣の非常に美しいコレクションが見られる。リブー氏は全ての分野、全ての時代を網羅しようとはせずに、極めて上質な作品のみを対象にしながら好んで江戸時代の物に重点を置いた。

技術的、人員的、また財政的にもAEDTAを存続させることは難しいことを認識していたリブー氏は、早いうちからギメ美術館に自分のコレクションを寄贈することを決めていた。彼女は集めた作品が織物美術を専門とする美術館よりも、一般の美術館に入れられることを望んでいたのである。ある織物を生み出した文明を歴史的に理解するには、その織物の調査が重要であるとの見方に立った研究を続け、リブー氏は自らの仕事に永続性を与えていった。彼女はコレクションが分散しないこと、そして何より研究者や一般に公開され続けることを望んだのである。

AEDTAの書庫と資料の全てはギメ美術館に移管され、以降閲覧が可能となり、研究者らにとって主要な資料庫となってきた。クリシュナ・リブー・コレクションは多くの点で異彩を放つコレクションである。集められた作品の美しさのみならず、歴史の幅広さ、技術の多様性が、このコレクションを比類なき織物研究の拠点としているのである。

Le Musée Guimet possède l’une des plus riches collections de textile au monde grâce à Mme Krishnâ Riboud (1926-2000). Mme Riboud avait commencé sa collection dans les années 1950 en achetant des saris Baluchar du Bengale, région dont elle était originaire. En 1979, elle fonde l’Association pour l’Etude et la Documentation des Textiles d’Asie (AEDTA), au sein de laquelle elle rassemble une collection extraordinaire d’environ 4000 textiles. Constituant une importante bibliothèque et rassemblant une équipe de chercheurs, elle crée un véritable centre d’études et de recherches scientifiques. En 1964, Jeannine Auboyer, alors directrice du musée Guimet, lui demande d’étudier les textiles d’Asie centrale rapportés par Paul Pelliot. C'est pour Krishnâ Riboud le début d'une relation privilégiée avec cette institution. C’est donc tout naturellement qu'elle décide de léguer sa collection au musée Guimet. À une première donation d’environ 150 pièces en 1990, succède en 2003 un legs verbal de la presque totalité de la collection. Elle illustre la richesse des textiles de la totalité du continent asiatique, avec une prédominance pour l’Inde (1700 numéros) et environ 600 œuvres venues du Japon.

L’arrivée de cet ensemble vient combler une énorme lacune. En effet, le musée Guimet ne possédait jusque là que très peu de textiles, hormis ceux rapportés par Paul Pelliot. Les collections asiatiques du musée du Louvre, transférées au musée Guimet en 1945, n'en comportant quasiment pas. Emile Guimet n’en avait d’ailleurs pas non plus rapporté lors de ses voyages en Asie. Pourtant, de nombreux collectionneurs, français ou établis en France, s’étaient, dés le XIXe siècle, passionnés pour les étoffes japonaises. Leurs collections viennent donc enrichir celle de Mme Riboud, ces pièces étant toujours en circulation à Paris lorsqu’elle commence s'intéresser aux textiles japonais. Bien que passionnée par l’étude des textiles chinois, Mme. Riboud a tissé au fil des ans un véritable lien spirituel avec le Japon. Les textiles japonais de sa collection présentent un formidable panorama de toutes les techniques de tissage et de teinture utilisées dans l’archipel. Parmi les 600 textiles japonais rassemblés par Mme Riboud, on compte près de 100 kesa, la plus importante collection en Europe, de très beaux kosode et des kimonos en soie, des robes en fibre de bananier ou en ramie, provenant d’Okinawa, des robes en fibres d’orme du peuple Aïnu de l’île d’Hokkaïdo, ainsi qu’une très belle collection de vêtements en coton qui illustrent l’usage de l’indigo au Japon. Krishnâ Riboud n’avait pas essayé de couvrir tous les domaines ni toutes les périodes, préférant se concentrer sur l’époque d’Edo (1615-1868), mais en ne choisissant que des pièces de très grande qualité.

Consciente qu’il serait difficile, pour des raisons aussi bien techniques qu’humaines ou financières, que l’AEDTA lui survive, Mme Riboud a très tôt décidé de léguer sa collection au musée Guimet. En effet, Mme Riboud voulait que sa collection entre dans un musée d'art non dans un musée spécialisé dans les arts textiles. Poursuivant ainsi sa démarche scientifique, qui voyait l’étude des étoffes comme essentielle à la compréhension historique des civilisations qui les ont produites, Mme Riboud garantissait de cette manière la pérennité de son travail. Elle ne voulait pas que sa collection soit dispersée, et surtout qu’elle reste accessible tant aux chercheurs qu'au public.

La Bibliothèque et l’ensemble de la documentation de l’AEDTA ont été transférés au musée Guimet. Ils sont désormais consultables, et forment un fonds documentaire majeur pour les chercheurs. La collection de Krishnâ Riboud est unique à bien des égards. Si elle est remarquable, ce n’est pas seulement par l’intérêt esthétique des œuvres qu’elle rassemble, mais bien parce qu’elle constitue, tant par son étendue historique que par sa diversité technique, une collection de référence à nulle autre pareille.

2. 「染型紙とジャポニスム」

Japanese Stencil Plate and Japonisme

高木 陽子 TAKAGI Yoko (文化女子大学)

紙の型と防染糊による型染めは、日本の工芸の中でも生活に密着した独自の造形であり、その技法は今日まで継承されている。

型紙は、千年以上の歴史があるにも関わらず、産業の中で消耗品として使い捨てられ、わずかにデザインの継承のために保存されたにすぎない。日本では、例外をのぞき、コレクターや博物館・美術館の収集の対象とならなかったからである。それに対して、西欧では、19世紀後半に各大都市に作られた装飾工芸美術館において、型紙は数千、数万の単位で収集された。そして19世紀末の美術工芸品への応用が行われたのであった。

2006年10月19日から2007年1月20日にパリ日本文化会館で「型紙とジャポニスム」展が開催された。(主催:国際交流基金、監修:馬渕明子、長崎巌、高木陽子)。この展覧会では、日本における型紙の歴史とその用法を示すとともに、西洋における受容と応用の諸相を展覧した。構成は以下の通りである。

1、 日本の型紙と型染め―その歴史と用法

2、 西欧における型紙とその影響―ジャポニスムの時代の工芸

1)オーストリアとドイツ:ウィーンとハンブルクの分離派

2)イギリスとアメリカ:グラフィックアートとテキスタイル

3)ベルギー:アール・ヌーヴォーの揺籃

4)フランス:アール・ヌーヴォーからアール・デコへ

この展覧会は日本、欧米の専門家から高い評価を受け、各地で自国の美術工芸品と型紙の関係に対する関心が広まり、パリ装飾美術館では型紙の所蔵品の整理に着手する準備がなされた。

本発表では、欧米に渡った型紙の現状とジャポニスムの実態をさらに調査するために進行中の、平成20年度-22年度科学研究費補助金基盤研究(B)「染め型紙のジャポニスムへの影響に関する研究」(代表者:馬渕明子)の途中成果をふまえ、フランスを中心とした型紙の受容と応用について、報告する。

3. 「メッセージ媒体としての現代スカーフ

アクセサリーに映し出された20世紀 -ガリエラ美術館コレクション-」

Contemporary scarves as medium of messages

Reflection of the twentieth century in the fashion accessories

Collection of Galliera Museum

円谷 智子 TSUMURAYA Satoko (パリ第1大学博士課程)

スカーフは、一般に約90センチメートル四方の絹綾織地に多色使いの絵柄が直接捺染された一枚の布であり、首回りや頭部を防寒保護する実用性と装い全体に彩りを添える装飾性を兼ね備えた服飾アクセサリーとして今日の女性衣服体系の中に定着している。

[目的] 本発表では、パリのガリエラ美術館に所蔵される現代スカーフコレクション(1930年代後半以降)を中心に、スカーフ特有の意匠と染色技法がもたらす印刷物としてのスカーフのメッセージ媒体性に光を当てる。そして、その意匠には民衆版画の影響が認められること、さらに第二次世界大戦前夜から戦後復興・高度成長期にかけてフランスで生産されたスカーフには、時勢や場合に応じたメッセージが込められていることを指摘し、服飾アクセサリーが意匠を通して女性達に訴えかけた時代精神を明らかにする。

[考察] フランス語で「カレ(正方形)」とも呼ばれるスカーフの意匠の多くは、正方形の平面体で見られることを考慮している。正方形の枠内に主題に基づいて記号化されたモチーフが配置された図柄は、装飾布でありながら情報や意思伝達を意図した印刷物、メッセージ媒体とも受け取れる。そこには20世紀初頭まで地方の庶民の間に流布していた、民衆版画やムショワール・イリュストレ(挿絵入りハンカチ)を想起させる主題や造形様式が認められる。後者は前者の派生物でもあり、歴史的出来事、肖像画、風刺画、詩歌、教育教材、暦、地図などが、素朴な線描でタイトルや説明文と共に挿絵入り新聞の紙面のように木版や銅版捺染された方形布である。とりわけ綿布は、紙と比べて堅牢かつ多機能であり印刷素材に適していたが、女性の服飾アクセサリーにはそぐわなかった。

第二次世界大戦勃発前から、民衆版画を借用したような具象的図柄が多色使いでスクリーン捺染された絹のスカーフが顕著になる。もはや民衆芸術ではなくパリの高級モードとなったスカーフは、一方でメッセージ媒体として、その意匠の中にさまざまな意思や感情を巧みに取り込んで行く。第二次世界大戦時の意匠には、ドイツ占領下フランスの戦況を反映した、ヴィシー政府のプロパガンダからレジスタンス・連合軍の勝利、パリ開放までの国民感情の推移が伺われる。戦後、パリ高級服飾産業復興期にモードを題材にした意匠が現れる。クチュリエ達は、ブランドイメージを視覚化するための商業広告媒体として、サインやロゴを添えたスカーフの意匠を利用する。現代抽象画アーティスト達は、シルク・スクリーンを用いた芸術表現として、版数限定のスカーフ制作に取り組む。

[結論] 第二次世界大戦前夜から戦後復興・高度成長期において、スカーフはプロパガンダ、商業広告、感情表明媒体などに利用され、服飾業界に限らず多種多様なスカーフ製作者が現れる。同時に、スカーフは実用的な服飾アクセサリーとして女性達の間に広く浸透する。今日と比べて社会情勢不安定な動乱期、物や情報の少ない中で、彼女達は情報やメッセージが詰められた玉手箱のようなスカーフの意匠の中に、精神的開放感、自己願望やアイデンティティーなどを見たのだと考える。

4. 「染織とグローバリゼーション:アンディエンヌ(更紗)からジャポニスムへ」

(仏)La globalisation et le textile, de l'indienne au japonisme.

(英)Textile and Globalization, from chintz to japonism.

廣瀬 緑 HIROSE Midori (パリ第7大学)

(※廣瀬先生は急病により来日キャンセルとなりました。当日は司会者が代読いたします。ご了承ください)

大航海時代の17世紀、東洋と西洋の両方において流行した物がある。それは更紗である。更紗はオランダ東インド会社によって桃山時代の日本にもたらされ、当時の人々はこの華やかな木綿布に目を見張った。大名や粋人たちは競ってこれを買い求め、袋物や煎茶の敷物として珍重した。同様にヨーロッパにおいても、オランダ東インド会社によってインド更紗がもたらされ大変な流行となっていた。その人気のほどは他の染織産業である絹織物や毛織物の業者を脅かすほどの勢いであった。人々の要求はとどまることがなく、次第に国内でも生産しようという動きが起こり、この頃から南フランスを中心にフランスの捺染技術が発達していくこととなる。行き過ぎた更紗人気は他の製造業者の反対を引き起こしたため国内では製造禁止となるが、当時フランスではなく独立国であったミュルーズ(現、フランス・アルザス地方)では続けて生産され、ますます発展していくこととなる。この地方における染織産業の発達は19世紀後半にピークを迎えるが、その頃はジャポニスムという形で日本的な文様のモスリンや綿布が作られる。これは、日本の開港によってフランスと日本の直接のコンタクトが始まったことによる。

更紗に触発されたミュルーズ、イタリアからの絹織物に触発されたリヨン、さらにエキゾチスムの要素をふんだんに取り入れたオービュッソンのタペストリーなど、フランスの染織の発展には海外との交渉、そこからの影響が大きな役割を果たしている。このような15世紀から18世紀における染織発展の下地があったからこそ、19世紀後半になって当時としてはかなり異色なジャポニスムがフランスで大きく花開くことができたといえるであろう。また、染織品というものが、小さく折りたためて、持ち運びができる品物であるという利点は他の造形芸術にはないグローバリゼーションを引き起こす力を持っていたと言える。

関連ファイル / Related Files

»  sympo2009poster(PDF形式 375キロバイト)

sympo2009poster(PDF形式 375キロバイト)

PDFファイルの閲覧には、Adobe Acrobat Reader DC(新しいウインドウが開き、お茶の水女子大学のサイトを離れます)が必要です。