公開シンポジウム開催報告レポート

お茶の水女子大学「SHOKUIKUプログラム」開設記念シンポジウム

「今、なぜ食育研究か」

― 多様な食の分野からこれからの食育のあり方を考える ―

平成23年4月よりスタートするお茶の水女子大学大学院副専攻「SHOKUIKUプログラム」

の開設を記念し、平成23年2月7日に、下記内容にてシンポジウムを開催しました。

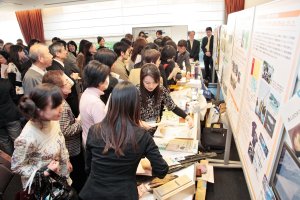

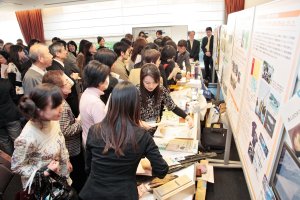

シンポジウムでは、基調講演とパネルディスカッションに加え、体系的に食育活動を

行っている企業の食育活動紹介のブースも設置しました。

当日は、学校関係者、学生、管理栄養士、公的機関や企業の方など、全国から300名

以上の方にお集まりいただき、定員を上回る参加者数に、本プログラムへの期待と関心

の高さを実感しました。

講演者・パネリストの先生方、ご参加くださいました皆さま、ありがとうございました。

第1部

基調講演 ①

「食文化と教育」

◆石毛 直道 国立民族学博物館名誉教授

食育を考えるにあたっては、食を文化としてとらえることが重要であり、

現代社会が抱える食に関する様々な問題についても、食文化の視点

からアプローチすることが重要であると説かれました。

基調講演②

「“食と健康”の研究」

-その最先端科学への歩みを眺め、食育への応用の途を探る

◆阿部啓子 東京大学名誉教授・特任教授

自分の体に合わせて、何をどのように食べるかによって、生命や健康は

保障されるが、そこに介在するのが味覚であり、健全な味覚形成に必要

なのが食育であると説かれました。

〈第2部〉

パネルディスカッション

「科学的根拠に基づいた食育の必要性と

重要性を各分野の専門家が語る」

◆パネリスト

勝野美江 (文部科学省・科学技術政策研究所上席研究官/当時)

江原絢子 (東京家政学院大学名誉教授)

中嶋康博 (東京大学大学院農学生命科学研究科准教授)

藤原葉子 (お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研究科教授)

◆コーディネーター

河野一世 (お茶の水女子大学生活環境教育研究センター教授)

食育における科学的エビデンスの必要性について、パネリストの方々で論じた後、

エビデンスや食育研究のあり方について、参加者の方々とディスカッションを行いました。

勝野美江先生 人間栄養学の分野における研究が急務であることをご指摘されました。

江原絢子先生 学際的な研究でエビデンスが得られることによって、人と食の歴史から

学べるものがあるのではないかとご提案がありました。

中嶋康博先生 農学をめぐる学際的な教育プログラムを運営されているご経験から、

科学的エビデンスは理解度を高める上でも非常に有効であるという、

実践的なご指摘をいただきました。

藤原葉子先生 「SHOKUIKUプログラム」の中核をなす科学的エビデンスの構築の重要性と、

本プロジェクトで育成すべき高度な食育専門家像についてご説明がありました。

パネルディスカッションの後に行われた参加者の方々とのディスカッションでは、

「科学的エビデンス」という概念の内実、本プロジェクトとしての「食育学」に対する考え方、

エビデンスに基づいた教育と実践のかい離などについて、活発に意見交換が行われました。

また、「SHOKUIKUプログラム」へのご意見や期待のコメントも数多くいただき、

本プログラムのこれからの運営と研究に生かしていきたいと考えています。

企業ブース

ロビーでは、体系的に食育活動を行っている企業5社にご協力をいただき、

食育研究のブースを設置しました。

◆ご協力いただいた企業

味の素株式会社/ カルピス株式会社 / 東京ガス株式会社

ネスレ日本株式会社 / 明治乳業株式会社(当時)