平成19年度 現代GP講義

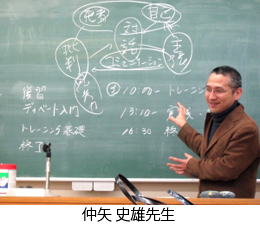

サイエンス・ディベート(池田まさみ先生・仲矢史雄先生)

2008年2月18日(月)〜20日(水)の3日間、現代GPキャリアレポート放送局プロジェクトの一環として、池田まさみ先生(心理学)、仲矢史雄先生(生物学) を講師に迎え、「サイエンス・ディベート」の集中講義が行われました。この授業は、ディベートの演習を通じて、論理的な思考力と表現力を鍛えることを目的 としています。初日には垣内康孝先生(生物学)をゲスト講師にお招きしました。

ディベートは「言葉のスポーツ」

ディベートは議論することから生まれた言葉のスポーツです。楽しみながら思考力を鍛えることができます。討論と の大きな違いは、ディベートが「勝ち負けのあるゲームである」という点です。肯定派・否定派に分かれて戦うため必ず勝敗がつきますが、このような緊迫感の 中で、各チームは自分たちの立論が負けないように、より強い理由付けを探し出そうとします。

ディベートとは?

- 肯定派と否定派に分かれて討論し、勝敗を決める

- 「自分の意見に関係なく」、決められた立場で討論する

- 決められた討論形式に従う

これら3つのルールを守ることで効率的に議論の技術を身に付け、思考力・表現力をトレーニングします。

<授業1日目>

- 自己紹介

- ディベートを始める前に

- クリティカルシンキング

まずはお互いに自己紹介を行いました。参加者がこの授業を選択した理由には、次のようなものがありました。

- 自分の言いたいことをうまく伝えたい

- 将来のためにスキルとして身に着けたい

- 知っていること、考えていることを上手にアウトプット(使う、教える、伝える)したい

この自己紹介は、実は、自分自身を客観的に認識する力、すなわち、「メタ認知」を意識してもらう最初のステップ です。「メタ認知」とは、簡単に言えば、自分の「知っていること」と「知らないこと」を自分自身が「知っている」状態をさします(「メタ」はギリシャ語 で「より上位の」の意)。例えば、自己紹介では、「こんな経験を紹介しよう」とか、「これを言ってしまうと印象が良くないので言わないでおこう」などの考 えが浮かぶことがあると思います。

ディベートのなかで最適な議論を展開するためには、自分の理解や思考を客観的に把握(メタ認知)できていなくて はなりません。また、理解できていても、それを効果的に相手に伝えることが出来なければ、活発な討論には結びつきません。つまり、ディベートに必要な「論理力」には、「他者によって表現された思考を読み解く力(理解力)」そして「自己の思考を表現する力(表現力)」の双方が求められます。さらに、この「論理力」の核となるのが「論理的思考力」です。では、この「論理的思考力」とはどのようなものでしょうか。

論理的思考力=クリティカル・シンキング

−自己の「思考」を思考するトレーニングを通じて−

論理的思考力とは、合理的で偏りのない思考のことをさします。

論理的思考力には、次の3つの要素が重要になります。

- 態度 → 問題を注意深く観察し、じっくり考えようとする態度

- 知識 → 論理的な探求法や推論方法に関する知識

- 技術 → これらの方法を適用する技術

思考のあり方にはその人の「クセ」のようなものがあります。「論理的思考力」を鍛える前に、まずは自己の「思考 のクセ」に気づくことからはじめなければなりません。自己の「思考」を思考するトレーニング、すなわち、より高度な「メタ認知」を通じて「論理的思考力」 を鍛えると同時に「論理力」のレベルアップをはかりたいと思います。

ディベートでは、相手の意見を聞き、肯定派・否定派どちらの立場からも物事を判断し、第三者を説得するような論理の構築が求められます。「論理的思考力(=クリティカル・シンキング)」を活かす最適な実践の場と言えます。

思考を表現する

<授業2日目>

ディベートには「クリティカル・シンキング」だけでなく、クリティカル・シンキングを最大限に生かす「表現力」が必要です。

ディベートの大きな特徴に、時間制限や形式などのルールがあります。これは議論に収拾をつけ、効率的に行うためです。

ディベートでは 特定の論題(テーマ)に対し 肯定側と否定側の2チームに分かれ、短時間で分析し、資料を基に議論します。立論、質疑応答、反駁(はんばく)を交互に行い、第三者(ジャッジ)を如何に説得できるかを競います。

ここで言う立論とは 論題に対するそれぞれの主張を提示する事、質疑応答とは 相手の展開する立論に対し内容の確認や不明な点の説明を求めること、反駁とは 立論と質疑で提示された内容のみを使って相手の主張に対し論じ返す事です。その際、反論しなかったことについては、相手の主張を認めたことになります。

ディベートの形式は多々ありますが、今回行ったディベートは全国中学・高校ディベート選手権、通称 ”ディベート甲子園”の方式に準じて構成しました。

| 肯定側立論 |

6分 |

| 質疑応答 |

3分 |

| 否定側立論 |

6分 |

| 質疑応答 |

3分 |

| 否定側第1反駁 |

4分 |

| 肯定側第1反駁 |

4分 |

| 否定側第2反駁 |

4分 |

| 肯定側第2反駁 |

4分 |

| (※それぞれの間には1分間の準備時間が入ります) |

参加者はくじ引きで肯定派・否定派に分かれ、ディベートを行いました。 テーマは「クローン人間の是非」についてです。

決められた短い時間のなかで、客観的な現状認識(メタ認知)、有効な論理構築(クリティカル・シンキング)、効果的なスピーチ(表現力)を目指しました。初めてのディベート体験ということもあり、殆どの参加者が苦戦していたようです。

<授業3日目>

最終日は「国産バイオ燃料の普及の是非」、そして「遺伝子組み換え食品の是非」をテーマに、2つのディベートを行いました。

これまで学んできたことを最大限に生かし、各々が持ち時間いっぱいまで使って議論しました。ジャッジを説得する ため、メリット・デメリット、相手の立論の矛盾点、論拠が薄い点、表現が曖昧な点を瞬時に理解し、最適な構成を組み立て、効果的な表現を試みました。2日 間の訓練を重ねたことで次々に効果的な質疑・反駁が組み立てられ、時には駆け引きのような応用も見られるなど、大変白熱したゲームになりました。

また、制限された時間内に全てを行うことには大変な集中力が要求され、ディベートを終える頃には殆どの参加者がへとへとでしたが、やり遂げた充実感と清々しさのなかで終えることができたようです。

授業後は、「またこの授業を受けたい」「ディベート大会を開いて技術をさらに磨きたい」「ディベートをもっと早く始めたかった」など、嬉しい意見が次々に聞かれました。授業終了後のアンケートでもやってよかったなどの意見がよせられ、大変有意義な機会であったようです。

文責 / 現代GP:三枝博明 / 学生記者:薄井加奈

受講者の声(アンケートより)

- クリティカルシンキングという考え方や、メタ認知など、他者とのコミュニケーションにおいて今後も日常生活で生かせそうな糧となりました。

- クリティカルシンキングの勉強だけでも、もっと知りたいし、ディベートも数をこなしたい。久しぶりに自分の専門外で知的好奇心をくすぐられて、見地が広がったような達成感がある。

- 今までの講義一般に対して、アウトプットの量がおおく、少人数で互いが非常に積極的に発言できた。

- 自分が煮詰めた意見を、きちんと聞いてくれる機会は、普段なかなか無いので気持ちよかった。

|