- グローバル協力センター

- センターの活動

- 「国際協力特論」にJICA中国事務所長の佐々木美穂氏が登壇

ページの本文です。

「国際協力特論」にJICA中国事務所長の佐々木美穂氏が登壇

2021年12月23日更新

講師の佐々木美穂氏

2021年11月22日、「国際協力特論」の授業「対中ODAと中国~近年の対外政策動向も踏まえて~」では、本学OGでもあるJICA中国事務所 佐々木美穂所長をお迎えし、中国の発展と対中ODAを中心に、中国について幅広くお話いただきました。

佐々木講師のご説明により、1980年代から現在までその時々のニーズや課題に応じて行われてきた対中ODAの流れをつかむことが出来ました。このODAの成果である「人的交流の促進」によって築かれた人間関係が、ODAが終了した後も日中関係にプラスの影響を及ぼしてくれるのではないかと思いました。

中国の「一帯一路」や「ワクチン外交」といった最近の対外政策動向についてもご説明いただきましたが、中でも印象に残っているのは「話語圏」と中国の「対外貸付」についてです。佐々木講師は「話語権」という言葉の基礎には「中国が国際世論をリードし、ナラティブが欧米発であるということを変えていきたい。」という考えがあるとお話されていました。確かに欧米のナラティブによってのみ支配されるという状況への抵抗はあってしかるべきだと思いますが、「国際世論をリードし」の部分や「一帯一路」の思想からは中国が世界を経済でも思想でも支配していくといったような深謀遠慮も感じられ、それは果たして許容されるものなのかと疑問に思いました。

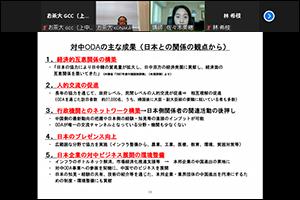

画面:対中ODAの主な成果

中国の「対外貸付」は日本や欧米とは異なり、貸付を行うまでの過程が簡略化されているため、実行までのスピードが速く、途上国によっては重宝されることもあるそうです。しかしながら、途上国の抱える対中債務の過剰さや返済できなかったときのリスクなどを考えると、「何を得て何を失うのか」もう一度問い直す必要があるはずだと思いました。

最後に日本のメディアの中国に対する報道の仕方についてもお話を伺いましたが、印象操作という意図的なものではないにせよ、メディアの利益構造から日本では中国の良いことが報道されにくいということを知りました。私たち人間はネガティブな情報の方が印象に残りやすいため(ネガティビティ・バイアス)、メディアからの情報をいわゆるハーバーマスの「順応の気構え」1で受け取るのではなくて、自ら良い情報や信頼できる情報源にアクセスできるようにならなければと思いました。

(生活科学部人間生活学科2年 落田瑞生)

1池上 彰,佐藤 優,2020,『宗教の現在地 資本主義、暴力、生命、国家』KADOKAWA