- グローバル協力センター

- センターの活動

- 「2024年度第9回ブータン連続セミナー」実施報告

ページの本文です。

「2024年度第9回ブータン連続セミナー」実施報告

2024年10月31日更新

グローバル協力センターでは、(1)南アジアに位置するブータン王国を巡る諸相に触れること、(2)それらから開発政策や国・地域の在りかたを考えることを目的とした地域研究型セミナーを2021年度から2023年度にかけて45回開催しました(合計参加者:約2,300名)。毎回ブータンを扱った国内外の新旧映像作品を取り上げ、映像作品の視聴、発表者(コメンテーター)からの簡単な解説、質疑応答という流れで実施しており、今年度は全15回の開催を予定しています。

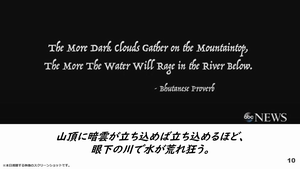

10月25日(金曜日)にオンラインにて、2024年度第9回ブータン連続セミナーが開催されました。第9回(通算54回目)となる今回は、アメリカの番組を通してブータンの環境問題・開発問題を学びました。映像を視聴した後は、コメンテーターの石内氏からブータンにおける気候変動、GLOF(glacier lake outburst flood、 氷河湖決壊洪水)、モンスーン洪水、水と関わる神霊の存在等について紹介いただき、平山講師からは、映像に出てきたプナツァンチュ水力発電所や、2018年夏に東部のタシガン県内で発生した川の氾濫に関する情報の共有が行われました。参加者からは、ブータンのNDC(nationally determined contribution、温室効果ガスの排出量削減目標)の実態や開発による災害に関する質問、環境に対する仏教的価値観に関するコメント等が寄せられました。

当日は40名ほどの参加がありました。参加者からは、「気候温暖化による氷河湖の決壊はネパール、ブータンでも危惧されていて、その実態が少し分かった。環境保全と水力発電の開発の相反することは日本でも起こっていることだが、ブータンの場合は経済が深く関わっていて、政府も大変だと思った。」「環境保護はブータンのGNHの柱のひとつで、国民の幸福と連動している~というブータンの開発姿勢には、なるほど!と感じた。ブータンの精霊信仰についても、初めて知る内容でおもしろかった。 」「アメリカ(ABCニュース)がどうブータンを見ているかに興味があった。広く先進国に言えるかもしれないが、日本の視点同様、桃源郷のままでいてほしい~という感情が垣間見えた。レポーターもダム建設には反対の意見だったようだ。海外のブータン番組を見る機会が限られているため、貴重な時間だった。番組を見る前の概要紹介や説明がありがたかった。 」などのコメントが寄せられました。