- グローバル協力センター

- センターの活動

- 2025年度長野県駒ケ根市スタディツアー(五女子大学コンソーシアム合同)実施報告

ページの本文です。

2025年度長野県駒ケ根市スタディツアー(五女子大学コンソーシアム合同)実施報告

2025年10月28日更新

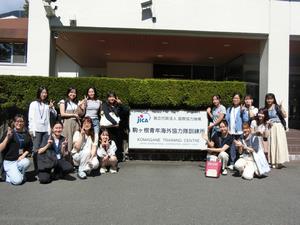

2025年9月1日から3日にかけて、2024年度に引き続き、長野県駒ケ根市で五女子大学コンソーシアム合同国内スタディツアーを実施しました。

今回のスタディツアーでは、長野県駒ケ根市にあるJICA駒ケ根訓練所を訪問し、JICA海外協力隊ならびに駒ケ根市の国際協力活動や多文化共生への取り組みを学びました。個人で行う国際協力、及び、地方自治体で行う国際協力のあり方について理解を深かめることや、似た関心を持つ他大学生との交流を通じたネットワーク形成の機会を作ることを目的として実施されたスタディツアーには、お茶の水女子大学、津田塾大学、東京女子大学、奈良女子大学、日本女子大学から各3名、計15名が参加しました。

(以下、参加学生による報告です。)

今回のスタディツアーでは駒ヶ根市を訪問し、駒ヶ根に住む市民と外国人住民との共生、駒ヶ根市と姉妹都市であるネパールのポカラ市との市民レベルでの国際交流、それからJICAという日本の独立行政法人が途上国に人員派遣を行う国際協力、それぞれが異なる切り口からの「共生」について、現場を通して知る機会を頂いた。

地球人ネットワークinこまがねでは、駒ヶ根市に住む外国人に日本語を教えるというところから活動が始まったそうだが、今回の訪問に際して、海外出身の人と元々駒ヶ根に住んでいる人が、「共生」していることが肌で感じられた。私たちが訪問した日には出身地域のお菓子を作ってきてくださるなど、一方的に日本語を教えるという関係ではなく、ともに駒ヶ根に住む人として、友人として関わっているということが伝わってくるような、温かい場であった。近年日本では外国人に対する排外主義が進んでいるが、このようなコミュニティには外国人住民と日本の人々がともに生活しているという希望があるように感じられた。

また、駒ヶ根市にJICAの訓練所があることから、地球人ネットワークinこまがねのスタッフの方や、ネパール交流市民の会のスタッフの方にも海外協力隊のOG・OBが何人もいらしたことが印象的だった。今回のスタディツアーに参加する前は、海外協力隊に参加するような人は非常に特別な存在であるように思われていたが、お話を聞く中で、海外協力隊として活動した方々が海外協力隊に出会ったきっかけはそれぞれであるということや、そこから一歩踏み出してみる勇気があれば誰にでも開かれているということ、色々な困難がありつつも志を大切にして活動していたのだということが分かり、海外協力隊が少し身近な存在となった。

今回のスタディツアーにおいて、私は当初、国際協力を行うにあたって実際に現地に赴いて行うボランティア等が主流であるが、それら以外にも、海外に行くことは難しくても日本にいながら国際協力を行うことはできないだろうかという問いを立てた。そのため、市民レベルでの交流、協力を行っている駒ヶ根の現場について知りたいという思いで今回のスタディツアーに参加した。その観点からは、ネパール交流市民の会の活動において、乳房ケアのプロジェクトでは、駒ヶ根で活動している方々が「地域にいながらにして、世界とつながっている感覚がある」と仰っていたことが印象に残っている。また、共にスタディツアーに参加したメンバーの中には、自分が住んでいる地域で外国につながる子どもたちに日本語を教えるボランティアを行っている人もおり、自分の身近なところから国際交流を行っていくことは十分に可能なことであること、そのためにも自分から機会を探したり、行動に向けて一歩踏み出してみたりすることの大切さを実感した。実際に現地へ赴くことだけが国際協力ではなく、日本にいながら行えることも多くあることが分かり、国際協力に対するハードルが下がったといえる。

今後に繋げたいと感じた気づきの一つとして、ただ考えているだけでは何も変わらないが、何か行動してみることによって変化が起きるということの大切さである。地球人ネットワークinこまがね、ネパール交流市民の会での活動に共通することとしては、一つひとつは小さな行動であっても、一人ひとりの積み重ねが大きな影響を与えることがあるということである。特に、ネパール交流市民の会では、乳房ケアや母子健康手帳の作成を通してネパールの母子を支援する活動をしていたが、市民の会の活動が実を結んでネパール国内で国家レベル、州レベルの取り組みとなっていることがそれを強く表している。国際協力では国家規模の活動が主流であるように感じていたが、自治体規模という比較的小さい関わりであっても、続けていくことの大切さを目の当たりにした。お茶の水女子大学としても学園祭での発表やネパールの手芸作品の展示、販売を企画しているが、何らかの形で関わりを続けていきたいと感じた。

一方で、市民の会では後継者となる人材の不足が課題となっているということや、NPO法人化するかどうかのメリット、デメリットについての率直なお話も伺い、活動を継続していくことの難しさについても知る機会となった。

また、同時に、実際に国際協力に関わる上では、日本にいながら活動を行うだけではなく、実際に現場を見ることも大切であると感じた。人と人とのつながりは、直接の交流によってより強固なものとなるように思われる。特に、ネパールの方とZOOMでお話させて頂いたが、非常に好意的に色々なお話をしてくださったことが印象的だった。駒ヶ根市とポカラ市では人的交流の機会も用意しているとのことで、実際に相手の存在を感じられる機会を用意することで、より相手のことを身近に感じられるようになるのではないかと思った。今まで自分はなかなか海外に行く機会がなかったが、自分から機会を探して参加してみようと思った。

今回のスタディツアーを通して学んだことは、考えているだけではなく何か行動してみることと、相手の存在を遠いものではなく、身近に感じることが国際交流・国際協力において重要だということである。訪問先の方のお話に加えて、同じスタディツアーに参加したメンバーの体験を知ることができたことも、とても有意義な時間となった。

(お茶の水女子大学文教育学部2年 M・I)