- 保健管理センター

- 感染症

ページの本文です。

感染症

子宮頸がんについて(20250115 update) 子宮頸がんワクチン キャッチアップ接種期間が延長になりました(1回目の接種を2025年3月末までに開始していることが条件です)

まだ接種を受けていない方に、あらためて、HPVワクチンの接種の機会をご提供しています。

詳しくは、「ヒトパピローマウイルス(HPV)ワクチンの接種を逃した方へ(新しいウインドウが開きます)」のページをご覧ください。

○対象者:

- キャッチアップ接種対象者のうち、2022年4月1日~2025年3月31日までにHPVワクチンを1回以上接種した方

- 2008(平成20)年度生まれの女子で、2022年4月1日~2025年3月31日までにHPVワクチンを1回以上接種した方

子宮頸がんとは

子宮頸がんは、子宮の出口付近である子宮頸部(けいぶ)にできるがんです。日本では毎年約1.1万人の女性が子宮頚がんにかかり、毎年約2,900人が子宮頸がんで亡くなっています。

がんの中でも若年層で発症する割合が比較的高いのが特徴で、年代別の発症割合は20代から増え始め、40代をピークにその後徐々に減少していきます。日本では、25歳から40歳の女性のがんによる死亡の第2位は、子宮頸がんによるものです。

また、30代までに子宮頸がんの治療で子宮を失って妊娠ができなくなってしまう人が年間に約1,000人います。HPV感染防止に有効なのが、HPVワクチンの接種です。ワクチンを接種することで大きな感染予防効果が期待できます。

子宮頸がんは、早期に発見すれば、比較的治療しやすく予後が良いとされています。早期の発見・治療につなげるため、20歳以上の人は、2年に1回、子宮頸がん検診を受けることも重要です。予防と早期発見に努めることが大切です。

子宮頸がんワクチンについて

現在、日本国内において接種可能なワクチンは2価ワクチン(サーバリックス)、4価ワクチン(ガーダシル)、9価ワクチン(シルガード9)の3種類となっています。サーバリックスおよびガーダシルは、子宮頸がんをおこしやすい種類であるHPV16型と18型の感染を防ぐことができます。そのことにより、子宮頸がんの原因の50~70%を防ぎます。シルガード9は、HPV16型と18型に加え、31型、33型、45型、52型、58型の感染も防ぐため、子宮頸がんの原因の80~90%を防ぎます。「2価ワクチン」、「4価ワクチン」は以前から公費による接種が可能でしたが、「9価ワクチン」についても、2023年4月から公費で接種できるようになりました。

HPVワクチンの定期接種のお知らせは、小学校6年から高校1年相当となる年に、お住まいの市町村から送付されます。

なお、性交経験によるHPV感染によって、HPVワクチンの予防効果が減少することが示されていますが、性交経験がある場合でも予防効果がなくなってしまうわけではありません。

接種できるHPVワクチンの種類は医療機関によって異なる場合があるため、予約時に確認してください。

【参考】政府広報オンライン : 子宮頸がんの予防効果が高い9価HPVワクチンが公費で接種可能に| 暮らしに役立つ情報 | 政府広報オンライン (gov-online.go.jp)

男性へのHPVワクチン接種について

ヒトパピローマウイルス(HPV)は、主に性行為によって感染するウイルスです。性行為を経験する年頃になれば、男女を問わず多くの人がHPVに感染します。ウイルスの遺伝子型は200種類以上あり、ほとんどは問題を起こしませんが、その一部は男性では中咽頭がん、肛門がん、尖圭コンジローマなどの疾患の原因になることが分かっています(国立がん研究センター がん情報サービス)。

アメリカ、オーストラリア、カナダ、イギリスなど諸外国においては、男女とも公的接種の対象となっています。日本でも、男性を定期接種の対象に加えることについて厚生労働省で検討されており、 東京都の一部自治体(下記)では,接種費用の助成を受けることができます。男性が助成により接種できる自治体((小学6年生から高校1年生相当の男子が主な接種対象者となっています)中野区 、足立区、文京区、目黒区、板橋区など (東京都の方針で,対応する自治体が今後増える可能性があります。各自でのご確認をお願いいたします)

HPVワクチンの安全性について

HPVワクチンは接種により、注射部位の一時的な痛み・腫れなどの局所症状は約8割以上の方に生じるとされています。また、注射時の痛みや不安のために失神(迷走神経反射)を起こした事例が報告されていますが、これについては接種直後30分程度安静にすることで対応が可能です。

2017年11月の厚生労働省専門部会で、慢性の痛みや運動機能の障害などHPVワクチン接種後に報告された「多様な症状」とHPVワクチンとの因果関係を示す根拠は報告されておらず、これらは機能性身体症状と考えられるとの見解が発表されています。2016年12月には、厚生労働省研究班(祖父江班)の全国疫学調査の結果が報告され、HPVワクチン接種歴のない女子でも、HPVワクチン接種歴のある女子に報告されている症状と同様の「多様な症状」を呈する人が一定数(12〜18歳女子では10万人あたり20.4人)存在すること、すなわち、「多様な症状」がHPVワクチン接種後に特有の症状ではないことが示されました(Papillomavirus Research :Suzuki S et al. Papillomavirus Res. 2018; 5: 96-103. )【参考】

- 厚生労働省 ヒトパピローマウイルス感染症~子宮頸がん(子宮頸がん)とHPVワクチン~ : ヒトパピローマウイルス感染症~子宮頸がんとHPVワクチン

- 公益財団法人 日本産婦人科学会 子宮頸がんとHPVワクチンに関する正しい理解のために : 子宮頸がんとHPVワクチンに関する正しい理解のために|公益社団法人 日本産科婦人科学会 (jsog.or.jp)

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に関して (20230508 update)

新型コロナウイルス感染症の感染症法※上の位置付けが5類感染症になりました (※感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律)

新型コロナウイルス感染症の5類感染症移行後の対応について(厚生労働省)

感染症法では、感染症について感染力や感染した場合の重篤性などを総合的に勘案し1~5類等に分類し、感染拡大を防止するために行政が講ずることができる対策を定めています。

新型コロナウイルス感染症の位置づけは、これまで、「新型インフルエンザ等感染症(いわゆる2類相当)」としていましたが、2023年5月8日から「5類感染症」になりました。

法律に基づき行政が様々な要請・関与をしていく仕組みから、個人の選択を尊重し、国民の皆様の自主的な取組をベースとした対応に変わります。

厚生労働大臣公表文書はこちら

参考資料(※)はこちら

※2023年4月28日に、以下のとおり、数値を一部更新しています。

(更新箇所)P.7 「入院体制」の【移行計画での体制】の欄中、「約8,400の医療機関」⇒「約8,300の医療機関」、「約7,400病院」⇒「約7,300病院」

(本学まとめ)新型コロナウィルス感染症COVID-19に関する注意喚起について(最新)(新しいウインドウが開きます)

麻疹(Measles)および風疹(Rubella)について(20240325 update)

麻疹(はしか)の国内事例が報告されています

東京都感染症情報センター 麻疹については、現在、海外からの輸入症例を契機とした国内における感染事例が報告されています。 日本では,2015年3月27日に麻疹の排除状態であることがWHO西太平洋事務局により認定されましたが,輸入症例における感染事例に注意する必要があります。

麻しん(はしか)は麻しんウイルスによって引き起こされる発しん性疾患で、感染すると高熱と結膜炎などの症状と、全身性の発しんがみられます。強い感染力を持つために、麻しん発生時には早期の診断と感染拡大に対 する措置が重要となります。 もし、高熱、発疹など麻疹による感染を疑う症状が出た場合は、必ず受診予定の医療機関に電話で連絡をして指示を受けてから受診をするようにしてください。

麻疹ワクチンは2000年(平成12年)4月2日以降に生まれた方は2回の定期接種が行われていますが、それ以前に生まれた方は年代により未接種または1回接種の可能性があります。

但し、幼少期などに麻疹に罹患していれば、終生免疫となりますので再度の罹患の心配はありません。

年齢で見る・不足している可能性のあるワクチン(引用:こどもとおとなのワクチンサイト:一般社団法人日本プライマリ・ケア連合学会 感染症委員会 ワクチンチーム)

過去に2回のワクチン接種歴がない人は,ワクチン接種を推奨します(麻疹ワクチンまたは麻疹風疹混合(MR)ワクチン)。

麻疹の罹患歴やワクチン接種歴が不明な場合は、抗体検査を推奨します。

*現在(20240325)、多くの医療機関ではMRワクチンの在庫不足の状況にあるようです。成人の方は一度ご自身の抗体検査をまずは行うことが推奨されます。

| 生年月日 | |

| 1972(昭和47)年9月30日以前生まれ | 1回も接種していない可能性が高い年代。1978年(昭和53年)10月1日から定期接種が開始していますが(対象者は生後12ヵ月から72ヵ月)、自然感染によって免疫を十分に持っている人以外は,合計2回のワクチン接種をお勧めします。 |

| 1972(昭和47)年10月1日~1990(平成2)年4月1日生まれ | 定期接種としては1回しか接種していない年代。特例措置(*)非対象者のため、免疫を十分持っていない可能性があります。これまでに合計2回の接種を受けていなければ、追加接種をお勧めします。 |

| 1990(平成2)年4月2日~2000(平成12)年4月1日生まれ | 特例措置対象者(*)に相当する年代。接種率が低かったため,対象時期に2回目の接種を受けおらず、これまでに合計2回の接種を受けていなければ、追加接種をお勧めします。 |

| 2000(平成12)年4月2日以降生まれ | 定期接種として2回接種を受けている年代。これまでに合計2回の接種を受けていなければ追加接種をお勧めします。 |

※特例措置:

2008(平成20)年4月1日から5年間の期間限定で実施された措置のこと。麻しん風しん混合ワクチンの定期接種対象者が第3期(中学1年生相当)、第4期(高校3年生相当)にも拡大され、2回目のワクチンが接種可能でした。

| 生年月日 | -1972(昭和47)年9月30日 | 1972(昭和47)年10月1日 -1990(平成2)年4月1日 |

1990(平成2)年4月2日 -2000(平成12)年4月1日 |

2000(平成12)年4月2日- |

| 男 | 接種なし | 1回接種のみ |

1回接種のみ (特例措置対象者) |

2回接種 |

| 女 |

風疹について(1962/4/2~1979/4/1生まれの男性の方は検査・接種をしましょう)

風しんは、成人がかかると症状が重くなることがあります。また、妊娠初期の妊婦さんに感染させてしまうと、生まれてくる赤ちゃんの目や耳、心臓に障害が起きることがあります。

あなたと、これから生まれてくる世代の子どもを守るために風しんの抗体検査と予防接種を受けましょう!

風しんワクチンは年代および性別によって不足している接種回数が異なるワクチンで、特に30-50代(特に男性)は不足している可能性が高いです。

風しんワクチンは生涯で2回のワクチン接種が必要です(2024年度まで、以下に該当する男性は無料で風疹抗体検査と予防接種を受けることができます)。

厚生労働省では、風しんワクチンの定期接種の機会がなかった 1962年(昭和37年)4月2日~1979年(昭和54年)4月1日生まれの男性を対象として、風しんの抗体検査と予防接種を原則無料で実施しています。

お住まいの市区町村から送られたクーポン券を使って、2024年度まで、風しん抗体検査と予防接種を原則無料で受けることができます。まだ受けていない方は、ぜひこの機会に抗体検査を受けましょう。

※クーポン券について、使い方がわからない、クーポン券をなくされた方は、お住いの市区町村にお問い合わせください。

| 生年月日 | |

| 1962(昭和37)年4月1日以前の生まれ | 1回も接種していない可能性が高い年代。自然感染して抗体を保有していることが明らかな方以外は、生涯で計2回のワクチン接種をお勧めします。 |

| 1962(昭和37)年4月2日-1979(昭和54)年4月1日生まれ | 女性のみ風しんワクチンの集団接種が施行された年代です。男性は未接種者がほとんどであり、生涯で計2回のワクチン接種をお勧めします。 |

| 1979(昭和54)年4月2日-1987年(昭和62)10月1日生まれ | 男女とも中学生時に定期接種対象であったものの、個別接種のため接種率は低い年代です。未接種の場合は不足回数分の追加接種をお勧めします。 |

| 1987(昭和62)年10月2日-1990(平成2)年4月1日生まれ | 男女とも1-7歳半に定期接種(個別接種)対象であった年代です。未接種の場合は不足回数分の追加接種をお勧めします。 |

| 1990(平成2)年4月2日-2000(平成12)年4月1日生まれ | 特例措置対象者(下記※参照)に相当する年代。接種率が低かったため、対象時期に2回目の接種を受けておらず、これまでに合計2回の接種を受けていなければ、追加接種をお勧めします。 |

| 2000(平成12)年4月2日以降生まれ | 定期接種として2回接種を受けている年代。これまでに合計2回の接種を受けていなければ追加接種をお勧めします。 |

※特例措置:

2008(平成20)年4月1日から5年間の期間限定で実施された措置のこと。麻しん風しん混合ワクチンの定期接種対象者が第3期(中学1年生相当)、第4期(高校3年生相当)にも拡大され、2回目のワクチンが接種可能でした。

| 生年月日 | -1962(昭和37)年4月1日 | 1962(昭和37)年4月2日-1979(昭和54)年4月1日 | 1979(昭和54)年4月2日-1987年(昭和62)10月1日 | 1987(昭和62)年10月2日-1990(平成2)年4月1日 | 1990(平成2)年4月2日-2000(平成12)年4月1日 | 2000(平成12)年4月2日- |

| 男 | 接種なし | 接種なし | 1回のみ個別接種(中学生時) | 1回のみ個別接種(1-7歳半) | 1回接種のみ(特例措置対象者) | 2回接種 |

| 女 | 1回のみ集団接種 |

接種歴および罹患歴が不明な場合は2回接種、不足回数分はMRワクチンでの接種を推奨しますが、供給状況を確認してください。

海外渡航前の注意事項

- 渡航先の麻疹 の流行状況を確認しましょう(「海外渡航に際して」を参照してください)。

- 母子保健手帳などを確認し、過去の麻疹の予防接種歴、罹患歴を確認しましょう。

- 過去2回接種した記録がない場合は、渡航前に予防接種を推奨します。

- 麻疹の罹患歴やワクチン接種歴が不明な場合は、抗体検査を推奨します。

梅毒について (20230605 update)

梅毒の感染が拡大しています

梅毒は、梅毒トレポネーマという病原体により引き起こされる感染症で、主に、性的接触により、口や性器などの粘膜や皮膚から感染します。口腔性交や肛門性交などでも感染します。日本では1948年から梅毒の発生について報告の制度*がありますが、報告数は、年間約11,000例が報告された1967年以降、減少していました。ところが2011年頃から報告数は再び増加傾向となりました。2019年から2020年に一旦減少したものの、2021年は、7,978例(第1~52週2022年10月8日時点集計値(暫定値))、2022年は、10,743例(第1~44週2022年11月9日時点集計値)と、年々増加傾向にあり、注意が必要です。 *1999年に制度の変更がありました。 梅毒を含む性感染症については正しい知識を持っていただくことが必要であり、早期発見・治療に繋げていくことが重要です。梅毒については厚生労働省 性感染症 梅毒(新しいウィンドウが開きます)を参照してください。

劇症型溶血性連鎖球菌感染症(STSS)について(20240619 update)

侵襲性髄膜炎菌感染症(IMD)について(20230616 update)

侵襲性髄膜炎菌感染症(IMD: Invasive meningococcal disease)は、発症数は少ない(年間7~36人)ものの 死亡率が極めて高い(~19%)感染症です。

IMDは大学生の年齢に多く発症し、学生寮など集団生活が感染リスクとなることから、寮生活をする皆さんが注意すべき感染症の一つです。

髄膜炎菌は一部の健康な人の鼻咽頭の粘膜に常在しています(無症状保菌者は0.0~0.4%存在すると言われています)。菌が感受性のある人に感染すると、風邪とまぎらわしい症状が生じて、その12~48時間後に48時間後に48時間後に激しい頭痛、嘔吐、意識障害やけいれん発作が急速に現れ、高い確率で死に至る(あるいは重大な脳の後遺症を残す)、重篤な転機をとります。

髄膜炎菌は以下の感染経路で人から人へ感染すると考えられています。

- 咳、くしゃみ

- ペットボトルの回し飲み

- 食器、コップの共有

- 口唇の接触

| 場所 | 発生年 | 状況 |

| 高校(宮崎) | 2011 | 運動部寮で集団感染。寮生 職員計5名がIMDと診断され、寮生1名が死亡。 |

| 高校寮(三重) | 2013 | 寮生1名が発症し治療により治癒。接触者全員が抗生物質を予防内服。 |

| 高校寮(神奈川) | 2017 | 寮生1名が発症し死亡。寮生42名中10名に保菌を確認。 |

IMDには予防が重要です。予防にはワクチン接種が有効です。日本では2015年5月から、髄膜炎菌ワクチンが認可されました。

寮生活である、合宿や国際的イベントに多く参加する、流行地域へ渡航する、などに当てはまる場合は、ワクチン接種をご検討下さい。

ワクチン接種に関しては、以下の点にご注意ください。

- 現在髄膜炎菌ワクチン(メンクアッドフィ®)は、任意接種であり自費負担となります(補助金はありません)。

- 1回の接種で5年間有効とされます。

- 接種料金は2万円程度です(医療機関によって異なります)。

【参考】 世界でのIMD発症状況|よくわかる髄膜炎菌 (imd-vaccine.jp) (新しいウィンドウが開きます)

学内感染症の予防(20230518 update)

学校保健安全法の規定により、保健管理センターは感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)に従い学内の感染症予防に努める責務が課せられています。

5月8日以降,学校保健安全法施行規則における新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の扱いが変更となりました。下記情報を参照ください。

届け出が必要な学校感染症(下記 参考1)の内、頻度が多く重要な疾患を選び下に示してあります。これらの感染症と診断されるか、症状などからその疑いがある場合(下記リンク、参考2)は早急に保健管理センターまで連絡してください*。診断、病状を確認し必要に応じた指導を行います。

*なお,インフルエンザと新型コロナウイルス感染症については,Moodleの「学生用 新型コロナ・インフルエンザ対応マニュアル,公欠の手引き(Q&A形式)」(新しいウインドウが開きます) >「新型コロナ・インフルエンザ対応マニュアル_新型コロナ5類移行(2023年5月8日)後の対応」に入り,行動面の注意点,出席停止期間,公欠の手続きについて情報を得てください。教職員については,Moodle大学運営用の「教職員用 新型コロナ対応マニュアル(Q&A形式)」>「新型コロナ・インフルエンザ対応マニュアル_新型コロナ5類移行(2023年5月8日)後の対応」(新しいウインドウが開きます) に入り,行動面の注意点と出勤停止期間について情報を得てください。

- インフルエンザ

- 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)

- 結核

- 麻疹(はしか)・風疹・流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)・水痘(みずぼうそう)

- 咽頭結膜熱(プール熱)・流行性角結膜炎

- 髄膜炎菌性髄膜炎

これらの感染症に罹患した場合は、学校保健安全法により出席停止などの措置がとられる事があります。ご自身の健康を守ると共に、大学、附属学校での感染拡大を防ぐために、ご協力をよろしくお願いいたします。

リンク

学校、幼稚園、保育所において予防すべき感染症の解説(新しいウインドウが開きます)

日本小児科学会 予防接種・感染対策委員会

(参考1)学校感染症の種別と登校禁止期間(学校保健安全法第19条)(20230605 update)

第一種は極めて重篤で危険度の高い感染症です。ほとんどの疾患は特定の地域に限られていますが、鳥インフルンザ、SARSなど新興感染症、人畜共通感染症のグローバル化が生じており、これらの疾患は国内流行の危険性を否定できません。第二種、三種には経験することの多い疾患が含まれます。診断された時には保健管理センターまで連絡してください*。

*インフルエンザと新型コロナウイルス感染症については,上記,「学内感染症の予防(20230518 update)」に記載のとおり。

(インフルエンザの出席停止期間は2012年より延長されました。)

新型コロナ感染症の5類移行に伴う「学校保健安全法施行 規則の一部を改正する省令の施行について(通知)」(令和5年4月 28 日付け文部 科学省初等中等教育局長通知)により一部改訂(20230508)

| 第一種 | *(下記) | 治癒するまで | |

|---|---|---|---|

| 第二種 | 新型コロナ感染症(COVID-19) | 発症後5日(注:発症日を「0日目」)を経過し,かつ症状が軽快した後1日を経過するまで | |

| インフルエンザ | 発症後5日、かつ解熱後2日が経過するまで 発症日、解熱日を「0日目」と数えます。 |

||

| 百日咳 | 特有の咳が消失するまで、または5日間の適正な抗菌剤による治療が終了するまで | ||

| 麻疹(はしか) | 解熱した後3日を経過するまで | ||

| 流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) | 耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫脹が発現した後5日間を経過し、かつ全身状態が良好となるまで | ||

| 風疹 | 発疹が消失するまで | ||

| 水痘(水ぼうそう) | 全ての発疹が痂皮(かさぶた)化するまで | ||

| 咽頭結膜熱(プール熱) | 主要症状が消失した後2日を経過するまで | ||

| 結核 髄膜炎菌性髄膜炎 |

症状により学校医その他医師が感染の恐れがないと認めるまで | ||

| 第三種 | コレラ 細菌性赤痢 腸管出血性大腸菌感染症(O-157) 腸チフス パラチフス 流行性角結膜炎 急性出血性結膜炎 |

症状により学校医その他医師が感染の恐れがないと認めるまで | |

| * * そ の 他 の 感 染 症 |

溶連菌感染症 | 適正な抗菌剤治療開始後24時間を経て全身状態が良ければ登校可能 | |

| ウィルス性肝炎 | A型・E型 肝機能正常化後登校可能 B型・C型 出席停止不要 |

||

| 手足口病 | 発熱や喉頭・口腔の水疱・潰瘍を伴う急性期は出席停止、治癒期は全身状態が改善すれば登校可 | ||

| 伝染性紅斑(リンゴ病) | 発疹のみで全身状態が良ければ登校可能 | ||

| ヘルパンギーナ | 発熱や喉頭・口腔の水疱・潰瘍を伴う急性期は出席停止、治癒期は全身状態が改善すれば登校可 | ||

| マイコプラズマ感染症 | 急性期は出席停止、全身状態が良ければ登校可能 | ||

| 感染性胃腸炎(流行性嘔吐下痢症) | 下痢・嘔吐症状が軽快し、全身状態が改善されれば登校可能 | ||

| アタマジラミ | 出席可能(タオル、櫛、ブラシの共用は避ける) | ||

| 伝染性軟属腫(水いぼ) | 出席可能(多発発疹者はプールでのビート板の共用は避ける) | ||

| 伝染性膿痂疹(とびひ) | 出席可能(プール、入浴は避ける) | ||

*第一種感染症;エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ熱、ラッサ熱、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(SARS)、急性灰白髄炎(ポリオ)、H5N1型鳥インフルエンザA,H7N9型鳥インフルエンザA(指定感染症)

**『その他の感染症』については、附属学校園では各学校園によって対応が異なります。各附属学校園の指示に従ってください。

(参考2)代表的な感染症とその特徴

| 感染症 | 特徴 |

|---|---|

| 新型コロナ感染症(COVID-19) | 発熱、鼻汁、咽頭痛、咳、倦怠感、息苦しさ、味覚・嗅覚異常、下痢 |

| インフルエンザ | 咽頭痛、鼻水、咳、たん。急速な発熱、寒気、筋肉痛。時に腹痛、嘔吐、下痢 |

| 麻疹(はしか)・風疹・水痘(みずぼうそう) | 全身に広がる発疹あるいは水疱。時に口内疹。発熱 |

| 流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) | 両耳下腺(頬部、耳介の下)の脹れ、発熱 |

| 咽頭結膜熱(プール熱)・流行性角結膜炎 | 両眼の充血。時にかぜ症状。夏季に多く感染性が極めて高い |

| 結核 | 長期にわたる咳。血痰。結核患者との接触(不明の事が多い)。学校感染症として極めて重大 |

| 髄膜炎菌性髄膜炎 | 突然の発症。頭痛、発熱、痙攣。発症頻度はまれだが、学生期に好発年齢がある。 |

海外渡航に際して(20230518 update)

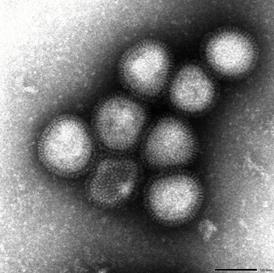

インフルエンザH7N9の電顕写真

国立感染症研究所 画像アーカイブから

2023年5月5日,WHOにより,新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のパンデミックによる緊急事態の宣言の終了が発表されました。2023年 5月8日には,感染症法上の取り扱いが2類相当から5類に変更されました。それに伴い,海外へ渡航する機会が増えると思います。

久しぶりの海外渡航に際して,出発前の健康管理に気を付けるとともに,現地の衛生状況に応じた対策が必要になります。

海外渡航、留学の際には、その地域に特有の感染症に注意を払う必要があります。感染症の流行情報は流動的であるため,リアルタイムの情報収集が重要です。渡航先が開発途上国である場合は,一層の (さらに遠隔地の医療資源のより乏しい地域である場合は,より一層の)情報収集と対策が必要です。渡航先が先進国であっても,現地での生活環境,活動内容により,必要な予防接種があります。留学先から必須予防接種リストが提示されていることもあります(予防接種の種類ごとに接種間隔が決まっていますので、指定のワクチンを接種完了後、渡航できるように接種スケージュールには余裕を持って行動してください)。 また,局所的に何らかの感染症のアウトブレイクが発生していることもあります。 最近の情報をチェックして,あらかじめ準備をしましょう。

- 渡航先の感染症状況,衛生状況を調べます。下記の参考リンクを参照してください。

- 渡航先の状況や活動内容にあわせて、トラベルクリニックに相談の上,ワクチン接種を受けます。予防薬の処方が必要な場合もあります。

- 現地の医療事情,現地在外公館の場所・連絡方法を調べておきます。必要に応じて渡航先の大学・研究機関、事業所からも情報を得てください。

- 大学の所属部局、教室の責任者に滞在地を知らせ、連絡方法を決めておいてください。

- 持病がある方は、主治医に相談し、渡航の許可、諸注意を受けてください。短期滞在の場合は必要分の薬を持参することが勧められますが,渡航先に持ち込みができるか,確認が必要な場合があります。各国大使館等のホームページなどから調べられます。英文の薬剤携行証明書を用意した方がよい場合もあります。

- 現地の感染症の状況によっては、渡航を自粛するなどの判断が必要になる場合があります。

- なお,学生が海外渡航する際は,必ず海外渡航届出システム(新しいウインドウが開きます)に届け出をしてください。

感染症ピックアップ

手足口病が増加しています(20240619 update)

新型コロナの罹患後症状(いわゆる後遺症)について(20240619 update)

- 新型コロナウィルス感染症の罹患後症状でお困りの方へ(新しいウインドウが開きます)(厚生労働省)

- 新型コロナウィルス感染症の罹患後症状(いわゆる後遺症)に関するQ&A (新しいウインドウが開きます)(新しいウインドウが開きます)(厚生労働省)

エムポックス(旧称「サル痘」)について (20230605 update)

多剤耐性で重篤な感染症を引き起こす恐れのあるカンジダ・アウリス(Candida auris)による感染症について (20230605 update)

多剤耐性で重篤な感染症を引き起こす恐れのあるカンジダ・アウリス(Candida auris)による感染症について 今般、国内初となる海外株によるカンジダ・アウリス真菌血症による死亡例が報告されました。 カンジダ・アウリスは、2009年に本邦より初めて報告された酵母真菌であり、本邦では、これまで抗真菌薬への感受性の良い非侵襲性の病気(慢性中耳炎等)からの分離報告が主体ですが、近年、インド・南米・アフリカ・米国など多くの国で国内とは異なる系統の多剤耐性で重篤な感染症を引き起こす恐れのある株による侵襲性感染症(血流感染症等)の事例が報告されており、高い薬剤耐性率、急速な感染例の拡大、院内感染の発生やその感染制御の困難さから国際的に問題となっています。 これまで、日本国内では侵襲性感染例(菌血症)の報告はありませんでしたが、今般、海外と同じ遺伝系統のカンジダ・アウリスによる、国内初となる真菌血症の死亡例の発生が報告されており、今後国内での事例の発生に注意が必要です。

参考リンク

- 厚生労働省 検疫所(FORTH)HP(新しいウインドウが開きます) 国、地域別の感染症情報、現地の医療情報(外務省、在外公館からの情報)ワクチン接種に関する粗詳細な情報、渡航に際する諸注意を知ることができます。

- 外務省海外安全HP(新しいウインドウが開きます)

- CDC(米国疾病予防管理センター)のトラベラーズヘルス・各国の衛生状況(英語)(新しいウインドウが開きます) 各国の状況に応じて,必要なワクチンや渡航に必要な準備を確認できます。