- コンピテンシー育成開発研究所

- 活動内容

- 活動内容

ページの本文です。

活動内容

2024年6月11日更新

本研究所では、大学でのコンピテンシー育成と、附属学校園でのコンピテンシー育成に関する研究を推進しています。

大学での取り組み

1)本学教員に向けたコンピテンシー育成動画の配信

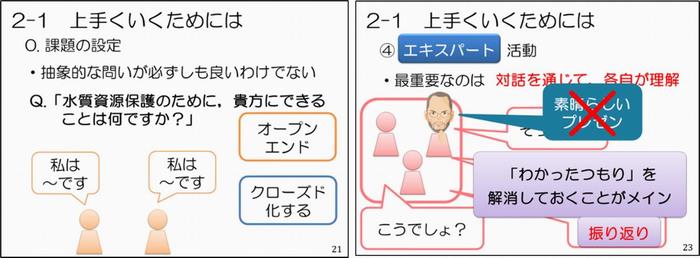

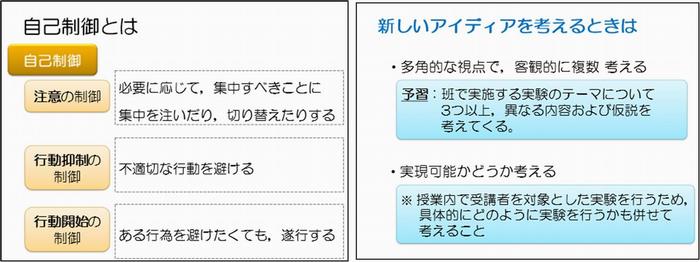

本研究所では、大学教育におけるコンピテンシー育成を目的として、本学教員を対象に授業でのコンピテンシー育成に関する動画配信を行っています。令和4年度は、授業でのコンピテンシー育成の1つの方法であるアクティブ・ラーニング技法について整理した動画(アクティブ・ラーニング講座)を配信しました。また、令和5年度からは、本学で育成するコンピテンシー(お茶大コンピテンシー10)について理解を深めることを目的とした動画(コンピテンシー講座)を配信しています。

どちらも授業を通じたコンピテンシーの育成に関する動画ですが、アクティブ・ラーニング講座が教育方法からの視点でまとめたもの、つまり「育て方からのアプローチ」というテーマで作られているのに対し、コンピテンシー講座は能力からの視点、つまり「育てたいものからのアプローチ」というテーマで作られています。2種類の動画を通して、本学教員のコンピテンシーを育成する授業づくりを支援しています。

●アクティブ・ラーニング講座の画面例:各技法において気をつけるべきこと

●コンピテンシー講座の画面例:各技法において気をつけるべきこと

2)本学学生に向けたコンピテンシー育成支援システムの開発と提供

学生に主体的かつ能動的なコンピテンシーの育成を動機づけ、コンピテンシーを伸ばすための行動を促進させることを目的に、令和4年度から開発を進めてきたコンピテンシー育成支援システムを令和6年4月に公開し、学生への提供を開始しました。システム名称は、その機能などからCACICA(カシカ:Computer Application for Competency Improvement and Career Advancement)としています。CACICAにより、学生は自らのコンピテンシーの現状と、授業で伸ばしうるコンピテンシーを「可視化」でき、大学での学びをコンピテンシーという新たな軸でデザインすることが可能となります。

CACICAの具体的な機能には、コンピテンシーの①セルフチェック、②目標設定、コンピテンシー育成の③行動計画、④振り返りの4つがあります(下図参照)。これらは、コンピテンシー育成のPDCAサイクルを構成するものであり、入学から卒業までの4年間における学生の継続的なコンピテンシー育成を支援します。

●コンピテンシー育成支援システム ログイン画面

附属学校園の取り組み

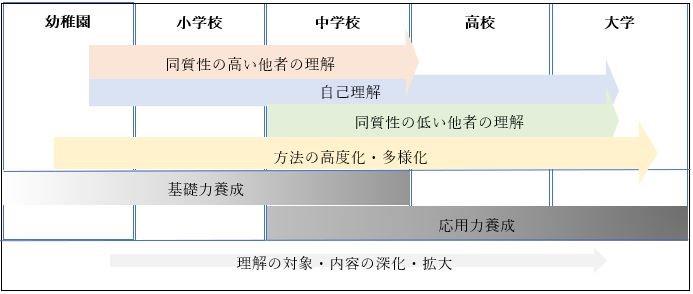

1)段階的育成モデルの研究

本研究所は、幼児期から大学期までのコンピテンシーに関する研究を進めています。各学校段階別のコンピテンシー測定ツールを作成するとともに、コンピテンシー育成に関する授業研究を行います。そして、こうした授業研究や測定ツールによる調査の結果などをふまえて、コンピテンシーに関する段階的育成モデルを作成しようとします。段階的育成モデルとは、どのようなコンピテンシーをどのように学習して、その経験を長い修学期間を通じて蓄積していけばよいかに関するモデルです。こうしたモデルを中核とする知見を提示し、学校教育等におけるコンピテンシー育成に資することを目指しています。図は、重要なコンピテンシーの一つである「他者理解」に関する段階的育成について、既存の教材や実践例に基づいて取りまとめたモデルの大枠です。

2)教材開発の支援

本研究所では、各学校園段階での教育において有効なコンピテンシー育成教材を開発するとともに、附属学校園の教材開発を支援しています。具体的には、(a)附属学校園の個々の教員による開発研究、(b)大学と附属学校園の教員が協働する研究、(c)附属学校園の教員が参加し連携活動を行っている連携研究会の研究などについて、プロジェクトの立ち上げを行っています。これらのプロジェクトで開発された教材や指導案などは、お茶の水女子大学が運営しています「附属学校園教材・論文データベース」に搭載し、誰でも閲覧しダウンロードできるものとなっています。

※上記画像をクリックすると、教材・論文データベースのページに移行します