トップページ > コンソーシアム > 第9回国際日本学コンソーシアム

第9回国際日本学コンソーシアムのご案内

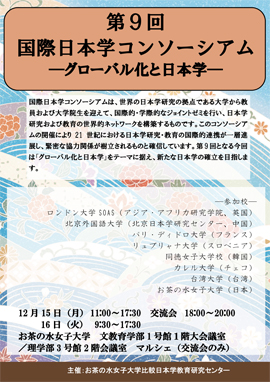

第9回

国際日本学コンソーシアム

―グローバル化と日本学―

国際日本学コンソーシアム

―グローバル化と日本学―

| 日時 | 平成26(2014)年12月15日(月)11:00―17:30(交流会 15日 18:00―20:00)、12月16日(火)9:30―17:30 |

|---|---|

| 会場 |

〒112-8610 東京都文京区大塚2丁目1番1号 お茶の水女子大学 文教育学部1号館1階大会議室/理学部3号館2階会議室 ※東京メトロ丸ノ内線茗荷谷駅下車 徒歩5分 交通アクセス・キャンパスマップ |

| 参加校 | ロンドン大学SOAS(アジア・アフリカ研究学院、英国)、北京外国語大学(北京日本学研究センター、中国)、パリ・ディドロ大学(フランス)、リュブリャナ大学(スロベニア)、同徳女子台湾大学校(韓国)、カレル大学(チェコ)、台湾大学(台湾)、お茶の水女子大学(日本) |

| 主催 | お茶の水女子大学比較日本学教育研究センター |

| お問い合わせ | 比較日本学教育研究センター(火曜10:00―17:00、水曜13:00―17:00開室) 03-5978-5504  http://www.cf.ocha.ac.jp/ccjs/ |

| 12月15日(月) | 日本文化部会Ⅰ 文教育学部1号館大会議室 写真 |

| 11:00―12:00 | 開会式 ≪挨拶≫ 羽入佐和子(お茶の水女子大学・学長) |

|---|---|

| 13:00―17:30 |

世川祐多(パリ・ディドロ大学院生) 「近世武家社会の養子から考える女性史」 鄧宜欣(台湾大学院生) 「元禄享保期の経済思想―徂徠と春台の思想を中心に―」 和田麻子(お茶の水女子大学院生) 「18世紀中期における御用木伐出と地域社会―武蔵国秩父郡大滝を事例に―」 クレメン・セニツァ(リュブリャナ大学院生) “Some thoughts on Western academic representations of the Great Japanese Empire” <パネル・ディスカッション 日露戦争はどう語られてきたか~明治末・満州・再生~> 山田順子「日露戦争と女性の国民化ー小栗風葉『青春』の世界ー」 加藤恭子「女子教員の中国派遣に関する報道の構築性ー河原操子を一例として」 菊地優美「田村俊子『海坊主』論―「熱帯の殖民地」から帰還する〈母〉と〈帝国〉」 村山佳寿子「近代社会における女性の音楽教育について―伝統音楽の中の稽古事を通して―」 芳賀祥子「日露戦争イメージの再生産――女性雑誌を中心に――」 古結諒子「日清・日露という問題設定について」 |

| 18:00―20:00 | 交流会(マルシェにて) |

| 12月16日(火) | 日本文化部会Ⅱ 文教育学部1号館大会議室 写真 |

| 9:30―12:00 | 石田恵理(お茶の水女子大学院生) 「グローバリゼーションと日本独自の哲学研究の意義-大森荘蔵の事例から-」 ダーヴィド・ライヒ(リュブリャナ大学院生) 「文化的テラスのシンボリズム」 潘蕾(北京外国語大学助教授) 「中国狐文化の受容から見る日本人の女性観」 アレッシア・コスタ(ロンドン大学SOAS院生) “Toko Ishoku and the Reform of the Act on Organ Transplants in a Medical Anthropological Perspective” ファビオ・ギギ(ロンドン大学SOAS講師) 「国境なしシンドローム?医療人類学における『文化』による説明の限界を巡って」 |

|---|

| 12月16日(火) | 日本文学部会 理学部3号館2階会議室 写真 |

| 9:30―13:10 |

ウルマン・ヴィート (カレル大学院生) 「五山文学で見られるグローバル化の始まり」 浅井美峰(本学院生) 「肖柏と池田氏―連歌師と連歌興行主催者について―」 王凱洵(台湾大学院生) 「『ねじまき鳥クロニクル』における自我形成をめぐって―メディウムの存在に視点を―」 ティララ・マルティン(カレル大学准教授) 「平安初期物語に見える恋愛のグローバル化」 范淑文(国立台湾大学教授) 「日本近代文学作品に語られる作家の異国体験―藤村・漱石の場合―」 ダニエル・ストリューブ(パリ・ディドロ大学准教授) 「グローバル化と日本文学の研究―ミハイル・バフチンの小説論を中心に―」 |

|---|

| 12月16日(火) | 日本語学・日本語教育学部会 文教育学部1号館大会議室 写真 |

| 12:00―15:50 | 谯燕(北京外国語大学教授) 「グローバル化時代における日中語彙交流-中国語に見られる日本語由来の新語を中心に」 施建軍(北京外国語大学教授) 「中日韓三ヶ国言語の漢字源語比較研究の課題について」 金榮敏(同徳女子大学校副教授) 「韓国における日本語学・日本語教育の現状と展望」 江宛軒(台湾大学院生) 「存在様態のシテイルについて―格体制の変更から―」 劉賢(北京外国語大学院生) 「中国の大学専攻日本語教科書における使役表現の扱いについて―学習者の産出例との関連をめぐって―」 鄭ミリョン(同徳女子大学校院生) 「判断のモダリティ表現について―『と見える』を中心に―」 曺ナレ(お茶の水女子大学院生) 「日本語教育に役立つ多義記述のための一考察 ―テクルを例に―」 石井久美子(お茶の水女子大学院生) 「大正時代の外来語―固有名詞を中心として―」 |

|---|---|

| 16:00―17:30 | 全体会 アンドレイ・ベケシュ(リュブリャナ大学教授) 「グローバリズムと国際日本学:一小国の視点から」 |