東京都文京区 理科支援事業

【平成22年度 プログラム内容】

プログラム内容

「身近な感覚を科学で解き明かす」をキーワードに「聴覚と骨伝導のふしぎ」の実験や、各講師の講義「難聴やその治療について」「感覚と脳-痛みやかゆみ-」「五感-視覚のしくみ-」を行った。

身近な感覚を科学で解き明かす ~聴覚と骨伝導のふしぎ~ :

貞光千春 講師(お茶の水女子大学)

- プログラムのねらい

音を伝えるしくみや、ふだんあまり意識しない骨伝導を実感できる実験を行うことで、五感や聴覚について学びます。

- プログラム概要

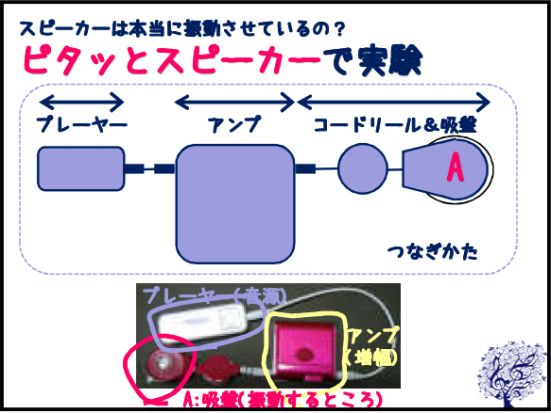

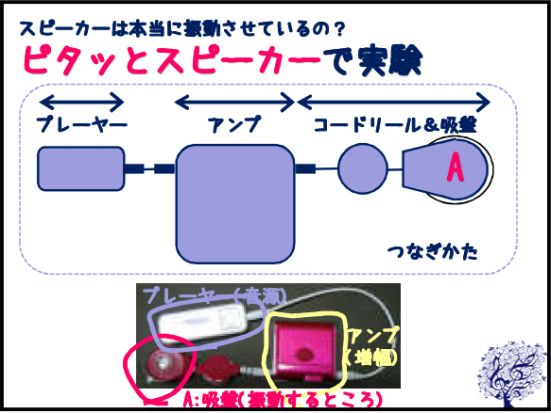

音とは何か、音が伝わるとはどういうことかを考えながら、音が振動であることを、スピーカーについて実験します。音源とアンプの先に吸盤がついた「ピタッとスピーカー」を使い、段ボールやプラスチックなどいろいろなものを振動させ、スピーカーとして働くことを確かめます。素材によって、音がよく響くか、また音の質や響き方が異なることを検証します。

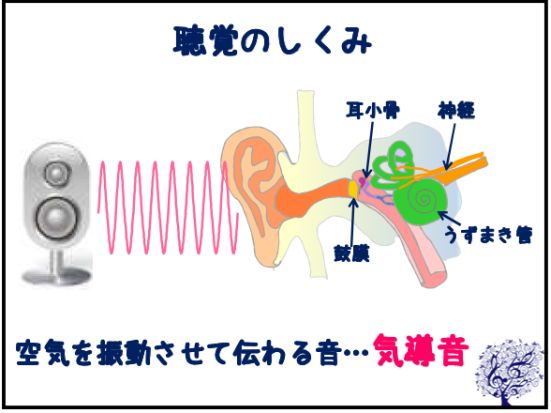

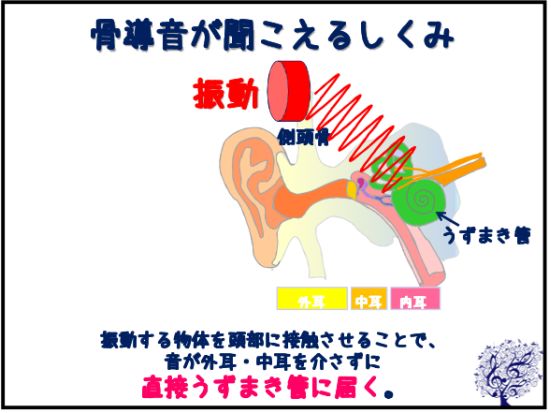

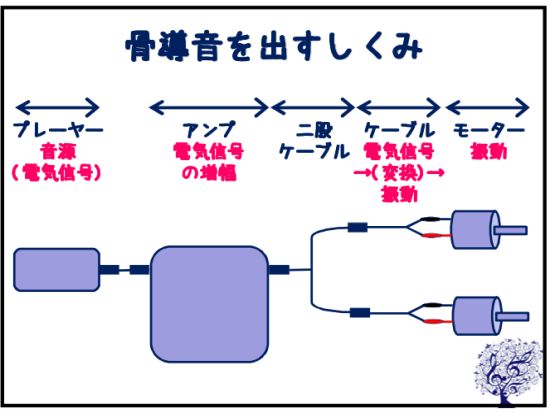

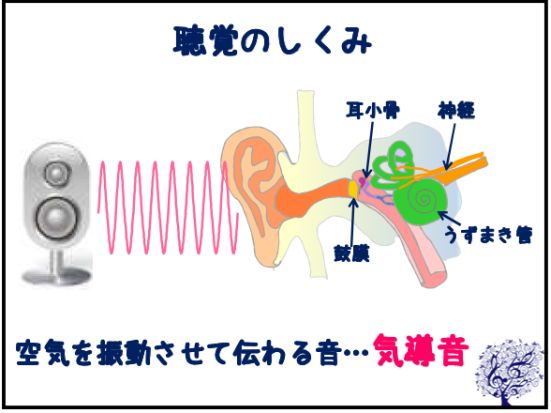

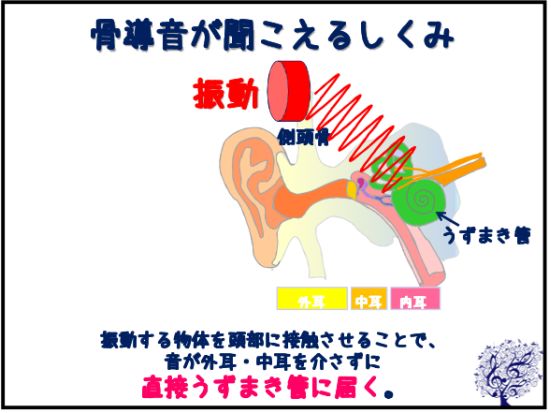

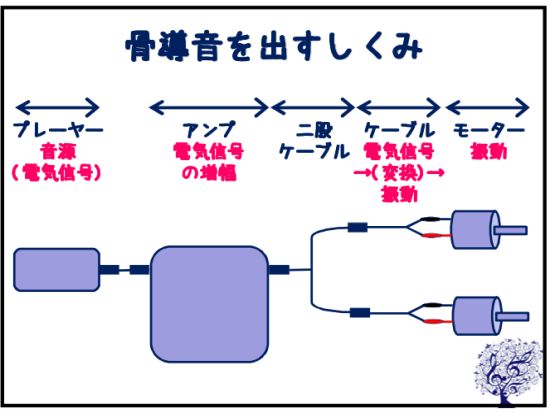

私たちが音を聞く仕組みの復習をします。鼓膜から音を聞く気導音以外に、骨を通して聞く骨導音があります。ふだんから自分で聞いている骨導音を、より分かりやすくモーターを使った装置で体験し、どのように音が伝わるか、いろいろな部分で聞きます。聴覚とスピーカーのしくみを復習すると、どちらも振動と信号を変換しながら、音を伝えていることがわかります。

- 実験内容

前半(45分版のみ)

- 講義 音は振動である

- ピタッとスピーカーで、音が振動であることを実験

→あらかじめ音が響きやすいもの響きにくいものを予想し実験を行う。理科室などにある道具を使い、いろいろなものを響かせることで、音が振動によって伝えられることを確かめる

- スピーカーのしくみ

後半(45分、20分版共通)

- 講義 聴覚のしくみ

- 骨伝導

→自分で耳をふさいで聞こえる音は「骨導音」

- 骨導音を聞いてみよう 音源とアンプとモーターをつないだ装置を使い、骨導音を聞く

→まずは歯で噛んで聞く。右と左で噛む時の差はあるか?

→歯以外で聞こえるところはあるか

- スピーカーと聴覚のしくみ どちらも振動と信号を変換しながら音と伝えている。

※他大学教員と合同で授業を行う場合は、後半の骨伝導の実験を行った。

|

|

難聴やその治療について : 田中光一教授 (東京医科歯科大学)

| 概要: |

聴覚のしくみを鼓膜や耳小骨、うずまき管などがどのように動き、音が伝えられるかを詳しく紹介します。難聴にも損傷する箇所によって、いくつかのタイプがあり、それぞれの難聴のタイプによって、新しい治療法が確立されようとしています。ES細胞などを使った最先端の治療方法についてもお話します。 |

|

痛みやかゆみ : 長瀬博教授 (北里大学)

| 概要: |

痛みやかゆみは、生きていくために必要な感覚です。これらは、脳で感じる感覚ということができます。長瀬先生らのグループが開発したかゆみだけを抑える薬を例に、かゆみの感覚や脳で感じるのに働く麻薬のような物質とそれを受け入れる仕組み、薬が私たちに届くまでの長い道のりなど、薬を作る最先端科学の現場についてお話します。 |

|

視覚のしくみ : 岡田哲二教授 (学習院大学)

| 概要: |

光と音の比較、視覚と聴覚の違いを導入にして、視覚のしくみについてお話します。目に見える色とは何なのか、光を受け取る細胞はどこにあって、どんな形で、どうやって受け取るのか。生物によって見ることのできる色の種類が違ったり、細胞の中のタンパク質がスイッチの役割をしていたり、最先端の研究についても紹介します。 |

|