- コンピテンシー育成開発研究所

- 研究所の概要

- コンピテンシーとは何か

ページの本文です。

コンピテンシーとは何か

2025年10月15日更新

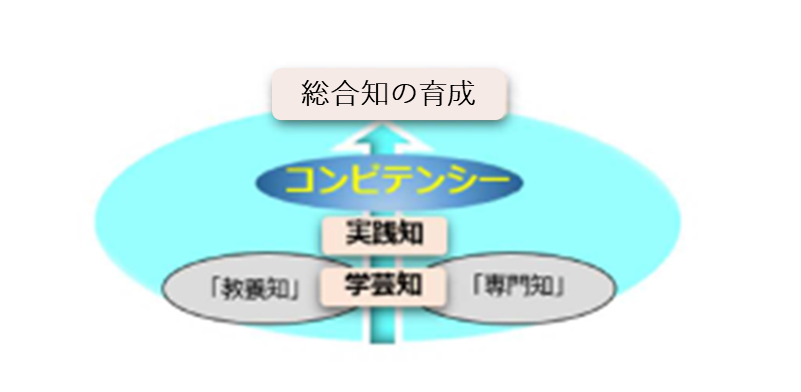

近年では世界的に、従来の学問中心の教育から、コンピテンシーの育成を重視したコンピテンシー・ベース教育への移行が見られています。コンピテンシーとは、多様な捉え方がなされていますが、概ね、社会的な場において実際的な成果を上げる資質を意味するものと言えます。具体的には、例えば、動機付け、自主性、協働性、コミュニケーション能力、創造性、問題解決能力などが含まれうるものとなります。

教育に影響を与えた代表的な動向としては、2003年にOECD(経済協力開発機構)から出された「コンピテンシーの定義と選択」プログラムの報告があります。ここでは、とくに重要なコンピテンシーをキー・コンピテンシーと呼び、それを「特定の状況の中で(技能や態度を含む)心理社会的な資源を引き出し、動員することにより複雑な需要に応じる能力」と総括しています。OECDは、このキー・コンピテンシーとして、3つのカテゴリー(道具の相互作用的利用、異質な集団での交流、自律的な行動)とそれに含まれる9つのコンピテンシーを提示しています。

本学におけるコンピテンシーの位置づけ

お茶大コンピテンシー10

|

区分 |

コンピテンシー名 |

概要 |

|---|---|---|

|

新たな価値を創造する力 |

批判的思考力 |

自分の意見や考えを、意識的に見直す力 自分の意見とは違う様々な意見を検討したり、意見に確かな根拠があるかを考える力 |

|

創造的思考力 |

新たな価値や優れた考えを生み出す力 |

|

|

協働力 |

個人では得がたい成果をグループ全体で得るために、役割分担したり、助け合ったりする力 |

|

|

対立やジレンマに対処する力 |

問題解決力 |

実際に起きた問題で、解決の道筋が明らかでないものを改善・解決できる力 |

|

他者理解力 |

様々な他者の立場や考え方などを推測したり、理解する力 |

|

|

対人葛藤解決力 |

他者との意見や価値観の対立を解決する力 |

|

|

責任ある行動をとる力 |

省察的思考力 |

自らの活動を振り返って気づきを得る力 |

|

内的統制感 |

自分自身の行動がある成果や結果をもたらすという期待。自分でもがんばれば、様々な成果が得られるという感覚を持つこと。 |

|

|

自己制御力 |

望ましい目標を追求し、望ましくない目標追求を抑制する力 |

|

|

エージェンシー |

社会に望ましい変化をおこすために、自分で目標を設定し、振り返り、責任をもって行動する力 |