- ジェンダード・イノベーション研究所

- イベント等情報

- 【開催報告】2024年度第3回IGIセミナー

ページの本文です。

【開催報告】2024年度第3回IGIセミナー

2025年2月10日更新

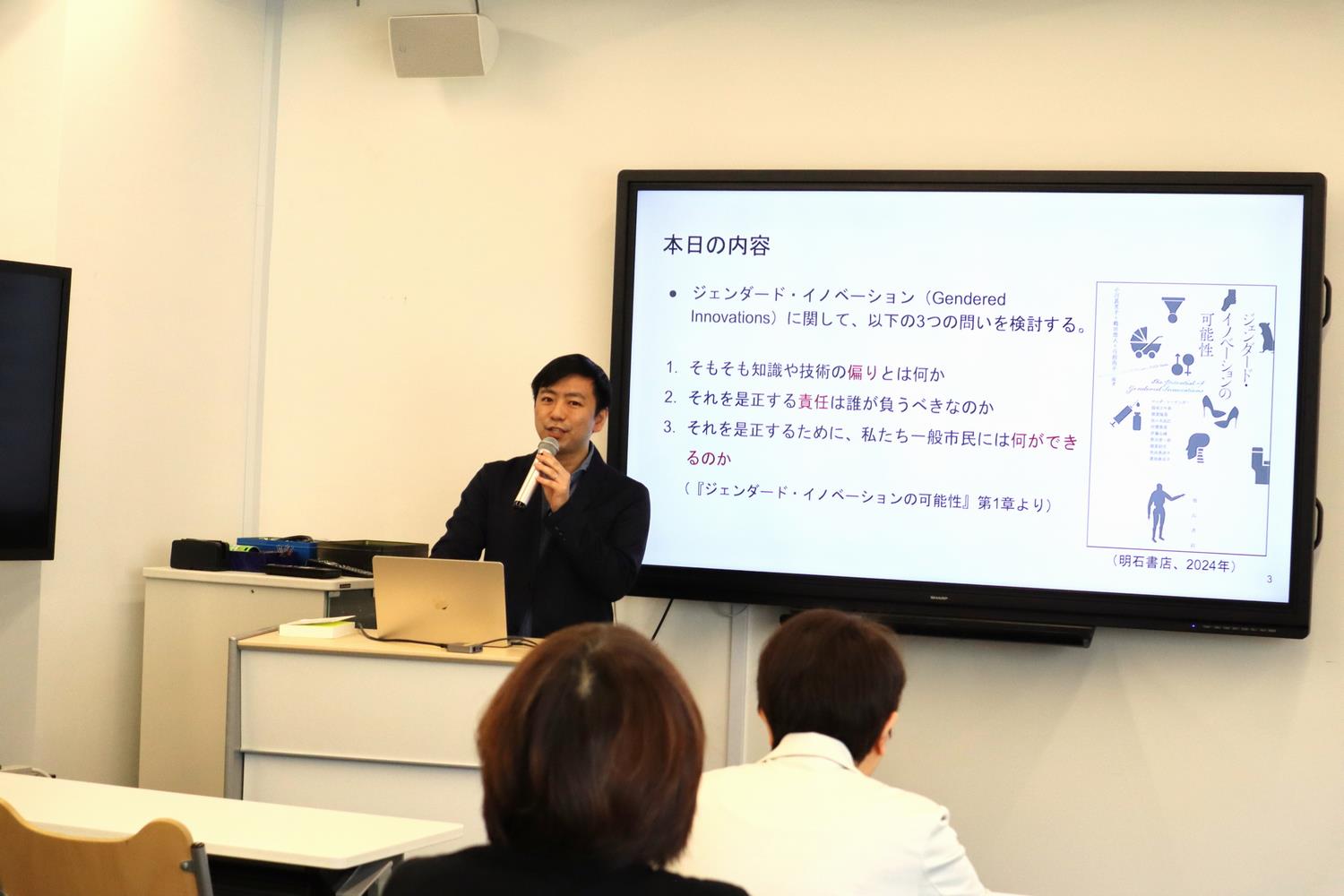

「責任」としてのジェンダード・イノベーション(創立150周年記念シリーズ1)

開催概要

開催概要

【日時】2025年1月29日(水曜日) 9時30分~10時30分

【講師】鶴田想人(大阪大学社会技術共創研究センター特任研究員)

【開催方法】国際交流留学生プラザ3階セミナー室

【参加者数】19名

2025年1月29日9時30分より、国際交流留学生プラザ3階セミナー室において、2024年度第3回IGIセミナーが開催された。本セミナーでは、大阪大学社会技術共創研究センター特任研究員である鶴田想人先生をお招きし、「「責任」としてのジェンダードイノベーション」をテーマにご講演いただいた。参加者は学内から19名だった。

開催レポート

科学史をご専門とされる鶴田想人先生は、最近のロンダ・シービンガーの著作の翻訳や、ジェンダード・イノベーションに関する書籍の刊行にも編著者として携わっておられる他、また、本邦において「無知学」と呼ばれる領域の発展に尽力されている気鋭の研究者である。「無知学」は、ロンダ・シービンガーが夫で科学史家のロバート・プロクターと発展させた領域である。本セミナーでは、この「無知学」と、アイリス・マリオン・ヤングの正義論「社会的つながりモデル」を紹介いただき、それらとジェンダード・イノベーションがどのように関係するのかを解説いただいた。

特に女性に関する無知を作ってきた歴史への関心から、ジェンダード・イノベーションへと関心を発展させてきたシービンガーは、イノベーションのプロセスにジェンダーだけでない様々な属性の交差性への視座を含めることを提案している。鶴田先生は、シービンガーが明らかにしてきたような「無知」を生み出す過程で、そこに参加する一人一人は悪意を持って「無知」を作り出すわけではない、という点に注目されている。

「1人1人は悪意を持っていないどころか、もしかしたら善意を持っているかもしれない人たちが、集合的に悪い結果を社会にもたらしてしまう場合、この悪い結果を例えば不平等とか不正義とかいうことができると思いますが、そういった構造的な不平等や不正義といったものについての責任を考えることができないか。そのように考えた時に有効なのが、アイリス・マリオン・ヤングの『正義への責任』の議論です。」

ヤングは、ロールズに代表されるこれまでの「正義論」における「責任」の位置付けを「帰責モデル」と呼び、その限界を乗り越える新たな「責任モデル」として「社会的つながりモデル」を提唱した。「社会的つながりモデル」は、悪い結果の原因を特定の個人に求めるのではなく、社会的背景に求める。そして、この社会的背景をなくせるだろうかという「未来志向的」分析をしていく。すると、この社会的背景に対する責任は、社会全体に求められることになる。このように「正義への責任」を「社会的つながり」に求めるヤングの正義論は、シービンガーが、歴史学的に明らかにしてきた「無知」を生み出す社会的背景をなくしていく企図に貢献するジェンダード・イノベーションを、なぜ社会で広めるべきなのかを説明するための、強い理論的後ろ盾を提供する。

鶴田先生は、ジェンダード・イノベーションの今後の課題として、社会の中で公正に使われるようになるためにはどうすればよいかがあると述べられた。日本では、ジェンダーギャップ指数の低さにも納得するような事象が未だ散見される社会状況ではあるが、若い世代がジェンダー差別的広告をSNS上で批判し改善を促す等、変化の兆しが見られることにも言及された。

講演後の質疑応答では、博士課程の学生から、アイリス・マリオン・ヤングの著書『「正義」への責任』において、責任を問われるのは誰なのかという点について質問があった。これに対し、鶴田先生は、ヤングの「社会のつながりモデル」においては、不当さを被っている側も責任の繋がりの中に置かれるという視点を提示し、参考となる図書として、緒方正人著『チッソは私であった 水俣病の思想』(河出文庫、2020年)を紹介された。加えて、科学への女性の参加について研究している修士課程の学生からは、ダイバーシティー&インクルージョンが推進されると、ジェンダーへの関心が薄まるのではないかとの質問があった。鶴田先生は、日本学術会議が発行している『学術の動向』の最新号において、東京大学の隠岐さや香先生がまさにこの点に言及されていることを紹介された。「苦情だと思った途端に聴かれなくる」という現象があることから(Ahmed 2021)、日本ではジェンダーという言葉が避けられる事例も見られるとのことだった。

最後に、さらに学ぶための4冊も紹介くださり、総じて、ジェンダード・イノベーションと正義論との関わりへの理解を深める貴重な機会となった。

鶴田先生ご推薦:さらに学ぶための4冊

Ahmed, Sara (2021), Complaint!, Duke University Press. (竹内要江・飯田麻結 訳 (2024). 苦情はいつも聴かれない 筑摩書房)

Fricker, Miranda (2007), Epistemic Injustice: Power and the Ethics of Knowing, Oxford University Press. (佐藤邦政・飯塚理恵 (訳) (2023). 認識的不正義ー権力は知ることの倫理にどのようにかかわるのか 勁草書房)

Schklar, Judith N. (2023), The Faces of Injustice, Yale University Press. (川上洋平・沼尾恵 (訳) (2023). 不正義とは何か 岩波書店)

Young, Iris Marion, (2011) Responsibility for Justice. Oxford University Press. (岡野八代・池田直子 訳 (2022) 正義への責任 岩波現代文庫)

鶴田先生の最近のご著書

鶴田想人・塚原東吾(編著)(2025)『無知学への招待 〈知らないこと〉を問い直す』明石書店.

小川眞里子・鶴田想人・弓削尚子 (編著) (2024) 『ジェンダード・イノベーションの可能性』明石書店.

Schiebinger, Londa. (2017), Secret Cures of Slaves: People, Plants, and Medicine in the Eighteenth-Century Atlantic World, Stanford University Press.

(小川眞里子・鶴田想人・並河葉子 (訳) (2024) 『奴隷たちの秘密の薬 18世紀大西洋の医療と無知学』工作舎)

鶴田想人氏

記録担当:渡部麻衣子(IGI特任准教授)