平成21年度では新学習指導要領(平成23年度より施行)に新登場の6 年「電気の利用」の理科実技研修を行いました。理科授業における観察・実験の指導技術の向上を通して、小学校理科教育の活性化を図ることなどを目的に東京都北区小学校全校(38校)の全教員を対象に理科の実技研修を実施した。本研修は昨年度に引き続き2度目の開催である。

本研修は、東京都北区教育委員会の委託を受け、お茶の水女子大学サイエンス&エデュケーションセンター(センター長・教授:千葉和義)が研修プログラムを開発、実施したもの。同センターの講師陣(森川 聡 他)が各小学校を訪問し、研修をおこなった。期間は平成21年7月から平成22年2月の約7ヶ月間。

研修内容は、新学習指導要領(平成23年度より施行)に新登場の6年「電気の利用」。教員が現場ですぐに使えるように、実験や展開例などを豊富に取り入れた。

研修の内容は以下の構成になります。

概要

本研修で取り上げた「電気の利用」の中身は次の4つです。

- 電気の発電

- 電気の蓄電

- 電気による発熱

- 電気の変換

1.電気の発電

講師から「発電して、豆電球をつけて下さい」という課題が出されると同時に、電気の実験道具(乾電池・手まわし発電機・モーター・光電池・豆電球・電子オルゴール・コンデンサ・ガムテープ・ワニ口クリップ)が配られる。「乾電池と手回し発電機は使ってはいけません」という厳しい条件が講師から付け足されると、手回し発電機に手を伸ばしていた教員は「えっ、他に方法があるの?」という表情を浮かべる。 多くの教員が、室内の蛍光灯の光を光電池に当てる方法を試していたが、蛍光灯の光はエネルギーが小さいため豆電球は点灯しなかった。また、モーター軸を手で回転させて発電しようと試みる教員も見受けられたが、軸を十分に早く回すことができず、豆電球は点かなかった。 教員の試行錯誤の時間が終わると、講師からモーター軸を高速で回転させる方法が紹介された。各教員はガムテープを机の縁に貼り、粘着面の上でモーター軸を勢いよく動かす。すると、豆電球は見事に明るく点灯し、あちこちから驚きの声があがった。

実験後には講師から、発電の授業のポイントとして「モーター軸を(早く)回すと、電気が作れる(発電できる)」が強調された。また「手回し発電機の仕組みを紹介せずに、ただハンドルを子どもに回させて発電させる授業」をしてはいけないということも伝えられた。

その後、教員は手回し発電機を用いて豆電球を点灯したり、電子オルゴールを鳴らしたりして、体験を重ねながら発電の仕組みの理解を深めた。

次に、生活と関連付けて電気の大切さを伝える授業方法が紹介された。先生が口だけで「電気を大切にしよう」と児童に伝えるのではなく、電気を作る大変さを実感させてことで「電気を大切にしよう」という気持ちを持たせる方法である。 その方法とは次の通り。

最初に4人グループで協力して手回し発電機で、40W電球を点灯させてもらう。力いっぱい手回し発電機を回転し続けないと電球が消えてしまうのだが、どのグループも1分程度点灯させるのが精一杯。この実験によって、発電することの大変さを実感でき、「電気を大切にしよう」という気持ちになる。

また、生活で多くの電気を使っていることを実感してもらう方法として、1人10Wの発電量(先の40W電球点灯実験より)として、掃除機やドライヤーの消費電力を「何人分」として換算する方法も紹介された。掃除機(1000w)なら100人分、ドライヤー(1200W)なら120人分の電力を消費することが紹介されると、教員は、どれだけ多くの電力が日常生活で使われているかを実感していた。

最後には、原子力・火力・水力・風力発電がいずれも『モーターの軸を回転させることによる発電』だということが紹介された。教員からは、「生活に関連づけて考えさせていくことで、子供も電気への理解を深めていくことができそう」「モーターを回し発電したことで、モーターが発電機だということへの理解がよくできた」等の声があがった。

2.電気の蓄電

最初に、電気を貯める道具として、充電池(携帯、カメラ、ゲーム機、電気ひげそり等)とコンデンサの2タイプがあることが紹介された。6年生で指導するのは、コンデンサの方である。 教員は手回し発電機で発電した電気をコンデンサに貯め、電子オルゴールを鳴らすという実験をして、コンデンサの使い方を習得した。また、使用する際の注意点(2つの脚が接触すると放電してしまうため電気が貯まらない、大容量(10F)のコンデンサは熱くなるためワニ口クリップでつなぐ)が講師より紹介された

次に、生活との関連をつける教材としてパソコン基盤(電子回路)が各グループに配られた。パソコンに使われているコンデンサの数は40個以上もあり、その多さに驚く教員が多かった。

その後、まとめとして次の2点が講師より紹介された。

- コンデンサの主な用途は電子回路であること

- コンデンサの使用数はTV・パソコン・DVDレコーダー・エアコン・携帯電話等に数十個から数百個単位で使用されていること

蓄電の指導のポイントとして、「コンデンサを充電する実験だけでは不十分。生活との関連を子どもたちに実感させるために、パソコン等の電子回路の実物を授業で紹介してほしい」ということが講師より伝えられた。教員からは、「電子回路を真剣に観察したのは、今回が初めてだったが、とても面白かった。このように電化製品の中の電子回路を見る機会を与えることで、子どもにコンデンサへの興味を持たせることができると思う」等の声があがった。

3.電気による発熱

「電気による発熱」は、移行期間のために今年度から6年生の「電流のはたらき」の単元に盛り込まれた内容であるため、実際の教科書にある指導法の注意点を主に進行した。 「電気による発熱」は、移行期間のために今年度から6年生の「電流のはたらき」の単元に盛り込まれた内容であるため、実際の教科書にある指導法の注意点を主に進行した。

日常生活で使われている発熱する電化製品の多くに「電熱線」が使われていることが紹介された。「電熱線」と聞いてもピンとこない教員も何割かいたが、「電熱器、トースター、ドライヤーなどの赤くなる部分ですよ」という講師の説明を聞いて、「あっ、あれのことか。わかる、わかる!」という反応をしていた。

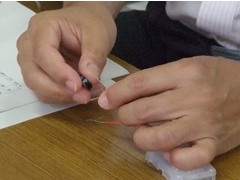

その後は、電熱線を使った発泡スチロールカッターを各自で作成し、発泡スチロールトレーを切るという実験を行った。カッターの作り方は、ねじに電熱線(ニクロム線)を巻き、ワニ口クリップで両端を止め乾電池につなぐというシンプルなもの(市販のカッターと同じ仕組み)。電熱線の長さを変えると、切れ味(温度)が変わることも、実験して確認した。

まとめとして、電熱線が熱くなる仕組みが、電気や電熱線を人にたとえた説明で紹介されると、教員からは、「小学生がわかる例え話にしてもらったので、授業に使いやすい」等の声が上がった。その話とは、

- 「銅君」などの導線は、「電気君」が通るのを邪魔しない「親切な人」→発熱しない

- 「ニクロム君」などの電熱線は、「電気君」が通るのを邪魔する「意地悪な人」

→「電気君」と「ニクロム君」がケンカして、発熱する

というものである。

4.電気の変換

電気の変換とは、電気が他の形のエネルギーに変わることである(例 光・熱・音・運動)。この単元は、実験は行わず、講師が質問を投げかけ、教員が答えるという対話形式で理解を深めていった。 同じ電気エネルギーを使っていても、電気製品によって違ったエネルギーに変換されていることが具体例で紹介された。

| 蛍光灯 |

: |

光エネルギーに変換 |

| アイロン |

: |

熱エネルギーに変換 |

| 電子オルゴール |

: |

音エネルギーに変換 |

| エレベーター |

: |

運動エネルギーに変換 |

「電気製品とは、エネルギー変換機です。」いう説明に、教員たちは納得していた。また、エネルギーが自分たちの利用したいもののみに変換されるわけではないということ(エネルギー効率)についても紹介された。そのことを理解するための実験として、2つの手回し発電機をつなげて、一方の発電機のハンドルを一回転する実験が紹介された。結論を言うと、もう一方の発電機のハンドルは4分の3程度しか回転しないのである。この実験で教員は、エネルギーが変換されると一部が熱などに失われることを体験的に理解していた。

教員からは、「電気エネルギーの変換が身の回りの事例や分かりやすい実験を通してよく理解できた。子供達に指導する手掛かりとなった」「手回し発電機の実験では、エネルギー変換が目に見えて分かった」等の声があがった。

研修の最後には、アンケート記入をしていただいたが、「授業で使える方法が豊富で、すぐ実践できる内容でよかった」「仕組みの説明が、わかりやすくてよかった」「生活との関連がよくわかった」「新出単元だったので、どうやって教えようか悩んでいたので、今日の研修はありがたい。」といった声が多かった。

詳細

<講師陣>

お茶の水女子大学サイエンス&エデュケーションセンターよりメイン講師1名、アシスタント講師1名

<対象>

東京都北区立小学校38校の全教員

<期間>

平成21年7月~平成22年2月

<内容と目標>

| 内 容 |

目 標 |

| 「発電・蓄電」 |

電池を使わずに電球を点けたり、電子オルゴールを鳴らしたりする活動を通じて、発電と蓄電の仕組みを学習する方法を身につける。 |

| 「電気による発熱」 |

電熱線を使って、長さの違いによる発熱の違いを学習する方法を身につける。 |

| 「電気の変換」 |

電気は光、音、熱などに変換されることを、身近な電化製品を使って学習する方法を身につける。 |

<会場に関する注意点>

ほとんどの学校の理科室には冷房がない為、夏季に研修をする場合は、教室や図書室(冷房のある部屋)を学校側に用意していただく。夏以外に実施の場合は、理科室で全ての内容を実施すればよい。

<事前準備>

- 会場設置

- 4人1グループになるよう、机をセットする

- 会場の前方に机を置き、講師用の実験道具置き場とする

- 会場の後方に机を置き、参加者用の実験道具置き場とする

- 資料の準備

- 配布資料を人数分机上に用意する

- アンケート①②の右上に「学校№―参加者№」で通し番号を振る

(例 ①:21-1,21-2… ②:21-1,21-2…)

アンケート①②の同じ通し番号をセットで参加者に渡す

- 講師用として、資料一式を講師の机に用意する

- 実験道具準備

- ドライヤーを講師用机上に置く

- 携帯電話、充電器を講師用机に置く

- 40W電球とソケットをセットする。実験中にセット・配布するため、後方の机に置く

- PC基盤を保護シートから出し、後方の机に置く

- 発泡スチロールを人数分用意し、後方の机に置く

- デジタルカメラをアシスタントが持つ

- 参加者へ配布する実験道具を用意する

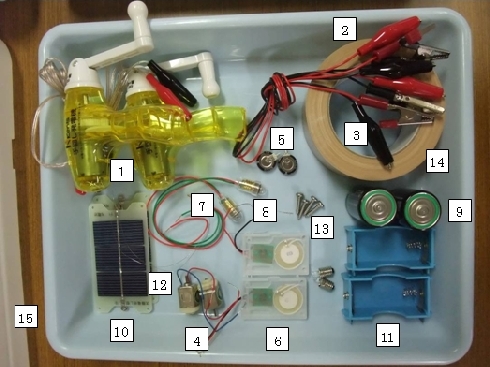

- トレイを“参加人数÷2 +1(講師用)”枚用意する

- 各トレイの中に次の物品を入れておく(1トレーで2人分)

| * |

手回し発電機 |

2個 |

| * |

みのむしクリップ(大)赤 |

2本 |

| * |

みのむしクリップ(大)黒 |

2本 |

| * |

モーター |

2個 |

| * |

コンデンサ |

2個

(金属ねじで蓄電された電気を事前に抜く) |

| * |

電子オルゴール |

2個 |

| * |

ソケット |

2個 |

| * |

豆球 |

2個(ソケットに付ける) |

| * |

単一電池 |

2本 |

| * |

太陽電池素子版 |

2枚 |

| * |

乾電池ホルダー |

2個 |

| * |

ニクロム線 |

2本 |

| * |

金属ねじ |

4個 |

| * |

布ガムテープ |

1巻 |

| 時間 |

活 動 |

備 考 |

| <はじめに(10分)> |

| 5 |

事前アンケート記入

アンケート用紙を各自記入してもらう(研修終了後、番号順に回収する) |

|

| 3 |

あいさつ

- 講師陣およびお茶大SEC紹介

- お茶大SECと北区との連携について説明(理科支援員制度、教員免許更新制度、デリバリー教室等)

|

|

| 1 |

理科授業に対する教員の意識調査

電気単元の授業に対する意識を「好き(得意)」「普通」「嫌い(苦手)」の3択で一斉に聞く |

|

| 1 |

全体趣旨説明

研修の流れを説明

新旧学習指導要領の比較について |

|

| <単元「電気のはたらき」にかかわる指導と教材・教具の工夫(70分)> |

| 25 |

【発電】

- 今まで自分で発電したことがある人に挙手してもらい、発電方法を聞く

- 実験道具一式を配布し、手回し発電機と乾電池以外の道具で発電ができるかどうか試行錯誤してもらう

- 正解を教え、各個人で豆電球を光らせる

(豆電球とモーターをつなぎ、粘着面を外に丸めたガムテープを机の端に貼付け、その上でモーターの軸を素早く回転させる)

- 「電気はモーターの軸を回転させることで作ることができる」ということを実験から説明する

- 手回し発電機の紹介及び体験

手回し発電機はモーターの軸を回転しやすくした道具であることを説明。実際にモーターが入っていることを確認し、モーターであれば、乾電池をつないだ時にモーターが回転するため、乾電池とつないで実験してもらう

- 乾電池につなぐとモーターが回る(4年生の単元)ことと、モーターを回すと発電できる(6年生の単元)ことを関連付ける

- 手回し発電機をそのまま「発電できる道具」として渡すのではなく、「モーターを回転することで発電できる」ということを児童に教えることの大切さを説明する

- 手回し発電機を使って豆電球を点け、発電できることを確認する

- 手回し発電機での発電中に、豆電球をソケットから外したり付けたりすることで、発電機の変化(手ごたえ)を体感してもらう

- 手回し発電機を直列に複数個つなぎ(4人1グループ)、40W電球を点けてもらい、家電用の電気を作る大変さを理解してもらう

- 家電製品消費電力容量目安表に掲載されているそれぞれの家電製品が、手回し発電機(一人約10W)で発電すると、何人分の発電力が必要になるか考えてもらう

- 発電所の発電方法の紹介

発電所もモーターを回して電気を作っているため、以下の発電方法について説明する

- 風力 →風車でタービンを回す

- 水力 →水車でタービンを回す

- 火力 →水の蒸気でタービンを回す

- 原子力→水の蒸気でタービンを回す

|

- 光電池は、晴天でないと豆電球が点かない

- モーターと豆電球を持ち一緒に動かすと良い

- 手回し発電機の取っ手が回らない時は軽く押すと回りだす

- 豆電球が切れるのを防ぐ為に、発電機は1秒に一回転位で回す。回転を速めたい場合は電球の電圧を上げる

- 一人が発電の手を止めるとどうなるか、回転の向きを変えるとどうなるか等、試行錯誤してもらう

- 児童へワークシートを渡し、家庭で様々な家電製品の消費電力を調べてきてもらうと効果的である

- 太陽光発電は、光エネルギーを直接電気エネルギーに変えているため、モータを使わない発電方法

|

| 15 |

【蓄電】

- 電気を貯めたことがある人に挙手してもらい、どのような電化製品に電気を貯めたかを聞く

(髭そり、携帯電話、歯ブラシ、ゲーム機等の充電池等)

- コンデンサについて紹介するとともに、コンデンサの使い方についての注意点を説明する

- 蓄電する際にコンデンサの2つの足を導線で つなげないようにする(つながっていると充電できない)

- 円筒形の10Fコンデンサは発熱するので注意

- 手回し発電機でコンデンサに蓄電後、コンデンサに電子オルゴールや豆電球をつなげ、鳴ったり点灯したりすることを確認

- コンデンサと充電池の違いを説明

充電池 →用途…家電製品の充電

使用中の電圧…一定

コンデンサ→用途…電子回路

使用中の電圧…徐々に下がる

- PC基盤中のコンデンサを数えるとともに、家電製品に使われているコンデンサの数について紹介する

(パソコンで40~70個)

|

- 本研修で用意したのは1Fコンデンサ

- 豆電球を点ける時は、十分に充電しても数秒のうちに明かりが消えてしまうので、注意して観察する

- 携帯電話では小型セラミックコンデンサが使われている

|

| 10 |

【発熱】

- 電気を熱に変えて利用しているものを列挙してもらう

(トースター・こたつ・電気毛布・ポット 等)

- 電熱線を利用している例として、ドライヤーの中身を紹介する

- 電熱線で発泡スチロールカッターを作成する

(金属ねじにニクロム線を巻きつけ、みのむしクリップではさみ乾電池につなぐ)

- 電熱線の長さを変えて、切れ味の違いを比較する

- 電熱線の原理について説明する

- 長さが短いほうがより熱くなる

- 太さが太いほうがより熱くなる

- 銅線とニクロム線の違いについて(抵抗の違い)

|

- 使用する直前に乾電池につなぐようにする

- 乾電池の内部抵抗があるため、実験を応用したい場合は電源装置を使用する旨助言する

|

| 20 |

【電気の変換】

- エネルギーには電気、光、熱、音、運動等があること、また、これらのエネルギーは別の形に変われることを説明する

- 電気から光へのエネルギー変換について、乾電池につないだ豆電球を例に挙げ説明する

(電気エネルギー→光、熱エネルギー)

- 他の電気の道具でのエネルギー変化をワークシートにて紹介する

- 手回し発電機のエネルギー変換を演示する

手回し発電機を2つつないで片方を1回転させると、もう一方の発電機が4分の3回転しかしないことを演示し、エネルギー変換について思考してもらう

|

- 時間があれば、実際の道具で確認を行う

- 発電した電気エネルギーがすべて運動エネルギーになるのではなく、熱や音エネルギーに変化することを説明

|

| <ふりかえり(10分)> |

| 5 |

事後アンケート記入

アンケート用紙を各自記入してもらう(研修終了後、番号順に回収する) |

|

| 3 |

学校配布物説明

本研修で使用した実験器具一式を学校へ提供し、予備実験等に活用してもらう旨説明する |

|

| 2 |

Q&A

参加者からの質問に講師が答える |

|

物品リスト

研修道具には、研修時に使用する実験器具のような「配布しない物品」、学校ごとに配布する「配布物(学校)」、各参加者に配る「配布資料(個人)」の3種類がある。「配布しない物品」は、研修前日までに各学校に確実に搬入できるよう、昨年と同様、コンテナA,Bに同数の実験器具を用意し、それらを交互に回す工夫をした。その結果、研修スケジュールが密になった夏休み期間中も滞りなく研修を行うことができた。

配布しないもの(A,Bの2セットあり)

| 番号 |

品名 |

数量 |

備考 |

| 1 |

手回し発電機 |

20台 |

|

| 2 |

みのむしクリップ(大) 赤 |

30本 |

予備10個 |

| 3 |

みのむしクリップ(大) 黒 |

30本 |

予備10個 |

| 4 |

モーター(130、マブチ) |

30個 |

予備10個 |

| 5 |

コンデンサ(1F, 5.5V) |

20個 |

|

| 6 |

電子オルゴール(イッツアスモールワールド) |

20個 |

|

| 7 |

ソケット |

38個 |

予備18個 |

| 8 |

豆球(2.5V) |

40個 |

予備40個 |

| 9 |

単一電池 |

40本 |

予備20個 |

| 10 |

太陽電池素子板 |

20枚 |

|

| 11 |

乾電池ホルダー プラスチック製 |

30個 |

予備10個 |

| 12 |

ニクロム線(φ0.23~0.26mm) |

35本 |

1本 20cm、予備15本 |

| 13 |

金属ねじ |

50個 |

予備10個 |

| 14 |

布ガムテープ |

10巻 |

|

| 15 |

トレー |

8枚 |

荷物全体を入れるケースとして |

| 16 |

ドライヤー |

1個 |

|

| 17 |

40W電球 |

5個 |

|

| 18 |

ソケット(40W電球用)コンセント付 |

5個 |

|

| 19 |

PC基盤 |

5枚 |

|

| 20 |

発泡スチロール |

10個 |

|

| 21 |

ゴミ袋 |

30枚 |

|

| 22 |

ジップロック(大) |

10枚 |

|

| 23 |

鉛筆 |

10本 |

|

| 24 |

NEWソフィアBOX スリムM S-02 |

3箱 |

道具入れ |

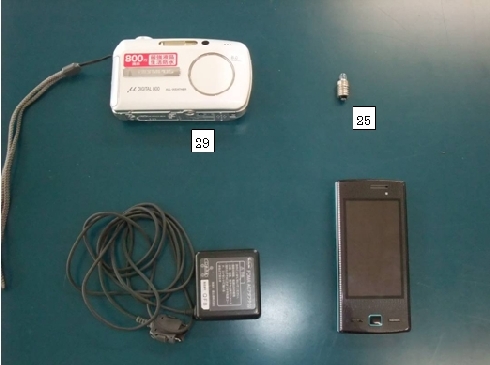

配布しないもの(1セットのみ、講師が持ち回り)

| 番号 |

品名 |

数量 |

備考 |

| 29 |

デジタルカメラ |

1台 |

|

| 30 |

携帯電話+充電機 |

1台 |

充電池説明用 |

配布物(学校)

| 番号 |

品名 |

数量 |

備考 |

| 1 |

手回し発電機 |

1台 |

|

| 2 |

みのむしクリップ(大) 赤 |

1本 |

|

| 3 |

みのむしクリップ(大) 黒 |

1本 |

|

| 4 |

モーター(130、マブチ) |

1個 |

|

| 5 |

コンデンサ(1F, 5.5V) |

1個 |

|

| 6 |

電子オルゴール(イッツアスモールワールド) |

1個 |

|

| 7 |

ソケット |

1個 |

|

| 8 |

豆球(2.5V) |

1個 |

|

| 10 |

太陽電池素子板 |

1個 |

|

| 11 |

乾電池ホルダー プラスチック製 |

1個 |

|

| 22 |

ジップロック(大) |

1枚 |

配布物入れ |

| 25 |

LED |

1個 |

|

配布物(個人)

| 番号 |

品名 |

数量 |

備考 |

| 26 |

平成21年度

北区小学校理科実技研修テキスト |

1部 |

|

| 27 |

アンケート①(研修前) |

1部 |

|

| 28 |

アンケート②(研修後) |

1部 |

|

1.手回し発電機, 2.みのむしクリップ(大)赤, 3.みのむしクリップ(大)黒,

4.モーター, 5.コンデンサ, 6.電子オルゴール, 7.ソケット, 8.豆球,

9.単一電池, 10.太陽電池素子版, 11.乾電池ホルダー, 12.ニクロム線,

13.金属ねじ, 14.布ガムテープ, 15.トレー,

16.ドライヤー, 17.40W電球, 18.ソケットコンセント付き, 19.PC基盤,

20.スチロール容器, 23.鉛筆

21.ゴミ袋, 22.ジップロック(大), 24.NEWソフィアBOX

26.平成21年度小学校理科実技研修テキスト,

27.アンケート①, 28.アンケート②

25.LED, 29.デジタルカメラ, 30.携帯電話+充電器

|