- 国際教育センター【留学受入】

- 国際交流

- 公開講演会

ページの本文です。

公開講演会

2025年12月1日更新

- 2025年度講演会

- 2024年度公開講演会

- 2022年度公開講演会

- 2021年度特別講演会

- 2021年度公開講演会④

- 2021年度公開講演会③

- 2021年度公開講演会②

- 2021年度公開講演会①

- 2020年度公開講演会

- 2019年度公開講演会

- 2018年度公開講演会②

- 2018年度公開講演会①

- 2017年度公開講演会(後期)

- 2017年度公開講演会(前期)

- 2016年度公開講演会

- 2015年度公開講演会

- 2014年度公開講演会

- 2013年度公開講演会

- グローバル教育を考える(第四回)

- グローバル教育を考える(第三回)

- 第二言語習得を考える特別講演会・発表会

- グローバル教育を考える(第二回)

- グローバル教育を考える(第一回)

- グローバル時代に日韓が共同でできること

2025年度講演会

「トランプ政権と世界 」

講師:藤崎一郎氏(元駐米大使)日時:2025年12月12日(金曜日)10時40分~12時10分

2024年度公開講演会

「グローバルな視点、個の変革:留学がもたらす力 」

講師:大隼エヴァ氏(慶應義塾大学専任講師)日時:2024年11月22日(金曜日)13時20分~14時50分

2022年度オンライン公開講演会

「『日本人』とは何か ~日本における人種問題をアメリカの大学生と考える~」

日時:2022年5月19日(木曜日)10時40分~12時10分

2021年度オンライン特別講演会

「Rethinking Peace Education Focusing on the US-Japanese rerationship around WWII」

(コロンビア大学 歴史学 教授)

日時:2022年3月3日(木曜日)8時00分~9時30分

2021年度オンライン公開講演会④

「平和教育を見つめ直す 第二次世界大戦をめぐる日米の子どもの対話を事例に」

講師:金鍾成氏(広島大学大学院人間社会科学研究科・准教授)

日時:2022年1月27日(木曜日)9時00分~10時30分

2021年度オンライン公開講演会③

「Global Health Lessons from Taiwan:From Japanese Taiwan to SARS and COVID-19

世界の保健に関する台湾からの学び:日本統治下の台湾から今日のSARS、新型コロナに至るまで」

(ヴァッサー大学 歴史学教員)

日時:2021年11月日(金曜日)9時00分~10時30分

2021年度オンライン公開講演会②

「日本語教師のためのCLIL入門 ー理論と実践ー」

(東京都立大学 人文科学研究科 教授)

日時:2021年10月22日(金曜日)10時40分~12時10分

2021年度オンライン公開講演会①

「コロナ禍が提起した教育の多様化の必然性とグローバル時代に必要な資質」

講師: 藤田 斉之氏(カリフォルニア大学デービス校 教員)

日時:2021年10月11日(月曜日)12時00分~13時30分

2020年度オンライン公開講演会

「メトロリンガルの強み:言語・言語教育イデオロギーの転回と日本語教育への示唆 」

講師:尾辻恵美 氏

(シドニー工科大学 准教授)

日時:2020年12月15日(火曜日)16時40分~18時10分

2019年度前期公開講演会

「第二言語としての日本語の音声習得研究と音声教育ー自然な話し方、自然な発音ー」

講師:小熊 利江氏

(ゲント大学 講師)

日時:2019年7月17日(水曜日)16時40分-18時0分

場所:共通講義棟2号館101号室

2018年度後期公開講演会②

「第二言語習得における語彙システムの構築過程と外国語学習への示唆」

講師:今井 むつみ氏

(慶應義塾大学 環境情報学部 教授)

日時:2019年1月16日(火曜日)16時40分-18時30分

場所:人間文化創成科学研究課科全学共用研究棟604会議室

2018年度後期公開講演会①

「第二言語習得研究に基づくビジネス日本語教材の開発と実践」

講師:向山 陽子氏

(武蔵野大学 グローバル学部 教授)

日時:2018年12月21日(金曜日)16時40分-18時30分

場所:共通講義棟1号館3階304教室

2017年度後期公開講演会

「かかわることば:「多言語・多文化」に開かれた教育をめざして」

講師:佐藤 慎司氏

(プリンストン大学 日本語プログラムディレクター 主任講師)

日時:2018年1月26日(木曜日) 15時00分-16時30分

場所:共通講義棟1号館301教室

2017年度前期公開講演会

「Cognitive SLA研究における知識の測定方法:明示的・暗示的知識・自動化を中心に」

講師:鈴木 祐一氏

(神奈川大学 外国語学部 准教授)

日時:2017年10月27日(金曜日) 10時40分-12時10分

場所:文教育学部1号館1階第一会議室

2016年度公開講演会

「‘いいね!’がすべて:合衆国女子大学生のインスタグラムの使い方とソーシャル・メディアにおける細身の理想スタイル」

講師:Susan Mackey-Kallis氏

(アメリカ・ヴィラノヴァ大学)

日時:2016年7月13日(水曜日) 16時40分-18時10分

場所:本館212室

2015年度公開講演会

「オーストラリアの多言語教育・日本語教育を語る」

講師:岡本 和枝氏

(オーストラリア・ニューサウスウェールズ大学)

日時:2015年11月17日(火曜日) 16時40分-18時10分

場所:人間文化創成科学研究科・全学共用研究棟6階大会議室

2014年度公開講演会

「異文化で学ぶ留学生への支援-日本語教育からのアプローチ-」

講師:守谷 智美氏

(岡山大学言語教育センター准教授)

日時:2015年1月30日(金曜日) 13時20分-14時50分

場所:文教育1号館 第一会議室

2014年度公開講演会

「世界の日本研究・日本語教育を語る~ポーランドの場合~」

講師:Stanislaw Meyer 氏

(ポーランド・ヤギェロン大学)

日時:2015年1月13日(火曜日) 16時40分?18時10分

場所:共通講義棟3号館 104号室

2013年度公開講演会

「共に生きる:多民族・多文化社会における対話」

講師:塩原 良和氏

(慶應大学法学部 教授)

日時:2014年2月10日(月曜日)10時~12時

場所:人間文化研究棟508教室

2013年度公開講演会

「Community of Practice 日本語教育の実践共同体」

講師:トムソン木下千尋氏

(ニューサウスウェールズ大学 教授)

日時:2013年11月5日(火曜日)16時45分~18時15分

場所:文教育1号館 第一会議室

2013年 グローバル教育を考える(第四回)

「日韓の言語行動の違い」

講師:洪 珉杓氏

(啓明大学校日本語学科 教授)

日時:2013年4月18日(木曜日)15時~16時半

場所:人間文化研究棟508教室

2012年 グローバル教育を考える(第三回)

「『何をどう教えるのか』から『学習者が何を学んだのか』へ:アメリカにおける外国語・日本語教育評価の動向と実践」

講師:近藤ブラウン妃美 氏

(ハワイ大学マノア校 言語・言語学・文学部 副学部長,東アジア言語文学科教授)

日時:2012年7月23日(月曜日)16時~17時

場所:文教育学部一号館第一会議室

【講演概要】アメリカの第二言語・外国語教育界では、プログラム評価における学習成果アセスメント (learning outcomes assessment)の役割が強調されています。 今回の講演では、日本語能力テスト(事前・事後テストデザイン[pretest-posttest design])、 プログラム修了アンケート、キャップストーン(capstone)評価、 ポートフォリオ評価などの評価ツールやアプローチを具体例として取り上げ、学習成果アセスメントの実際について解説するだけでなく、評価を第二言語・外国語としての日本語教育研究という観点からも考察しました。

講演風景 |

2011年 第二言語習得を考える特別講演会・発表会

「『多言語多文化同時学習支援論』とは…?」

講師:長友 和彦 氏(宮崎大学)

日時:2012年2月18日(土曜日)13時~17時

場所:お茶の水女子大学生活科学部306教室

[⇒発表会プログラム・概要はこちら]

【講演概要】「誤用分析」をきっかけに「中間言語研究」を始め、その後、「自然習得研究」から「多言語習得研究」へと私の研究上の関心は移っていきました。講演では、「多言語習得論」を理論的支柱の一つとする「多言語多文化同時学習支援」についてお話ししたいと考えています。「多言語多文化同時学習支援」は、最も簡潔には、「学習者が母語・毋文化を活かして、それ以外の言語・文化を二つ以上、同時に学習することを教師(指導者)が支援者、あるいはファシリテーター(推進者)として支援することである」と定義されます。グローバル・コミュニケーション、特に、東アジア諸言語を共通語とする東アジアのコミュニケーションの基盤構築に寄与しようと5年ほど前から始めたもので、宮崎大学を核として台湾・韓国・中国・日本の関係機関と連携しながら、その「理論」と「実践」と「運動」の展開を図っています。 講演では、①「多言語多文化同時学習支援」と「多言語習得論」、②「多言語多文化同時学習支援」と「言語教育論」、③「多言語多文化同時学習支援」シラバス論、④「運動体」としての「多言語多文化同時学習支援」等の観点、特に「多言語『同時』習得論」に観点を絞ってお話を進め、参加者の皆様と意見を交わすことができたらと思っています。

講義風景(長友先生) |

2011年 グローバル教育を考える(第二回)

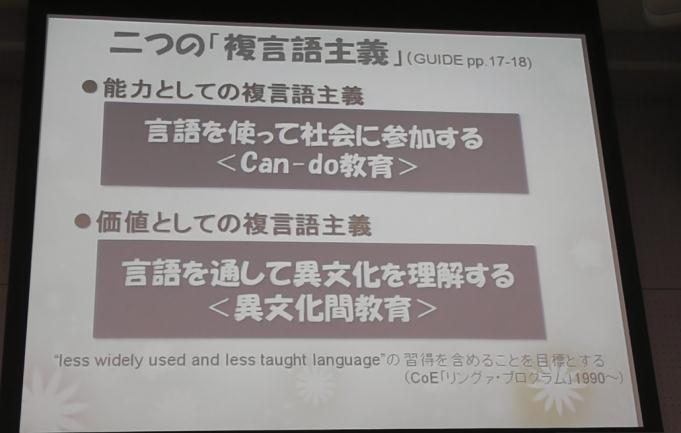

「『複言語・複文化主義』と言語教育」

講師:奥村三菜子 氏(ドイツ・ボン大学)

日時:2011年12月20日(火曜日)16時半~18時

場所:人間文化創成科学研究科棟5階508教室

講演はまず、私たち人間は「ことば」を使って何をしているのか、「何語」を使って生きているのかといった問いかけから始まり、今日の我々が複言語状況に置かれていることを明らかにする。 その上で、ヨーロッパがめざす「複言語・複文化」は「多言語・多文化」とどこが異なるのか、またその欧州言語共通参照枠(CEFR)とは何かについて説明し、CEFRで育った学生はどのように変わっていったのかについて、ボン大学の学生を例に明らかにした。 最後にアジアにおいても応用可能であることが示され、講演は終わりとなった。講演はTV会議システムを通じて行われた。会場には学部生、留学生、大学院生、卒業生などが参加し、有意義な学びのひと時となった(文責 森山)。

講演風景(奥村氏) |

講義内容を示すパワーポイント画面 |

2010年 グローバル教育を考える(第一回)

「母語と外国語の語彙と語彙習得における即時マッピングと意味の再編成」

講師:今井むつみ 氏(慶應義塾大学教授)

日時:2011年1月25日(火曜日)13時20分~16時

場所:人間文化創成科学研究科棟6階大会議室

2009年 スウェーデンのグローバリゼーションと教育

講師:三瓶恵子 氏(日本貿易振興機構ストックホルム事務所 アシスタント・ディレクター)

日時:2009年5月27日(水曜日)15時半~18時

場所:共通講義棟3号館 105教室

2008年 グローバル時代における日韓の重要性

東アジアと日韓両国の課題解決に向けて

森山 新(お茶の水女子大学)

1. 韓国との出会い

私が大学生の頃、2か月かけて世界を一回りしたことがあります。その時、私は欧米よりアジアに親しみと暖かさを感じましたが、中でも韓国は暖かさを通り越して熱さを感じました。同時に日本と韓国との間には悲しい歴史があり、日本には解決すべき課題が残されていることを再認識し、私たちの世代でそれを解決したいと思うようになりました。それで日本語教師となって韓国へ行ったのですが、日本語教師という仕事は毎日が国境を越えた出会いの連続で、日々教室で繰り返される出会いはいつしか私を本気にさせ、再度大学院で日本語教育を学び、韓国の大学で教鞭をとるようになりました。

2. 日韓の重要性

日本と韓国の間には二つの課題が残されていると思います。一つは既に述べた歴史的課題、いわゆる過去史というもので、もう一つは現代的課題です。EUに代表されるように、世界は今、それぞれの地域で国という枠組みを越えグループを形成しつつありますが、東アジアではまだそのような共同体は想像すらできないというのが今日の情勢です。これは東アジアの国々が未だ国というもの、ナショナリズムというものを越えられていないということを意味していると思います。EUでは多言語政策がとられ、多言語社会が実現していますが、東アジアで、特に日本で、英語に加え近隣の言語を話せる人はまだごく少数に過ぎません。

東アジアが国を越えて何らかの連携をなすとすれば、やはり言語的には英語に加え、韓日中のうちの少なくとも1か国語は話せるのが当然といった状況を作ることが求められると思っています。グローバル文化学環が東アジア諸語の習得を奨励しているのも一つにはそのような背景があると思います。

3. 異文化を理解する

しかしグローバル化を阻むのは言語の問題ばかりではなく、文化の問題も大きな問題です。異文化理解は容易なことではありません。異文化を理解するとは単に「自分は自分、相手は相手」と他を許容するということではありません。もちろんそれは共存のための最低限のルールになるかもしれませんが、一度互いが何らかのかかわりを持ち始めると、これでは誤解や軽蔑、対立といったものが生まれます。それは許容が無関心と変わりがないためです。無関心から一歩進んで相手を知り、理解しようとする行為が必要です。

異文化に接するとだれしもそこに異質感を感じると思います。それはそれぞれが長い時代の中で大切に守り続けてきたものが異なっているということです。何ゆえこの人たちはその文化に価値を見出し、大切に守り続けてきたのか、その背景について知ることができれば、知ることは理解となり、昨年のセミナーで同徳の李先生がおっしゃっていたリスペクト(尊敬)にいたることができると思います。

一例を挙げれば、韓国の食器を持たない食べ方は食器を持つことをマナーとする日本人には「犬食い」に見えます。しかし食器を持つか持たないかの背景には日本が箸を選択し、韓国が匙(スプーン)を選択したことが密接に関わっており、匙を選択した背景に儒教精神から来る敬老の精神があるといいます。同様に韓国の何でも混ぜる食べ方は、見ることも味わいの一部と考える日本人には「汚らしい」感じがします。しかしこれも、穀物に様々なものを混ぜる背景に、お年寄りの栄養を考える敬老の精神があるといいます。こうした背景を知れば、韓国の食べ方を軽蔑することはなくなり、むしろ尊敬の気持ちすらわいてくるのではないでしょうか。

ただし、ここで一つ付け加えておきたいのは、守り続けてきた文化がすべて必ずしもよいものであるとはかぎらず、様々な問題を内包している可能性もありますので、それについてはそれぞれで検討し、自省を促し、質を高めていく努力も必要だと思います。

もう一点、1990年代に私が韓国で日本語教師をしていましたが、当時はまだ反日感情がかなり残っており、日本語学習にそれがかなり影響を及ぼしていました。そのとき私が日本語教師として努力したことは、私が一人の日本人として韓国の学生たち一人一人に愛情を持って接するということでした。それを通じ、学生たちの日本と日本人のマイナスイメージが取り払われ、日本語を学ぶことの壁が取り払われ、動機づけが積極的なものへ変わっていきました。歴史で習ったあのイメージが払拭されていくわけです。そのような経験から言えることは、ただ漠然とその国の人を見つめて、愛したり、尊敬したりすることは難しいということです。まずは目の前にいる田中さん、金さんを見つめて愛し、尊敬することが、その国やその文化を尊敬することの重要な一歩となると思っています。

4. 心のグローバル化

私は昨年度のグローバル文化学総論の最後の授業で、グローバル化は自身の心の問題で、心のグローバル化が何よりも必要だということを言いました。グローバル化にはよい部分だけでなく、弊害もあるのは事実ですが、少なくとも心のグローバル化は今日を生きる私たちに不可欠なことだと思います。

ではどうしたら心のグローバル化ができるのでしょうか。例えば兄弟喧嘩は親の目から見れば、どちらが悪いとは言い切れない部分があります。夫婦喧嘩もそうです。兄弟喧嘩や夫婦喧嘩を解決するのは、お互い相手の立場に立ってものを考えられるかということが重要です。つまり高い視点に立つか、多角的な視点の持ち主になることが重要です。その意味で、私たちは国の次元を越え、まずはアジアという視点に立つ必要があると思っています。

アメリカで日韓の留学生とても親しくなるという話をよく聞きます。より広い視野に立ったとき、日韓の違いは些細な問題となるからだと思います。

昨年同徳女子大学の孫総長が本学を訪れた際に、「韓国民は寛大さ、日本国民は謙虚さを」というお話をされました。まさしくこれがより高い次元に立った考え方ということです。

日本は明治以来、ひたすら脱亜入欧に走り、その結果いち早く発展を遂げることができましたが、同時にアジアの同胞を蔑視し、傷つける結果となりました。韓国は過去史に対する心の傷を今も有しています。より高い次元に立ち、「韓国民は寛大さ、日本国民は謙虚さ」を実践したときに、解決の糸口が見つかるのではないかと思っています。

日本と韓国がお互いに交流し、理解し、尊敬できるようになることは、心のグローバル化の重要な一歩となると思っています。日本と韓国はともに、世界の中ではかなり単一「的」な民族、文化、言語的環境を有してきました(単一「的」と言ったのは、厳密には決して単一ではないことを意味しています)。しかしそうした環境は、世界的に見るとマイノリティであるわけです。世界の多くは複数の民族が共に住み、日常的に言語と文化を共有しながら生きています。その意味で日本や韓国は、「国」の次元を越え、グローバルな心を持ち、多文化、多言語に生きるのがだれよりも難しいのだと思います。世界の中で日本や韓国の TOEFLの点数が低いのも、単に英語と日韓両語の言語間距離が大きいという理由だけでなく、こうした言語的・文化的環境が原因になっていると思っています。

5. グローバル時代を生きる皆さんに望むこと

グローバル時代に生きる皆さんには、いち早く世界を経験し、グローバルな心を持つようになってほしいと思っています。そのために皆さんに三つのことをお願いしたいと思っています。第一にできるだけ若く感受性の豊かなうちに世界に出てみてほしいということです。そして第二に、自分の国を外側から見てみてください。第三に、外国の地で自身をマイノリティの立場に置いてみてください。そういった経験が、より高く、広く、多角的な視点に立ったグローバルな心をはぐくんでくれると思っています。

かなり大きな話をしてしまいましたが、この日韓セミナーでその全てを体験することは不可能なことは言うまでもありません。しかしその最初の一歩になることはできると思います。

国際交流と他文化の理解

金 榮敏(同徳女子大)

グローバル時代といわれる今日、国境を越えての交流は国家と国家をはじめ、企業と企業、個人と個人など様々なレベルで活発に行われている。今や週末をお隣の国で過ごしてくるというのもよくある話だ。このような国際交流を通して我々は難なく外国の文化に触れることができ、必要に応じて受け入れるようになった。それでは、そのような交流が他文化に対する本当の理解にまでつながっているだろうか。

数年前から日本で「韓流」という名の韓国ブームが巻き起こっている。韓国ドラマが興行に成功したことから始まった韓流は、初めは韓国ドラマ、映画、歌への関心であり、韓国の俳優、歌手などへの関心でもあった。今や韓流が時には韓国への観光熱風、しかもドラマの撮影地や有名俳優と関係のある聖地(?)探訪、時には韓国語の学習熱風、韓国料理への関心などにまで至っている。韓流ブームが起こる前の日本人の韓国に対する認識に比べると驚くべき変化であるといえよう。韓流以前の韓国は、日本の大衆にはおそらく少ない費用で焼肉とエステ、そしてショッピングを楽しめるお隣の国といった程度にしか認識されていなかったのであろう。実際に1990年代後半、日本の各放送局で競い合って放映していた韓国関連の番組というのは、日本の有名な俳優が韓国に行き、有名な飲食店を訪ねて韓国料理を食べ、韓国風のエステ、サウナを楽しみ、締めくくりは免税店でショッピングを楽しむといった内容で組まれていた。当時、日本に留学していた筆者は外国で母国を紹介する番組に接する嬉しさを覚えたが、それと同時に少なからずの惜しさを感じたりしたものだった。その時期に比べると、今の韓流ブームは本当に大きな変化であるといえる。

韓国内でも日本の文化が次第に拡散している。「韓流」に対して「日流」という言葉ができたくらいだ。1990年代後半から始まった日本の大衆文化の開放とともに以前とは比べ物にならないほどの日本の大衆文化が韓国に紹介されてきている。日本の映画やドラマをはじめ、小説、歌謡、漫画、アニメなどをオンラインやオフラインで容易く接することができ、日本原作の韓国ドラマも放映している。

しかし、このような両国の交流が必ずしも相手に対する真の理解につながるというわけではないようだ。韓国を訪れる日本人の多くが文化体験を目的としているわけではなく、単なる観光に興味を持っており、韓国内での日本の大衆文化の人気も日本文化の理解に基づいたものではなく、単なる好奇心と楽しみの追求によるものであるようだからだ。勿論、他文化に対する理解がこういった経験の積み重ねによって実現されるということは確かだ。しかし、これからはそれ以上の相手に対する真の理解が求められるのではないか。最近、韓国のある放送局の人気番組である日本人が食器を手に取って食事をする日本の食習慣の観点から、食器をお膳に置いたまま少し頭をさげて食事をする格好を日本でどのように表現するかを紹介して物議を醸したという記事を読んだことがある。日本ではこれを「犬食い」という。文字通り、犬がえさを食べる時の格好にそっくりだということらしい。だからといって、韓国人がかっとなることはないだろう。あくまでも、それは日本の食文化にすぎないからである。反対の例をあげてみよう。韓日の喫煙文化の違いの中で、多くの韓国人が驚くであろう(はずの)事実がある。日本では父親の前でも息子が遠慮せずにタバコを吸う。いっしょに吸ったりもする。先生の前でもかまわない。韓国でなら許されない行為だ。日本の父親はむしろそれを息子の成長の証でもあるかのように内心喜んだりするという。このような文化的違いは違いとして受けとめて理解すればいい。そうすることによって交流も一層深まることができよう。もう一つの例を挙げてみよう。最近、韓流の影響もあって、様々な韓国料理が日本人の興味を引いている。その中の一つがビビンバだ。日本に専門のチェーン店ができたほどであり、日本内の焼肉屋では石焼ビビンバが人気メニューの一つだ。このビビンバの流行が持つ文化的意味は大きい。なぜなら、日本の食文化ではごはんと具を混ぜて食べるという習慣はないからだ。いや、想像すらできないことだ。カツ丼や牛丼といった丼物ですら、ごはんと具を混ぜるということはしない。箸でごはんと具を上手にとって食べる。カレーも例外ではない。全部混ぜてから食べはじめる韓国の習慣とは違って、箸のかわりにスプーンでごはんとカレーを少しずつ混ぜながら食べていく。このような混ぜない食文化を持っている日本人が混ぜるのが当たり前の、そして混ぜることによって一層おいしくなるビビンバを受け入れて楽しんでいるというのだ。韓国の食文化を日本の食文化に合わせようとせず、そのままを受け入れることによって真の味を味わうことができたのだと思う。これこそ、他文化に対する真の理解の始まりではないだろうか。

外国語教育の分野においても、交流を通した外国語学習の重要性が強調されている。外国の文化への理解は効果的な外国語学習にもつながるからだ。実際、同徳女子大学校でも外国語教育における交流の重要性を認識し、交換学生制度や海外語学研修など、いろいろな国際化プログラムを実施している。我が日本語科でも毎年多様な国際交流行事を実施している。毎年夏に行われる日本のお茶の水女子大学との共同セミナーもその一つだ。交互に相手国を訪ねて開催するこの共同セミナーが、昨年は同徳女子大学校で開かれた。その準備は3か月前から始まり、参加学生の選抜からチーム別主題発表の準備、日本語での発表及び討論の練習に至るまで多大な努力が注がれた。いよいよ共同セミナーが始まり、主題発表、野外実習、報告会、文化体験などで組まれた日程の中で、二日目の主題発表の時間が訪れた。その間の準備と努力が報われるはずの時間であったが、同徳の学生たちの表情は明るくなかった。日本語だけで進められる中、多少自分たちの日本語能力にもどかしさを感じているようだった。ところが、わずか2、3日後の学生たちの表情からはそのような様子はまるで見当たらなかった。短い期間を通してではあるが、日本人学生との交流が彼女たちに外国人とのコミュニケーションに自信を持たせたのだろうと思った。おもしろいことはそのような自信が学生たちの日本語能力に効果的に働いたということだ。最終報告会の時の同徳の学生たちの日本語での発表は立派なものだった。これぞまさに互いを理解しようとする純粋な努力が生んだすばらしい効果ではないかと思う。

このように、交流は他文化に対する誠実な理解に基づいて行われるべきだ。他文化に対する些細な理解の積み重ねを通してのみ、真の意味での交流も可能になるだろう。今、我々は量的な交流から質的な交流へと方向転換を行うべき時期を迎えているのだ。

注)

| 1) | 自分の文化と異なる文化のことを一般的に「異文化」と呼んでいるが、「異文化」と言ってしまうと異質的な面が強調されるような気がして、今回はあえて「他文化」という用語を使うことにした。 |

| 2) | また韓国での日本語学習者や日本語教育機関の数を見ると日本語や日本への関心が高いことが窺える。参考までに日本国際交流基金の「2003年海外日本語教育機関調査結果」から、韓国における日本語学習者、日本語教育機関及び日本語教師の数に関する資料を引用しておく。 |

2007年 帰国留学生のキャリア形成と本国の就職事情

第1回 台湾の就職状況とキャリア形成

講師:劉書彦 氏(清雲科技大学応用外語系 助理教授)

日時:2007年1月24日(水曜日)

第2回 中国の就職状況とキャリア形成

講師:尹松 氏(華東師範大学 助教授)

韓国の就職状況とキャリア形成

講師:宋恵仙 氏(高麗大学中日言語文化教育団 研究教授)

日時:2007年1月31日(水曜日)

第3回 韓国の就職状況とキャリア形成-理数系の場合-

講師:秋美先 氏(慶尚大学校 教授)

日時:2007年3月14日(水曜日)

2006年 多文化共生のための多言語コーパス開発と研究利用

-中国の日本学研究と教育の現状報告を兼ねて-

講師:曹 大峰 氏 (北京日本学研究センター副主任)

日時:2007年1月23日(火曜日)16時40分~18時

場所:文教一号館 第一会議室

2006年 女性の言葉と日本語教育

講師:トムソン木下千尋(ニューサウスウェールズ大学)

日時:2006年5月17日(水曜日)15時~16時半

場所:理学部3号館 理学部会議室

2005年 <女の子>小説

留学生センターでは同徳女子大学校との共催で、第2回日韓大学生国際交流セミナーが行われ、その中で本学文教育学部の菅聡子先生をお招きし、講演会を開催しました。

[⇒講演記録]

The International Education Center organized the Second International Exchange Seminar for Japanese and Korean Students cosponsored by Dongduk Women’s University. As one of the programs of the Seminar, we hold a lecture meeting inviting Dr. Satoko Kan, associate professor of the Faculty of Letter and Education in this university, to address to students.

| 日時 Date and time: |

2005年6月28日 11時半~ June, 28, 2005, 11時半 am |

|---|---|

| 場所 Place: |

文教育学部1号館大会議室 Faculty of Letter & Education Building 1, Conference Room |

| テーマ Title: |

現代日本の<女の子>小説:<かわいい>ってどんなこと? Novels for young girls, “ONNA-NO-KO” in today’s Japan: What is the image of cuteness, “KAWAII”? |

| 講師 Lecturer: |

菅聡子氏(本学助教授) Dr. Satoko Kan (Associate Professor, Ochanomizu University) |

講演する菅聡子先生/Dr. Satoko Ka |

学内外から約100名の参加者が参加 More than 100 students participated not only from this university but also other universities. |

2005年 韓国の若者から見た日本文化

留学生センターでは同徳女子大学校との共催で、第2回日韓大学生国際交流セミナーが行われ、その中で本学大学院卒業生でもある同徳女子大学校尹福姫先生をお招きし、講演会を開催しました。

[⇒講演記録]

The international Education Center organized the Second International Exchange Seminar forJapanese and Korean Students cosponsored by Dongduk Women’s University. As one of the program of the Seminar, we hold a lecture meeting inviting Ms Yun, who had graduated from the Graduate School of this university, to speak to studentsr.

| 日時 Date and time: |

2005年6月28日 10時半~ June, 28, 2005, 10時半 am |

|---|---|

| 場所 Place: |

文教育学部1号館大会議室 Faculty of Letter & Education Building 1, Conference Room |

| テーマ Title: |

韓国の若者から見た日本文化 Japanese culture as seen by Korean youth |

| 講師 Speaker: |

尹福姫氏(同徳女子大学助教授) Ms. Bokhee Yun (Associate Professor, Dongduk Women’s University) |

講演する尹福姫先生/Dr Yu |

学内外から約100名の参加者が参加 More than 100 students participated not only from this university but also other universities. |

2004年 リソースとしての日本学のあり方

留学生センターでは比較日本学センターとの共催で、本年度国際交流基金国際交流奨励賞日本語教育賞を受賞された李徳奉先生をお招きし、特別招請講演会を開催しました。

| 日時: | 2004年12月22日 15時~17時 |

|---|---|

| 場所: | 人間文化研究科棟6階大会議室 |

| テーマ: | リソースとしての日本学のあり方 |

| 講師: | 李徳奉氏(同徳女子大学教授・韓国日本学会前会長) 筑波大学大学院卒(言語学博士)、韓国同徳女子大学教授・マルチメディア外国語教育センター所長、本学比較日本学研究センター客員研究員、韓国日本学会前会長(1999-2003年)、韓国の第二外国語教育言語政策を担当(1985-2004年)。 著書に『日本語教育の理論と方法』、『総合的日本語教育を求めて』他多数。 2004年度国際交流基金 国際交流奨励賞 日本語教育賞を受賞。 |

講演する李徳奉先生 |

学内外から50名以上の参加者が参加 |

韓流の背景をさぐる

交流協定締結校であるソウルの淑明女子大学からおふたりの先生をお迎えし、お話ししていただきます。世界を揺るがす韓国パワー、「冬ソナ」に代表される韓流ブームの背景を、経済と文学の両面からさぐります。

| 日時: | 12月15日(水曜日) 15時~ | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 場所: | 文教育学部1号館第一会議室(1階) | ||||||

| 内容: |

|

李 志炯(イ・ジヒョン)氏 |

権 赫基(クォン・ヒョッキ)氏 |