- SDGs推進研究所

- 令和7年度第1回SDGs研究助成 成果報告会のご案内

ページの本文です。

令和7年度第1回SDGs研究助成 成果報告会のご案内

2025年5月21日更新

本イベントは終了しました。開催報告の記事をご覧ください。(こちら)

※本案内は、学内関係者向けです。

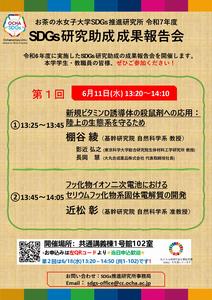

令和7年度第1回SDGs研究助成 成果報告会のご案内

SDGs推進研究所は、個人研究、学内外の研究者との共同研究、企業や他機関との共同研究などを対象とし、本学のSDGs研究を牽引する研究を発掘し、SDGsに資する研究活動および教育活動を活性化させることを目的とした助成を行っています。

この度、令和6年度に実施した研究助成の成果報告会を3回にわけて開催する運びとなりました。学生、教職員皆様のご参加をお待ちしております。お近くの学内者へ、ぜひご周知ください。

第1回は、棚谷綾先生(理学部)、近松彰先生(理学部)にご発表いただきます。各先生20分程度の持ち時間で、15分程度のご報告をいただき、5分程の質疑応答を予定しております。

<令和7年度第1回SDGs研究助成 成果報告会>

【日時】6月11日(水)13:20~14:10

【会場】共通講義棟1号館102室(対面開催)

【報告タイトル、報告者】

第1報告:「新規ビタミンD誘導体の殺鼠剤への応用:陸上の生態系を守るため 」

(棚谷綾先生;理学部化学科)

第2報告:「フッ化物イオン二次電池におけるセリウムフッ化物系固体電解質の開発 」

(近松彰先生;理学部化学科 )

【参加申込】

ご参加の方は、下のURLのFormsからお申込みください。

https://forms.office.com/r/suYB6cBaLQ

※人数把握のためご協力をお願いしております。

※申込状況にかかわらず、周囲の方をお誘い合わせの上、お気軽にご来場ください。

【発表概要】

第1報告

題目:新規ビタミンD誘導体の殺鼠剤への応用:陸上の生態系を守るため

研究者名:棚谷 綾 (基幹研究院 自然科学系 教授)

影近 弘之 (東京科学大学総合研究院生体材料工学研究所 教授)

長岡 慧 (大丸合成薬品株式会社 代表取締役社長)

概要:ネズミは人間社会に対して衛生的問題、都市機能の阻害、経済的被害など、甚大な影響をもたらし、その駆除には殺鼠剤が有効である。しかし、抵抗性ネズミの出現や、二次毒性による標的外生物の中毒が大きな問題であり、代替製剤の開発が急務である。私たちは高いビタミンD活性を持つ新規リトコール酸誘導体Dcha-20を創製し、本化合物が殺鼠活性を有することを見いだした。本講演では、Dcha-20の構造と機能、殺鼠剤としての応用の可能性について概説する。

第2報告

題目:フッ化物イオン二次電池におけるセリウムフッ化物系固体電解質の開発

研究者名:近松 彰(基幹研究院 自然科学系 准教授)

概要:現在スマートフォンから電気自動車まで幅広い機器にリチウムイオン二次電池が利用されている。しかし、リチウムの発火リスクや地政学的な懸念から、リチウムに代わる元素を用いた全固体二次電池の開発が求められている。その中で最近、リチウムに代わりフッ素を利用した全固体二次電池が注目されている。フッ素はリチウムの埋蔵量と比べてはるかに豊富であり、フッ素含有鉱石は世界中の至るところで採掘できる。また、フッ素を用いた全固体二次電池は、理論重量エネルギー密度と理論体積エネルギー密度がいずれも高いため、電池の軽量化および小型化が実現できる。このように、フッ化物イオン全固体二次電池には産業構造の変革において大きな可能性を秘めているが、充放電特性の不良や動作温度の高さなど、実用化に向けて多くの課題が存在する。そのため、新材料の探索を含むさらなる基礎研究が求められている。本研究では、フッ化物イオン全固体二次電池の固体電解質としてセリウムフッ化物に注目し、これらの単結晶薄膜を合成する手法を確立した。講演では、確立したセリウムフッ化物単結晶薄膜の合成手法を紹介し、作製した薄膜のイオン伝導特性に関する結果を報告する。

なお、6月18日(水)に第2回、6月25日(水)に第3回 SDGs研究助成 成果報告会 の開催を予定しております。

詳細は令和7年度第2回SDGs研究助成 成果報告会のご案内、令和7年度第3回SDGs研究助成 成果報告会のご案内からご確認ください。

関連ファイル / Related Files

»  R7年度SDGs研究助成第1回成果報告会(PDF形式 1,647キロバイト)

R7年度SDGs研究助成第1回成果報告会(PDF形式 1,647キロバイト)

PDFファイルの閲覧には、Adobe Acrobat Reader DC(新しいウインドウが開き、お茶の水女子大学のサイトを離れます)が必要です。