- ジェンダード・イノベーション研究所

- 刊行物

- 交差性デザインカード

ページの本文です。

交差性デザインカード

2025年4月10日更新

交差性デザインカードについて

『交差性デザインカード』は、ジェンダード・イノベーションの提唱者であるロンダ・シービンガー教授たちのチームにより2021年に出版された『Intersectional Design Cards』の日本語訳です。

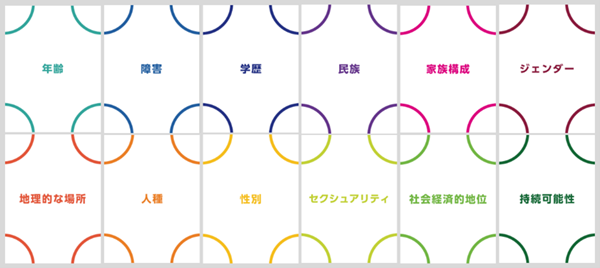

交差性要素の定義のカード12枚、デザイン検討のための問いのカード12枚、事例研究のカード16枚とカードの使い方が書かれたガイドブックがセットになっています。交差性に配慮した課題解決法の探索に役立つよう考案され、製品やサービスの包摂性を高めることに役立つほか、多様性や包摂性についての理解を深める教材にもなります。

カードを使ったディスカッション、ワークショップを是非体験してください。

(ワークショップについてのお問合せはocha-igi[at]cc.ocha.ac.jpへ)

(カードのご購入についてはお茶の水学術事業会HPをご覧ください)

交差性デザインとは

交差性要素(定義のカード)

事例研究のカード

このカードには、16の事例研究が示されています。各事例のより詳しい説明は、「ジェンダード・イノベーション:科学、保健と医療、工学、環境」のウェブサイトで読むことができます。

事例研究のカード(16枚)

事例研究を定義のカードと組み合わせて見てみます。

デザインレベルと問いのカード

ここでのデザインの定義は、相互に関連する4つのデザインレベルに整理されます。4つのレベルは物理的なものから文化的な傾向へと拡大していきます。

デザインレベル01:形態と機能

デザインレベル02:体験とサービス

デザインレベル03:システムとインフラ

デザインレベル04:パラダイムと目的

このようにデザインの定義を広げることで、自分たちの製品がどこに影響を与えるかや、どのように製品の包摂性を高めることができるかを、デザイナーが考えるように促します。問いのカードはデザインレベルごとに3枚ずつあり、多様性や包摂性についての気付きを与える問いが示されています。

ワークショップの記録

これまでにIGIおよび関連組織等で開催したワークショップは下の一覧のとおりです。

- 2023年11月29日「Intersectional Design Cardsを用いたワークショップ」

内容:ジェンダード・イノベーション産学交流会参加者対象。ロンダ・シービンガー教授を講師に迎え、英語版のカードを使ったワークショップ。

【開催報告はこちら】

- 2024年11月15日「仙台市✕東北大学 ジェンダード・イノベーションワークショップ」

内容:ロンダ・シービンガー教授を講師に迎えて仙台市で開催されたワークショップに、カードの日本語訳を提供する開催協力をしました。現地でのワークショップにIGIメンバー3名が参加しました。

【仙台市HP掲載の開催報告】

- 2025年3月14日「2024年度第3回産学交流会『交差性デザインカード・ワークショップ』」

内容:ジェンダード・イノベーション産学交流会参加者対象。日本語版のカードを使い、交差性要素と事例研究のカードを使うセッションを体験するワークショップ。

【開催報告はこちら】

- 2025年3月25日「仙台市×東北大学スマートフロンティア協議会 第2回国際卓越WG」

内容:協議会参加企業および大学からの参加者対象。既存または検討中の製品やサービスについて、交差性要素と問いのカードを使ってグループで議論するワークショップ。