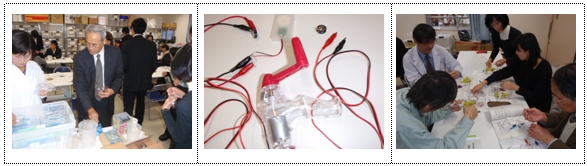

平成22年12月2日(木)・9日(木)・16日(木)の日程で、第1回理科支援員コースの講習を行いました。定員を大幅に超える申込みがあり、抽選で選ばれた27名の受講者が、3日間(1日に90分間×3コマ)にわたり、理科支援員として必要なスキルを学びました。

研修科目は、「理科実験」と「学校リテラシー」です。

「理科実験」では、小学校理科の教科書に記載されている電気、水溶液、植物、天体等の単元について、効果的な支援方法などを踏まえ学習します。

「学校リテラシー」では、よりよい理科の授業実現に向けて、教員との効果的な連携方法やそれに必要なコミュニケーション方法などを学びます。

以下に、実施の様子をご紹介いたします。

1日目は、最初に理科の授業にかかわる安全管理について確認しました。そして、新しい学習指導要領で理科の内容の柱として設けられた「エネルギー」「粒子」の領域について、水溶液、振り子、てこ、電気などのテーマごとに、授業を進めました。もちろん、新しい学習指導要領で追加された内容も扱います。広い範囲に対応できる理科支援員として必要なスキルを身につけました。

|

|

2日目は、新しい学習指導要領で理科の内容の柱として設けられた「生命」「地球」の領域について、植物、季節と生き物、からだのつくり、地球、天体など、広い範囲を学びました。大学キャンパス内で入手できる葉を脱色しヨウ素デンプン反応を見たり、水中の小さな生物を採取し顕微鏡を用いて観察したりしました。受講者自身も理科のおもしろさを再認識しつつ、理科支援員として必要なスキルを身につけました。

|

|

最終日は、理科支援員制度、教員や児童とのコミュニケーション、理科室の整備や学習指導案の読み方など、小学校における理科教育支援にかかわる様々な内容を取り上げ、講義やディスカッション形式に加え実習も取り入れた授業を行いました。活発な意見交換も行われ、理科教育の現状と効果的な支援方法について、理解を深めました。

|

|