大学発教育支援コンソーシアム

【平成20年度活動報告(小中向け)】

平成20年度活動報告

小学校教員研修プログラム開発および研修の実施

平成20年度は小学校教員研修プログラムとして「電気」テーマの開発、及び研修を実施しました。

電気テーマ研修の目的は、電気の理論・仕組みを根本から理解してもらうことです。本研修で紹介した電気の理論・仕組みは小学校を超える内容(中高レベル)のため、授業で教えることはありません。しかし、教員が電気の本質的な理解を得ることで、授業内で的確な指導が出来るようになり、児童の理解度が高まると考えられます。

研修プログラムの内容

以下、電気テーマ研修プログラムの内容です。

電気をテーマにした教員研修プログラム

概 要

| 1.目的 |

小学校教員が体験的に電気を理解できるプログラムの開発および実施 |

| 2.対象 |

小学校教員 |

| 3.開発 |

・お茶の水女子大学 サイエンス&エデュケーションセンター

・東京都北区立滝野川小学校

|

| 4.内容 |

1)4年生の内容

2)6年生の内容(詳細は「5.プログラム」参照) |

| 5.プログラム |

1)あいさつ(5分)

2)小中学校の電気の学習内容と関連の説明(5分)

3)4年生の内容(20分)

a.電池が電流を流す仕組み(10分)

b.直列と並列のちがい(10分)

4)6年生の内容(50分)

a.ニクロム線の抵抗と発熱(20分)

b.手回し発電器(15分)

c.エネルギー変換(熱、光、電気、運動、音)(15分)(10分)

* 音=電子オルゴール

5)ふりかえり(10分)

|

|

研修の様子

|

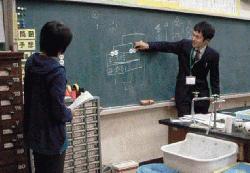

写真 1

グループでの話し合いの後、黒板で電気の動きを説明する参加者(教員)の様子。実際に電気の動きを、自分の手で動かすことで、理解が深まり、直列と並列による電池寿命の違いについて理解しました。

|

|

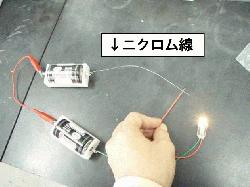

写真 2

実験で使用した器材。手回し発電機や、ニクロム線など、新学習指導要領で新たに6年生に入ってくる単元に関する道具や素材を中心に体験をしたり仕組みを考えてもらったりしました。

|

|

写真 3

ニクロム線の抵抗と発熱の仕組みを劇形式で説明。参加者にニクロム線内の「抵抗」役と「電気」役になってもらいました。「電気」が、ニクロム線内の「抵抗」にぶつかると、「抵抗」はブルブルと震えます。楽しみながら、抵抗と発熱の仕組みを学んでもらいました。

|

|

写真 4

ニクロム線の長さ、太さで抵抗が変わることを実験してもらいました。抵抗の大小に合わせて、電球の明るさが大きく変わることに、各グループからは驚きの声が聞かれました。

|

お茶の水女子大学

サイエンス&エデュケーションセンター