- 「伝統芸能×未来」プロジェクト(JPAF)

- イベントレポート

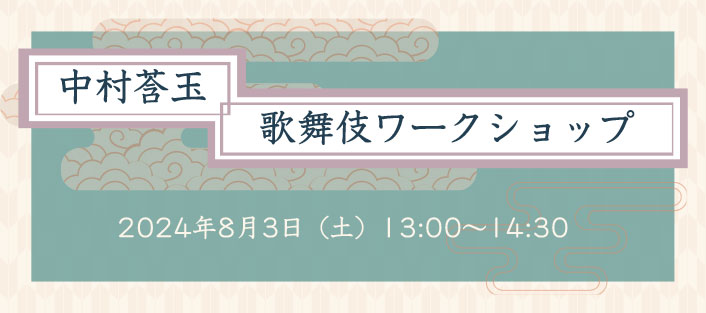

- イベントレポート「中村莟玉 歌舞伎ワークショップ」

ページの本文です。

イベントレポート「中村莟玉 歌舞伎ワークショップ」

2025年4月7日更新

| 日にち | 2024年8月3日(土) |

| 対象 | お茶の水女子大学大学生、大学院生、附属校生徒、教職員 |

| 講師 |

中村莟玉(歌舞伎俳優) 山﨑徹(歌舞伎附け打ち) |

中村莟玉さんと山﨑徹さん

莟玉さんのご指導で女方の演技を体験しました

山﨑さんのご指導のもと莟玉さんの演技にあわせて附けを打ちます

お茶の水女子大学において、歌舞伎俳優の中村莟玉さんと歌舞伎附け打ちの山﨑徹さんを講師にお迎えし、「歌舞伎ワークショップ」を開催しました。

莟玉さんは二十七歳(イベント開催時)の歌舞伎俳優です。得意とする可憐な女方はもとより近年は立役(男性の役)も積極的につとめ、歌舞伎の次代を担う若手俳優としてご活躍です。山﨑徹さんは、歌舞伎に欠かせない「附け打ち」として様々な公演でご活躍です。さらに全国各地でレクチャーやワークショップを開催して附け打ちと歌舞伎の楽しさを広められています。

お二方には以前も伝統芸能×未来プロジェクトの講師をおつとめいただいたことがあり、とても嬉しい再会となりました。

参加者は、本学学部生、大学院生、教職員、附属校生徒の計25名です。歌舞伎と附け打ちについてのお話に始まり、お二方のご指導による実演体験、そして熱気溢れる質疑応答まで、実に贅沢な90分でした。日頃から歌舞伎に親しんでいる方はもちろん、「今まで興味はあったけれど機会がなく……」という方や、友人や同僚に誘われたという方など、参加動機は様々でしたが、それぞれの関心や問題意識を元に多くのことを学ぶ貴重な機会となりました。

以下に代表者によるイベントレポートおよび参加者アンケートの一部を掲載します。また『ellipse』65号(お茶の水学術事業会、2024年10月)にイベントレポートが掲載されましたので、どうぞご覧ください。

代表者によるイベントレポート

アカデミックアシスタント 下立藍夏

普段から歌舞伎を観劇し、莟玉さんのお芝居も山﨑さんの附け打ちも拝見してきた私には、本学でこのようなイベントが開催されることはまさに夢のようで、心待ちにしておりました。

本イベントでは、歌舞伎と附けの歴史や表現についてのお話や実演、お二人に手取り足取り教えていただける贅沢すぎるワークショップ、挙手が止まない質疑応答など、盛り沢山の90分でした。

附け打ちに関するお話・体験は初めてで、とても興味深かったです。附けは、2本のツケ木で、ツケ板を打って鳴らします。非常に素早い動きであるため、客席から見ているだけでは気付きづらかったのですが、単純に板に打ちつけているのではなく、まずはツケ木の丸くなった尻の部分をつけてから、スナップをきかせるように手首を使い振り下ろし、その後板面で打つことで、キレのある音になるそうです。体験してみると、スピードや絶妙な力加減がかなり難しく、一つの音に細かいわざが沢山詰まっているのだと感動しました。

また、黒御簾音楽に見えやすいように、必ず左から打ち始めると知り、効果音や役柄による打ち分けのみならず、実務的な役割をも担っていることに驚きました。

さらに、本イベントは、歌舞伎役者と附け打ちのお二方がいらっしゃったことで、演技と附け打ちどちらも学び体験できたことが非常に魅力的でした。

「躓いて転ぶ」女方の一連の動きを題材に、演技と附け打ちのそれぞれを教わり、合わせる体験をさせていただきました。単純な動作ひとつでも、流れるように、かつ役柄を映しながら演じることはとても難しく、また、附け打ちも、役者さんごとの特徴に合わせて附けるには、よく見て息を合わせる必要があると痛感しました。

目の前で実演くださった、莟玉さんの指先までにも宿る可憐さ、山﨑さんのバチっと決まるキレのある附けの音に、見・聴き惚れてしまいました。それぞれの魅力が融合し、さらなる深みを創り出されていると感動しました。

現代、そして女子大学におけるイベントということで、きっと不可避であった話題が、「女方」の位置付けでしょう。お二人のお話はもちろん、イベント参加者の方々の疑問や意見をも知ることができ、私自身改めて考えるきっかけになりました。

歌舞伎のアイデンティティとしての意味、重い扮装やかつらを纏ったり1か月の興行を勤めたりするための体力といった、歌舞伎の歴史や役者に着眼した考えに加え、観客の受け取り方に注目した指摘もありました。女性が虐げられる役・演目も多い中で、歌舞伎という芸能において、「女方」というあくまで芸として演じられることで、リアリティを濃くし過ぎず、観客の受け取り方・負担を軽減することも可能なのではないか、というものです。ややズレてしまうかもしれませんが、『妹背山婦女庭訓 三笠山御殿』を観劇した際など、実際に私も感じたことがあったので、とても共感しました。

歌舞伎のこれからについて、お二人をはじめ参加者の皆様が口を揃えて、役者だけではなく、スタッフ、そしてもちろん観劇する人についても、後に続く人を育てることが重要であるとおっしゃっていたことが印象的でした。歌舞伎がホットに話題に上がり続けることが、そのきっかけの一つであることは明らかでしょう。

一方、伝統芸能でありながらショービジネスであるというダブルスタンダードは、昨今注目される観点です。伝統を守りながら、新たな客層を獲得する等して盛り上げる難しさは、今後も様々な立場において考えていかなければならないと改めて感じました。

最後になりましたが、莟玉さん、山﨑さん、貴重なお話と体験をありがとうございました。今後の観劇をますます楽しめることは間違いありませんし、歌舞伎を観て愛好するだけではなく、考えていくための糧にもさせていただきます。

参加者アンケートより抜粋

- 山﨑さんのお話から、附けが舞台の効果音としてだけでなく、観客の注意を引くための役割があったことを知り、江戸の自由でにぎやかな観客の鑑賞空間(鑑賞姿勢)を感じて興味深かったです。附け打ちが劇場空間だけでなく、劇場外の都市空間にも活気を伝えていたことが分かり、伝統的な歌舞伎が街と共にあるという独特な感性が感じられました。また、莟玉さんによる様々な年齢や性別を演じ分ける視点では、「一つの役に入り込むというよりもすべての年齢や性別の特徴を総合的に体に叩き込み、舞台で対面する他の役者の役との対比から、自身の役が際立つ振る舞いを逆算的に表現する」というお話があり、一つの体から相対的に舞台空間全体を作り上げていくという壮大さを感じたとともに、演劇の枠を超え、社会の中での個人の年齢や性別を考える上でも深い視座を得ることができました。

- お二人のお話がとても興味深く終始聞き入りました。特に女性が歌舞伎の表舞台に立つことができない理由について、私自身も歌舞伎を見ていてモヤモヤを抱えていたことだったので興味深かったです。

- 演者の方と一緒に歌舞伎の演技をすることで、その表現方法に対してこれまでより親近感を感じられました。附けについて、女方が歩く音、石を投げて落ちる音、六方の音など、シチュエーションや動作を表現するために多様に工夫されており、音を聞いただけでも眼前の光景を想像でき演技を支えていることがわかりました。

- 転ぶ動作一つとっても「私もできそう」と思ってしまいますが、実際にやると莟玉さんのように滑らかに素敵に転ぶのは難しいということがよく分かりました。女性が歌舞伎界に入れない(入らない)ことについてのご回答は、実際に舞台に立って衣装を身に纏われている方でないと想像できないことだったので大変勉強になりました。附け打ちの道具は自ら整備されるというお話には驚きました。側から見ていても道具がとても美しかったです。