- 「伝統芸能×未来」プロジェクト(JPAF)

- イベントレポート

- イベントレポート 2024年度「日本の伝統芸能」 (日本芸術文化振興会との共催)

ページの本文です。

イベントレポート 2024年度「日本の伝統芸能」 (日本芸術文化振興会との共催)

2025年9月19日更新

寄席芸能(太神楽)ワークショップでは鏡味味千代さんに講師をおつとめいただきました

学生も傘回しに挑戦しました

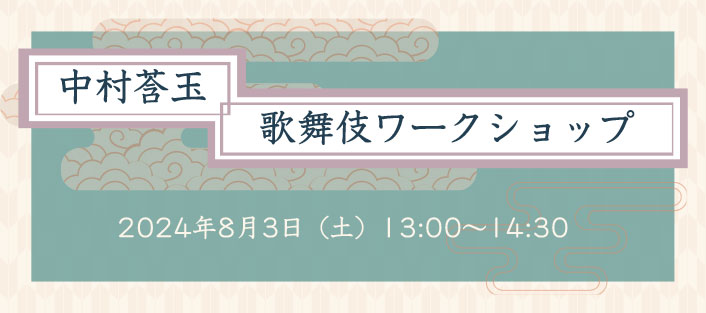

歌舞伎ワークショップでは中村橋吾さんに迫力ある技芸をご披露いただきました

能楽ワークショップでは様々な種類の技芸に挑戦しました

岡本はる奈さんには小鼓をご指導いただきました

2023年3月15日、本学と独立行政法人日本芸術文化振興会(以下「芸文振」)は連携及び協力に関する包括協定を締結、その一環で2023年度より共催の全学共通科目「日本の伝統芸能」を開講しました。

1966年に開場した国立劇場は2023年秋をもって再整備のため閉場しました。芸文振の主催公演は現在も他の場所で継続していますが、日本の伝統芸能を取り巻く状況は今一つの区切りを迎えたといえます。こうした時世において伝統芸能を未来につなぐことを目指し、若い世代が一流の技芸を体感するとともに上演の裏側にも触れ、伝統芸能の保護と振興を考える機会にしようという狙いです。

二年目となる2024年度は、学外生を含めて大学生24名、大学院生4名、留学生3名、高校生2名の計33名が参加しました。昨年同様定員の2倍以上の申し込みがあり抽選となりました。

取り上げた芸能は、能楽、歌舞伎、寄席芸能で、寄席芸能を扱うのははじめてです。「伝統芸能とは何か?」という基本的な理解と問題設定に始まり、各芸能について入門講座、舞台鑑賞、ワークショップ、バックステージツアーを通じて多角的に学びました。さらに特別講義として江戸時代の芝居小屋を再現したVRを体験し、「理想的な観劇空間とは?」というテーマでディスカッションをおこないました。最終的には伝統芸能に関する近代以降の法整備等を学び、ディスカッションを経て各々が「伝統芸能の保護と伝承」についての意見をまとめました。参加者のうち7名は夏休みに芸文振のインターンシップに参加し、伝統芸能の制作を現場で学びました。

講師は、座学は総論とまとめを中川俊宏先生(武蔵野音楽大学)、能楽を山中玲子先生(法政大学能楽研究所)、寄席芸能を横山泰子先生(法政大学)、特別講義を藤山真美子先生(本学共創工学部/専門:都市デザイン工学)、ワークショップは能楽を新井麻衣子さん、岡本はる奈さん、内藤連さん、中村修一さん、歌舞伎を中村橋吾さん、寄席芸能を鏡味味千代さんです。第一線でご活躍の講師の皆さまから伝統芸能を多様な視点から教えていただく大変貴重な機会となりました。

参加者の所属・年齢・出身地が幅広いこともあり多様な意見が飛び交い、活気ある授業となりました。受講者アンケートには、以下のような感想が寄せられました。

様々な芸能に触れることができ、貴重な経験をすることができました。今まで伝統芸能には関心があったものの、何となく敷居の高さを感じ、自分から観に行くことができませんでした。しかし、授業を通してこれらの芸能を鑑賞する機会に恵まれ、今まで感じていた心理的な壁も無くなり、これからは今までよりも積極的に伝統芸能を鑑賞することができるようになると感じています。次に、鑑賞前後の授業とワークショップを通じて、ただ鑑賞するだけでは気が付けないようなことまで学ぶことができました。まず、鑑賞前にその芸能について学ぶ機会があったことで、どこに注目して観ればよいのかが明白になりました。また、ワークショップを通じて、それぞれの芸能の奥深さを体感することができ、改めて伝統芸能に携わる方々の技術力の高さを実感しました。

伝統芸能は興味があっても少し敷居が高いイメージがあり手を出しにくかったのですが、授業を通して初めての芸能にも触れることができてとても満足しています。これからも継続して伝統芸能を学習していきたいと思いました。また、この授業をとっている皆さんは伝統芸能に関する関心がとても高く、他の方の意見を聞くたびに感銘を受けるとともに、とても刺激を受けていました。

「伝統芸能」と大きく見るのではなく、必要な芸能を技術を細分化して実際に体験してみたことで、伝統芸能就労者の少なさや一般の人から見た取っつきにくさなどに焦点を当てて考えることに近付けたのではないかと考えます。

単に伝統芸能について学ぶだけなく、学問的な領域から建築や空間、伝統芸能の継承についてまでりかいを深めることができたことがとてもよかったです。お茶大だからこその講義だと感じました。

伝統芸能については全く知識がなく、この授業を取らなかったら、きっと今後の人生で伝統芸能に触れる機会は一度もなかったんじゃないかな…というくらい、伝統芸能に触れる機会のない人生を送っていました。けれど、この授業をとって、先生方の易しく丁寧な講義や、実際に劇場に足を運ぶ事によって、伝統芸能は魅力満点で親しみやすくて、誰もが気軽に楽しめる芸能だということがわかりました。伝統芸能に一度も触れずにおわる人生は本当に勿体無いと思います。何百年も前の人たちが楽しんでいたものを、私たちも観て楽しめるというのは本当にすごいことだし、歴史上のあの人物も同じものを観ていたのかな…と思うととても感慨深い気持ちになります。日本人としての心を育てるという意味でも、日本人ならば伝統芸能に触れるべきだと思います。私は今後も、伝統芸能に触れ続けていきたいと思うようになりました。私は将来、芸能に関わる仕事をしたいと思っていたので、「伝統芸能」という道があることを知ることができたという意味でもすごく実りある授業でした。この素晴らしい日本の伝統芸能を後世に伝えるためのお手伝いをするというのも、やりがいがあってすごく楽しそうなお仕事だなと思いました。自分なりの方法をこれからも考えていきたいです。

以下に詳細な参加者レポートを掲載しますのでご参照ください。「日本の伝統芸能」は来年度も実施します。本学以外の学生も参加可能です。皆さまのご参加をお待ちしております。

アカデミックアシスタント 山谷咲月

昨年度に引き続き、「日本の伝統芸能」の授業を受講しました。また、当授業ではアシスタントとしても活動したため、受講生の様子についても触れていきたいと思います。

今年度は、昨年度の文楽に代わり、前期に演芸の講義・鑑賞・ワークショップに参加しました。演芸を学ぶことで、「伝統芸能」という枠組みが実に多様な芸能を内包していることを改めて実感しました。伝統芸能という言葉から何を思い浮かべるかは人それぞれ異なりますが、それらを幅広く知ることは、日本の伝統芸能について考えるうえで不可欠であると感じました。また、各芸能がどのように時代と共に変容し、社会に受け入れられてきたのかを知ることは、現代における文化の継承と発展を考えるうえでも重要であると考えました。

また、演芸にとどまらず、歌舞伎や能楽の講義・鑑賞・ワークショップに加え、今年度は特別講義として江戸の芝居小屋のVR体験も実施されました。本学の共創工学部の藤山先生や学生の協力を得て、ヴァーチャル空間の中で江戸の芝居小屋を自由に動き回るという貴重な体験をしました。新しい技術と伝統が交差するこの試みは非常に興味深く、この体験をきっかけに劇場と観客の関係性をテーマとしたディスカッションへと発展しました。特に、没入と一体感の違いについて議論が交わされ、没入が危険性を孕む一方で、一体感は観客の掛け声や拍手によって生まれより安全なものと考えられがちですが、そこにも潜在的な危うさがあるということや、劇場内外の境界を意識する重要性を指摘した意見も見受けられました。

当授業では、ディスカッションを通じて講義・鑑賞・ワークショップでの自身の経験を言語化し、専攻分野や年齢層の異なる受講生同士が視点を交換する機会が豊富にあります。このプロセスが、思考を深め、視野を広げるうえで極めて重要であると実感しました。今回のテーマに限らず、伝統芸能の保護や継承についても意見が交わされ、「伝統芸能とは何か」「なぜ継承すべきなのか」といった根本的な問いに立ち返ることが、多くの気づきをもたらしていました。

さらに、受講後に実施したアンケートでは、能楽への関心が高まった受講生が特に多いことが明らかとなりました。伝統芸能を広く普及させるためには、心理的な壁を取り払うことが不可欠で、具体的にどのようなアプローチが効果的かについて、私自身も引き続き考えていきたいと思います。

最後に、当授業の企画・調整を担ってくださった独立行政法人日本芸術文化振興会の職員の方々、講義・鑑賞・ワークショップでご指導くださった講師の皆様に心より感謝申し上げます。今後も当授業が発展し、より多くの学生が伝統芸能を通じて文化芸術への関心を深めていくことを願っています。