- SDGs推進研究所

- 令和6年度第2回SDGs研究助成・教育助成 成果報告会のご案内

ページの本文です。

令和6年度第2回SDGs研究助成・教育助成 成果報告会のご案内

2024年7月1日更新

終了しました。ありがとうございました。

※本案内は、学内関係者向けです。

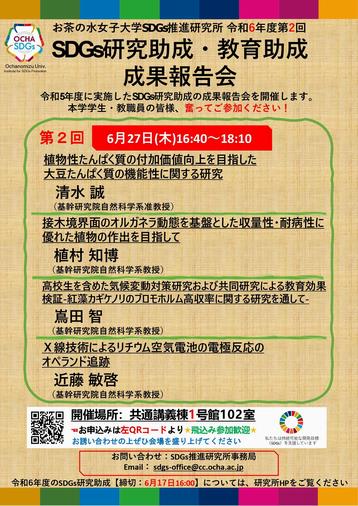

令和6年度第2回SDGs研究助成・教育助成 成果報告会のご案内

SDGs推進研究所は、個人研究、学内外の研究者との共同研究、企業や他機関との共同研究などを対象とし、本学のSDGs研究を牽引する研究を発掘し、SDGsに資する研究活動および教育活動を活性化させることを目的とした助成を行っています。

この度、令和5年度に実施した研究助成および教育助成の成果報告会を2回にわけて開催する運びとなりました。学生、教職員皆様のご参加をお待ちしております。お近くの学内者へ、ぜひご周知ください。

第2回は、清水誠先生(生活科学部)、植村知博先生(理学部)、嶌田智先生(理学部)、近藤敏啓先生(理学部)にご発表いただきます。各発表20分程度の持ち時間で、15分程度のご報告をいただき、5分程の質疑応答を予定しております。

<令和6年度第2回SDGs研究助成・教育助成 成果報告会>

【日時】6月27日(木)16:40~18:10

【会場】共通講義棟1号館102室(対面開催)※第1回と会場が異なります。ご注意ください。

【報告タイトル、報告者】

第1報告:「植物性たんぱく質の付加価値向上を目指した大豆たんぱく質の機能性に関する研究」(清水誠先生;生活科学部食物栄養学科栄養生命科学)

第2報告:「接木境界面のオルガネラ動態を基盤とした収量性・耐病性に優れた植物の作出を目指して」(植村知博先生;理学部生物学科植物細胞生物学)

第3報告:「高校生を含めた気候変動対策研究および共同研究による教育効果検証-紅藻カギケノリのブロモホルム高収率に関する研究を通して-」(嶌田智先生;理学部生物学科植物系統進化学)

第4報告:「X線技術によるリチウム空気電池の電極反応のオペランド追跡」(近藤敏啓先生;理学部化学科分析化学分野)

【参加申込】

ご参加の方は、下のURLのFormsからお申込みください。

https://forms.office.com/r/gRj8g9KfMp

※人数把握のためご協力をお願いしております。

※申込状況にかかわらず、当日は周囲の方をお誘い合わせの上、お気軽にご来場ください。

【発表概要】

第1報告

タイトル: 植物性たんぱく質の付加価値向上を目指した大豆たんぱく質の機能性に関する研究

研究者名:清水誠

概要: 大豆は、たんぱく質を豊富に含んでおり「畑の肉」とも称される食品です。また大豆には、大豆イソフラボンをはじめ様々な機能性成分が存在することが知られています。超高齢社会である我が国では、高齢者の要支援・要介護状態を防ぐため、十分なたんぱく質摂取が求められています。一方で、世界的な人口増加や生活水準の向上等により2025~2030年頃にたんぱく質危機(たんぱく質の需要と供給の破綻)を迎えると想定されています。これらの社会課題の解決のため、植物性たんぱく質の付加価値を向上させ、植物性たんぱく質製品の消費促進に繋げることが重要と考えられます。これまで我々は、大豆たんぱく質β-コングリシニンによるエネルギー代謝改善効果の制御メカニズムを報告してきました。本研究では、網羅的な遺伝子発現解析を用いた実験を実施し、β-コングリシニン摂取により制御され得る新たな代謝経路の解明を試みました。本研究発表では、抗肥満ホルモンFGF21との関連を交え我々の研究成果を報告します。

第2報告

タイトル: 接木境界面のオルガネラ動態を基盤とした収量性・耐病性に優れた植物の作出を目指して

研究者名:植村知博

概要: 2種類の植物をつなぎ合わせる「接木(つぎき)」は、農業的に非常に重要な手法であり、一般的には科が同じ近縁の植物間でのみ可能であると考えられていた。野田口(京都大学)らは、「タバコの茎を介することで、どんな植物の組み合わせでも接木ができること」を発見した(Notaguchi et al. Science, 2020)。しかしこの技術の完成と実用には、接木境界面の細胞壁が再構築され、組織再生が十分に果たされる仕組みの理解と改善が鍵となる。我々は、この接木境界面における細胞壁の再構築を実質的に制御する細胞内膜交通を、我々のグループが構築したモデル植物のオルガネラマーカー群とイメージング技術を用いて分子・細胞レベルで解き明かし、技術の完成を目指した。

第3報告

タイトル: 高校生を含めた気候変動対策研究および共同研究による教育効果検証-紅藻カギケノリのブロモホルム高収率に関する研究を通して-

研究者名:嶌田智

概要: 附属学校園が充実している本校において,SDGs4「質の高い教育をみんなに」を実現する手法開発を目指し,紅藻カギケノリのブロモホルム高収率に関する研究を通して,高校生を含めた気候変動対策研究および共同研究による教育効果の検証を行いました。2023年度お茶高3年生3名は,2年生の時に大学教員の嶌田とともに実験を行いました。一方,2023年度お茶高2年生3名は,2年生の時におもに大学3年生TAとともに実験を行いました。この大学教員が実験に携わった3名と,おもにTAが実験に携わった3名に,心理測定尺度集を考慮した1-5段階で回答できるような16の質問項目による質問紙調査と,質問項目を決めたインタビューガイドにより対面での個別半構造化面接というインタビュー調査を行いました。本成果報告会では,高校生にとって効果的・効率的な教員およびTAの役割に関して報告させていただきます。

第4報告

タイトル: X線技術によるリチウム空気電池の電極反応のオペランド追跡

研究者名:近藤敏啓

概要: クリーンな自然エネルギーを、いつでもどこでも地球上の誰もが使えるようにするというSDGsの目標7を達成するためには、高容量の蓄電池が必要不可欠である。しかしながら、現行のリチウムイオン電池の容量は限界に達しており、新たな高容量蓄電池の開発が求められている。本研究では、リチウムイオン電池の10倍以上の理論容量を持つリチウム空気電池の早期実用化に向けて、課題となっている負極、正極、両電極の電極反応のメカニズムを解明し、課題克服のための指針を得るために、X線技術によるオペランド追跡を試みた結果について報告する。

なお、今年度も、SDGs推進研究所 研究助成を募集しております。詳細につきましては、募集要項(ページはこちら)をご覧ください。