- 「伝統芸能×未来」プロジェクト(JPAF)

- イベント情報

- トークイベント「拡張させない現実感技術――歴史のデジタルパフォーマンス」

ページの本文です。

トークイベント「拡張させない現実感技術――歴史のデジタルパフォーマンス」

2022年7月20日更新

日本のメディア・アートのパイオニアである藤幡正樹氏と、グローバルな日本文化研究に取り組んでいるマイケル・エメリック氏をゲストに迎え、ゲームをはじめ、昨今生活の様々な場面で取り入れられているAR(拡張現実)をテーマにしたトークイベントを開催します。

両氏が手がけた、全米日系人博物館(ロサンゼルス)で現在開催中の「BeHere/1942」などを例に、歴史展示の取り組みやARの可能性についてお話いただきます。

| 日 時 |

2022年7月23日(土)15:00~17:00 |

| 会 場 | 国際交流留学生プラザ多目的ホール *要事前申込(会場が変更となりました) |

| 講 師 | 藤幡正樹(メディア・アーティスト) |

| モデレーター | マイケル・エメリック(UCLA教授、早稲田大学教授) |

| 使用言語 | 日本語 |

| 対 象 | お茶の水女子大学学生・附属校生徒・教職員 |

| 申込締切 | 2022年7月22日(金)12:00

以下のURLもしくはQRコードよりお申し込みださい。 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRxaHDx4jkNayzzvKGNpvC4-eXD2Q4qATt66MMeUuw6L2vPg/viewform 定員(40名) に達し次第締切りとなります。 |

| 共 催 |

「伝統芸能×未来」プロジェクト(JPAF) コンピテンシー育成開発研究所比較日本学教育研究部門 |

| 協 力 |

柳井イニシアティブ |

| 問合せ |

dentogeino@cc.ocha.ac.jp 「伝統芸能×未来」プロジェクト(JPAF) |

| 担 当 | 埋忠美沙(コンピテンシー育成開発研究所 准教授 ) |

内容

優れた芸術作品は、世界をより良く見えるようにしてくれる。より良くというのは何かを付け加えるということではない。見えていたはずなのに見えなかったものが、見えてくることを言うのだ。それは違いに気づくことから始まるが、そのためには比較する事物=芸術が必要である。芸術という人工物は、気づきの経験をもたらすものなのだ。ARは、拡張現実感と呼ばれ、現実世界に情報を追加表示する技術とされ、見えている対象の意味や背後にある歴史といった情報を、現実世界の上にオーバーラップして表示する。しかし、この程度の利便性に、生きる上ではいったいどんな意味があるというのだろうか。情報が増えるばかりでは、世界はより良く見えはしない。

そこで、唐突なのだが80年前に撮られた写真について考えてみる。写真とは、世界の上に世界のコピーを塗り重ねるという道具である。写真に記録されることで、移動可能になり、保管が可能になり、拡散されて広まることになるのだが、世界はよりボヤけて行くことにならないか?ボヤけていかないためには、芸術が重要な役割を果たす。芸術作品というのは現実のコピーではなく、現実に対する批評を含んでいるからだ。

AR技術を使って、写真に撮られた過去の出来事を再創造するという仕事をした。写真を通して、時間の中にある歴史をどう読み解くかについて考えてみたい。

講師プロフィール

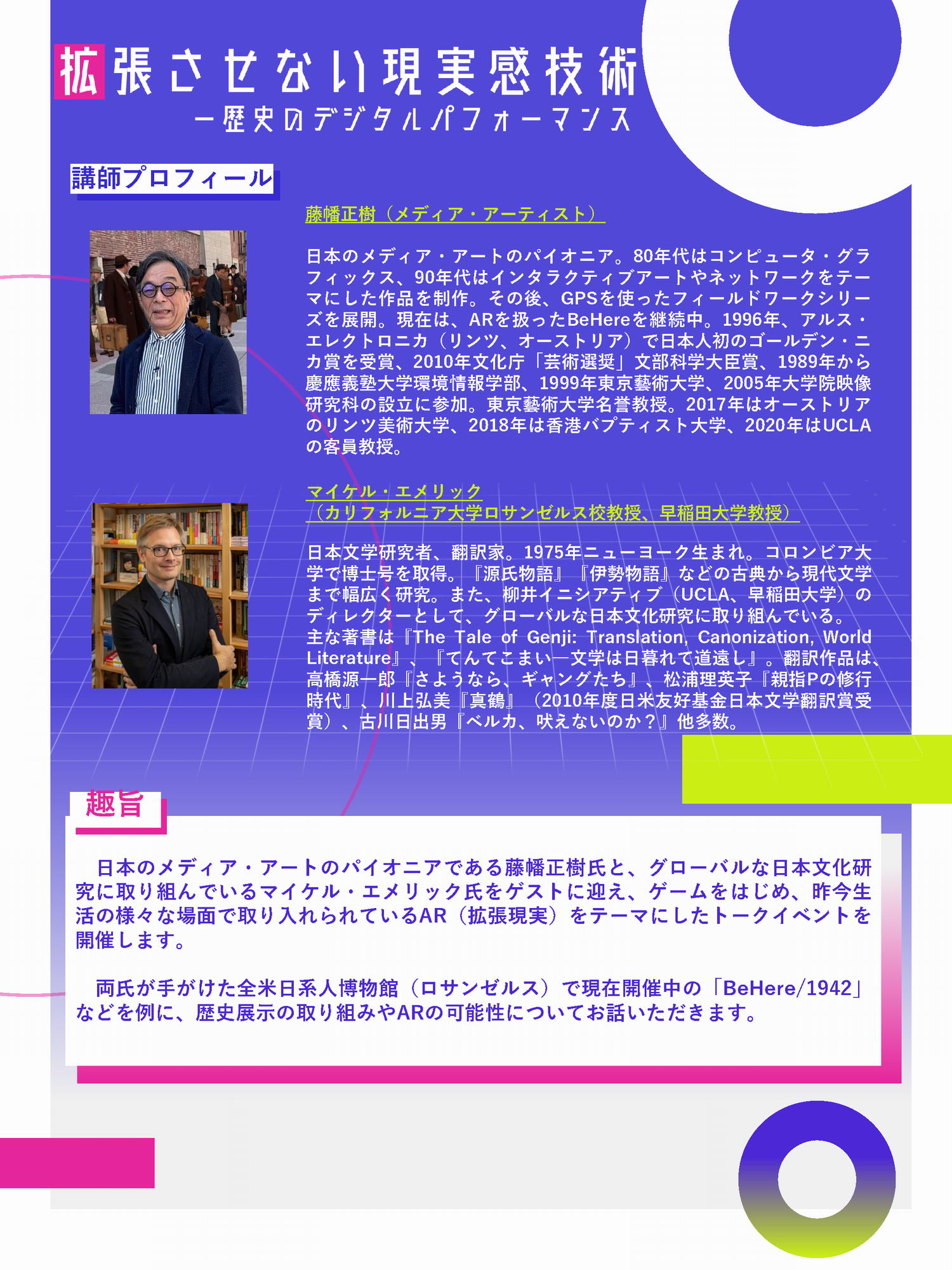

藤幡正樹(メディア・アーティスト)

日本のメディア・アートのパイオニア。80年代はコンピュータ・グラフィックス、90年代はインタラクティブアートやネットワークをテーマにした作品を制作。その後、GPSを使ったフィールドワークシリーズを展開。現在は、ARを扱ったBeHereを継続中。1996年、アルス・エレクトロニカ(リンツ、オーストリア)で日本人初のゴールデン・ニカ賞を受賞、2010年文化庁「芸術選奨」文部科学大臣賞、1989年から慶應義塾大学環境情報学部、1999年東京藝術大学、2005年大学院映像研究科の設立に参加。東京藝術大学名誉教授。2017年はオーストリアのリンツ美術大学、2018年は香港バプティスト大学、2020年はUCLAの客員教授。

マイケル・エメリック(カリフォルニア大学ロサンゼルス校教授、早稲田大学教授)

日本文学研究者、翻訳家。1975年ニューヨーク生まれ。コロンビア大学で博士号を取得。『源氏物語』『伊勢物語』などの古典から現代文学まで幅広く研究。また、柳井イニシアティブ(UCLA、早稲田大学)のディレクターとして、グローバルな日本文化研究に取り組んでいる。 主な著書は『The Tale of Genji: Translation, Canonization, World Literature』、『てんてこまい―文学は日暮れて道遠し』。翻訳作品は、高橋源一郎『さようなら、ギャングたち』、松浦理英子『親指Pの修行時代』、川上弘美『真鶴』(2010年度日米友好基金日本文学翻訳賞受賞)、古川日出男 『ベルカ、吠えないのか?』他多数。

*新型コロナウイルス感染拡大防止へのご協力をお願いいたします。

- 感染拡大防止の観点から、事前申込制としています。

- ご来場の際は、ワクチン接種の有無に関わらず鼻と口を覆うマスクの着用をお願いします。マスク未着用の場合、入場をお断りいたしますので、あらかじめご了承ください。

- 発熱、咳、くしゃみ、喉の痛みなど風邪の症状がある方、体調のすぐれない方の入場はお断りします。

- 受付をはじめ、会場各所に消毒液を設置します。入退場の際は必ず、手指の消毒をお願いします。

- 飛沫感染防止の観点から、会場内での会話は極力お控えください。

- 指定の座席にご着席いただきます。

PDFはこちら

PDFはこちら