- SDGs推進研究所

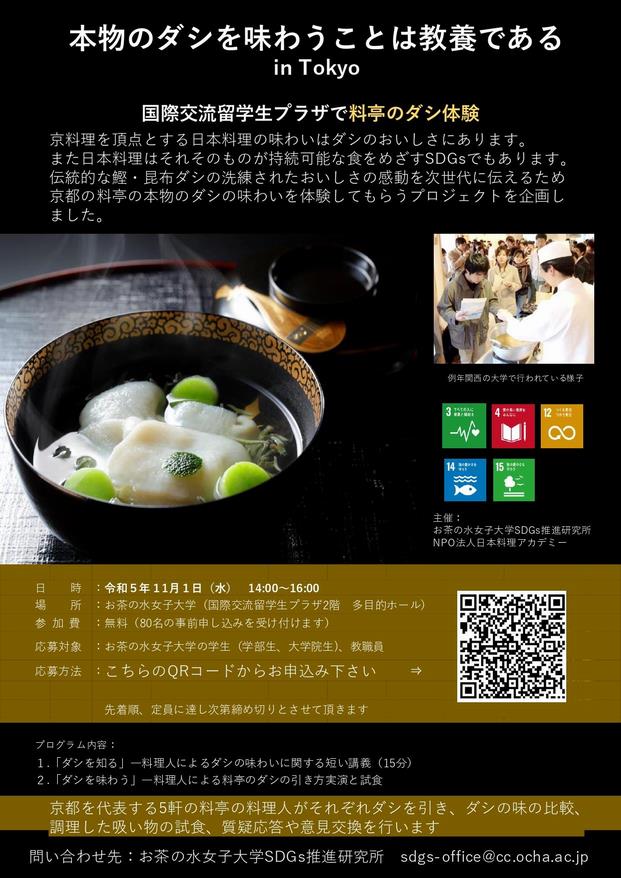

- 学内公開講座「本物のダシを味わうことは教養である in Tokyo」を開催しました

ページの本文です。

学内公開講座「本物のダシを味わうことは教養である in Tokyo」を開催しました

2023年11月13日更新

学内公開講座「本物のダシを味わうことは教養である in Tokyo」を開催しました

(※当日の様子を動画にしています。こちらからご覧ください。)

2023年11月1日(水)、学内公開講座「本物のダシを味わうことは教養である in Tokyo」を開催しました。

(シェフの絵になる腕使い)

(シェフの絵になる腕使い)

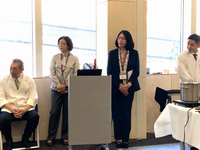

国際交流プラザ多目的ホール(2階)で京都から一流料亭の料理人さん方をお迎えし、中でも5軒の料亭で引かれるダシの飲み比べを行いました。

(引きたてのダシのお吸い物)

(引きたてのダシのお吸い物)

14:00~16:00と授業も重なりやすい時間でしたが、事前申し込みいただいた通り多くの方に来場いただきました。

お越しいただいたシェフ(料亭)は、次の通りです。(※NPO法人日本料理アカデミーご所属)

| 髙橋 拓児さま | 株式会社木乃婦 |

| 才木 充さま | 京料理直心房さいき |

| 小西 雄大さま | 京料理萬亀楼 |

| 栗栖熊一さま | たん熊 |

| 栗栖 正博さま | |

| 村田 知晴さま | 菊乃井 |

| 荒木 裕一郎さま | 株式会社魚三楼 |

| 中村 元計さま | 一子相伝なかむら |

| 中村 元紀さま |

また、実際にダシを引いていただいた5軒の料亭は次の写真の通りです。

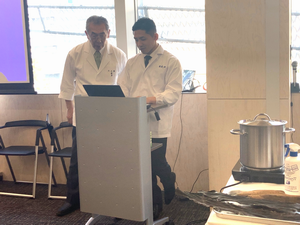

3階にある国際交流プラザキッチンでは、冴木充シェフが調理。こちらでもダシを用いて、お吸い物の椀だねを温めていました。

開会すると、SDGs推進研究所斎藤悦子所長(生活経営学)、笠松千夏特任教授(食嗜好学)の挨拶に続き、小西雄大シェフ(京料理萬亀楼)によるプレゼンテーションがありました。

ダシを作って摂る過程においては、1つの素材が長く丁重に用いられ、地産地消によりエネルギーの無駄が省かれているといいます。また、技術革新に頼らない古くからの調理法であり、長い歴史・食文化の継承に繋がるとのお話でした。本研究所としても、ダシが地球上のサステナビリティ、ひいてはSDGsに貢献するとのご紹介に胸を打たれています。

講演後、各料亭のご紹介があると、それぞれのお店によるダシ・お吸い物の試食が自由に行われました。各テーブルに来場者が適当に分かれ、一人ひとりのシェフが引くところを間近に見ながら、味の感想を共有し合い、調理の仕方や一流の料理人として働くことについて等幅広い質疑を交わしました。

世界に誇れる食文化や優れた食素材について深く知ることは、国際化が増す消費社会を活きる学生にとって、生き方・暮らし方を考える良い動機付けになったのではないでしょうか。

関連リンク / Related Links

»NPO法人日本料理アカデミーHP 開催報告 (新しいウインドウが開き、本サイトを離れます)

»村田 知晴シェフ(菊乃井)による実施報告書 (新しいウインドウが開き、本サイトを離れます)

(使用された昆布の一例)

(使用された昆布の一例)

(机上のサービスショット)

(机上のサービスショット)